发布日期:

在历史长河里“打捞”古船

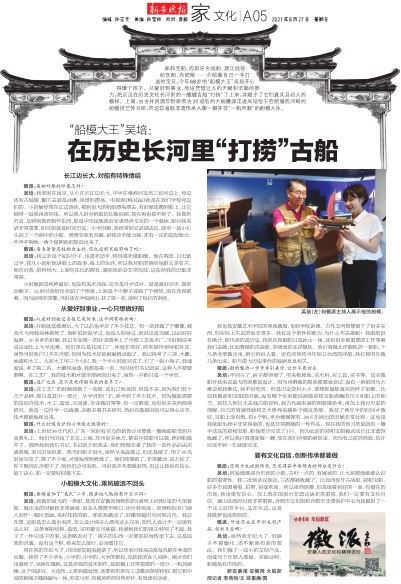

郑和宝船、西班牙古战船、渡江战役纪念船、合肥舰……介绍着自己一手打造的宝贝,今年68岁的“船模大王”吴培开心得像个孩子。从爱好到事业,吴培凭借过人的天赋和辛勤的努力,把沉没在历史文化长河里的一艘艘古船“打捞”了上来,并赋予了它们真实且动人的模样。上周,由古井贡酒年份原浆古20冠名的大皖徽派走进吴培位于合肥塘西河畔的船模技艺传习所,听这位省级非遗传承人聊一聊并非“一帆风顺”的船模人生。

长江边长大,对船有特殊情结

徽派:最初对船的印象怎样?

吴培:我老家在南京,从小在长江边长大,中学在秦淮河支流三岔河边上,旁边还有古城墙,翻下去就是沙滩,风景很漂亮。电视剧《桃花扇》就是在我们学校旁边拍的。小时候经常在江边游泳,看到很大的帆船漂来漂去,有时候还爬到船上,让它顺带一段我再游回来。所以我儿时对帆船的印象很深,现在再也看不到了。我喜欢历史,又特别喜欢制作东西,船是中华民族政治军事经济文化的一个载体,船对我来讲非常重要,研究船就是研究历史。小学时候,我经常到玄武湖去玩,就用一块小石头刻了一个湖中的小船。爸爸夸我有天赋,讲我动手能力强,还有一定的造型能力,不声不响地一两个星期就把船刻出来了。

徽派:看来爸爸是鼓励为主的,您也受到家庭影响了吧?

吴培:我父亲是个知识分子,也喜欢动手,特别喜欢做船模。他在英国、日本留过学,我从小就听他讲船上的故事、海上的生活,所以我对船的情结也跟父亲有关。他告诉我,船特别大,上面吃住玩的都有,遇到风浪会非常危险,这些给我的印象非常深。

小时候就是纯粹爱好,也没有美术功底,完全是自学成才。就是爱好动手,喜欢动脑子。12岁时我给母亲刻了个图章,上面是个小狮子还踩了个绣球,现在还保留着。因为刻得非常像,当时还在学校展出,获了第一名,得到了校长的表扬。

从爱好到事业,一心只想做好船

徽派:从爱好到把它当技艺来传承,这中间有转折吗?

吴培:开始就是做着玩,大了以后也学会了不少技艺。有一次我做了个雕像,被美术大师韩美林看到了,他听说我没学过,也没人指导过,就说这是天赋,以后好好发展。20多岁的时候,我以专业第一的好成绩考上了合肥工艺美术厂,当时据说考进这里比上大学还难。我们单位是花园工厂,环境非常好,经常接待领导和外宾。虽然当时我户口不在合肥,但因为技术好就被破格录取了。我记得考了三项,木雕、油漆和木工。人家木工用三个小时,我一个半小时就完成了,打了一张小凳子,我速度快,考了第二名。木雕和油漆,我都是第一名。当时我们书记就说,这种人不要要谁啊。在工艺厂,我的技术和才能全部展现出来了,虽然一开始只是一个学员。

徽派:进厂之后,是不是觉得船承载的更多了?

吴培:在工艺厂的时候我做了一些船,还出口到美国,但是不多,因为我们有十几个品种,船只是其中一部分。从学员到厂长,我学到了不少技术。因为做船需要的是综合技术,木工、造型、空间感、专业做旧等等,有一定难度,也有很多东西值得研究。我是一边自学一边请教,多跑多看书多研究,然后在做船时就可以得心应手,技术都能发挥出来。

徽派:什么时候意识到必须做大做强的?

吴培:上世纪90年代初,广东一家很有实力的装饰公司要做一艘海盗船放到开业典礼上。他们当时找了北京、上海、苏州很多地方,都说中国船可以做,欧洲船做不了。偶然找到我们书记,书记就介绍我去,他们经理在看了我的一些作品后决定请我做,而且时间很紧。我当时胆子很大,虽然从来没做过,但还是接了,用了40天时间完成了,熬了不少夜,才能发挥到极致了。他们经理看了,非常激动,说太好了,你干脆别在合肥干了,到我们公司来吧。当时我并不想做装饰,但这让我很有信心,暗下决心,船一定要好好做下去。

小船模大文化,乘风破浪不回头

徽派:船模前加了“吴氏”二字,跟其他人做的有什么不同?

吴培:我做的最大的一条船,是放在安徽省博物院的《清明上河图》里的大型客船。做出来的时候我非常满意,很多人都赞不绝口,评价特别高。省博物院专门请人创作一幅巨型画,来衬托我的船。那次我激动了,好像穿越时光回到古代。我总在想,这船是怎么造出来的,怎么设计得这么漂亮这么完美,现代人设计不一定能有这么好。这条客船结构、造型、实用都无可挑剔,我感到我们的祖先特别了不起,我干了一件应该干的事,这条路走对了。祖先的东西一定要很好地传承下去,这是民族的灵魂。没有这个根,将来怎么能行,必须留住它。

现在我的年纪大了,时间感觉越来越紧了,所以传承对我来说是每天都在考虑的问题。我带了不少学生,小学的、中学的、大学的都有,包括我的女儿吴婷。刚才你们也看到了,吴婷在缝帆,这是单独的技术制作,是船模上非常重要的一部分,一帆风顺嘛,这个很讲究。从选布、上浆到做处理,还要把布条加工成像面条那样细,把它和中间的粗绳子缝得融为一体,形成弓形,有被风吹的自然形状,有质感有动感。

我也是安徽艺术学院的客座教授,也到学校讲课。古代文明智慧留下了很多东西,但实际上失去的也非常多。我有这个条件和能力,为什么不去做呢?我跟船很有缘分,船代表的是历史,我现在挖掘的只是冰山一角,还有很多更重要的工作等着我们去做,比如曹操的古战船,李鸿章的北洋舰队。我打算做北洋舰队的一套船,十几条全部做出来,展示给后人看。还有刘铭传当年保卫台湾的浮船,我打算明年做几条出来。船与重大历史事件的发展息息相关。

徽派:船的魅力一步步牵引着你,让你不愿回头。

吴培:不回头了,房子都卖掉了,用来租场地、买木料、买工具、买书等。其实做船对我来说最大的困难是设计。因为再难做的船我都愿意尝试,没有一条船因为太难会把我难住,我不怕吃苦。但是历史资料太少,要想恢复船真实的样子很难。比如我做郑和宝船的时候,没有哪个专家能说清楚郑和宝船准确的尺寸和船上的细节。我托人到日本去找古船资料,找古代画家画的图册做参考,再加上我对历史的理解,自己的情感经验和艺术修养来辅助于做这条船。我花了两年半的时间才做好,宝船上面有炮,有6个帆,亭台楼阁都有,2005年展出的时候非常壮观。这也是我做船生涯中非常得意的,也是非常震撼的一件作品。现在我的传习所里就有一艘半成品的郑和宝船,船体部分完成了15%。因为此前的郑和宝船被武汉长江非遗馆收藏了,所以我打算重新做一艘,放在我们合肥的展馆里。因为有之前的经验,估计应该不到一年就能完成。

要有文化自信,创新传承都要做

徽派:您刚才也说到传承,您觉得其中要努力的部分是什么?

吴培:研发能够迎合市场的小船,古朴一点的,有寓意的,让大家都能渐渐认识船的重要性。我三次到武汉参会,三次都被收藏了。比如西班牙古战船、郑和宝船,好多市民围着看,拍照,很受欢迎。所以虽然困难,但是能看到好的一面,有潜在的市场,我也更有信心。加上现在国家对非遗这块非常重视,我们一定要有文化自信。蜀山区政府对我非常重视,合肥市文化馆和合肥市非遗保护中心为我提供了一个这么好的平台,又在水边,这是我做梦也没想到的。

徽派:听说您也在开创文创产品,创新点在哪?

吴培:虽然我年纪大了,但脑子不算僵化,还不断地有新的想法。我们做了一些小的文创产品,很受当下年轻人喜爱。实践证明,船模是有市场的。

新安晚报安徽网大皖新闻记者李燕然/文薛重廉/图

长江边长大,对船有特殊情结

徽派:最初对船的印象怎样?

吴培:我老家在南京,从小在长江边长大,中学在秦淮河支流三岔河边上,旁边还有古城墙,翻下去就是沙滩,风景很漂亮。电视剧《桃花扇》就是在我们学校旁边拍的。小时候经常在江边游泳,看到很大的帆船漂来漂去,有时候还爬到船上,让它顺带一段我再游回来。所以我儿时对帆船的印象很深,现在再也看不到了。我喜欢历史,又特别喜欢制作东西,船是中华民族政治军事经济文化的一个载体,船对我来讲非常重要,研究船就是研究历史。小学时候,我经常到玄武湖去玩,就用一块小石头刻了一个湖中的小船。爸爸夸我有天赋,讲我动手能力强,还有一定的造型能力,不声不响地一两个星期就把船刻出来了。

徽派:看来爸爸是鼓励为主的,您也受到家庭影响了吧?

吴培:我父亲是个知识分子,也喜欢动手,特别喜欢做船模。他在英国、日本留过学,我从小就听他讲船上的故事、海上的生活,所以我对船的情结也跟父亲有关。他告诉我,船特别大,上面吃住玩的都有,遇到风浪会非常危险,这些给我的印象非常深。

小时候就是纯粹爱好,也没有美术功底,完全是自学成才。就是爱好动手,喜欢动脑子。12岁时我给母亲刻了个图章,上面是个小狮子还踩了个绣球,现在还保留着。因为刻得非常像,当时还在学校展出,获了第一名,得到了校长的表扬。

从爱好到事业,一心只想做好船

徽派:从爱好到把它当技艺来传承,这中间有转折吗?

吴培:开始就是做着玩,大了以后也学会了不少技艺。有一次我做了个雕像,被美术大师韩美林看到了,他听说我没学过,也没人指导过,就说这是天赋,以后好好发展。20多岁的时候,我以专业第一的好成绩考上了合肥工艺美术厂,当时据说考进这里比上大学还难。我们单位是花园工厂,环境非常好,经常接待领导和外宾。虽然当时我户口不在合肥,但因为技术好就被破格录取了。我记得考了三项,木雕、油漆和木工。人家木工用三个小时,我一个半小时就完成了,打了一张小凳子,我速度快,考了第二名。木雕和油漆,我都是第一名。当时我们书记就说,这种人不要要谁啊。在工艺厂,我的技术和才能全部展现出来了,虽然一开始只是一个学员。

徽派:进厂之后,是不是觉得船承载的更多了?

吴培:在工艺厂的时候我做了一些船,还出口到美国,但是不多,因为我们有十几个品种,船只是其中一部分。从学员到厂长,我学到了不少技术。因为做船需要的是综合技术,木工、造型、空间感、专业做旧等等,有一定难度,也有很多东西值得研究。我是一边自学一边请教,多跑多看书多研究,然后在做船时就可以得心应手,技术都能发挥出来。

徽派:什么时候意识到必须做大做强的?

吴培:上世纪90年代初,广东一家很有实力的装饰公司要做一艘海盗船放到开业典礼上。他们当时找了北京、上海、苏州很多地方,都说中国船可以做,欧洲船做不了。偶然找到我们书记,书记就介绍我去,他们经理在看了我的一些作品后决定请我做,而且时间很紧。我当时胆子很大,虽然从来没做过,但还是接了,用了40天时间完成了,熬了不少夜,才能发挥到极致了。他们经理看了,非常激动,说太好了,你干脆别在合肥干了,到我们公司来吧。当时我并不想做装饰,但这让我很有信心,暗下决心,船一定要好好做下去。

小船模大文化,乘风破浪不回头

徽派:船模前加了“吴氏”二字,跟其他人做的有什么不同?

吴培:我做的最大的一条船,是放在安徽省博物院的《清明上河图》里的大型客船。做出来的时候我非常满意,很多人都赞不绝口,评价特别高。省博物院专门请人创作一幅巨型画,来衬托我的船。那次我激动了,好像穿越时光回到古代。我总在想,这船是怎么造出来的,怎么设计得这么漂亮这么完美,现代人设计不一定能有这么好。这条客船结构、造型、实用都无可挑剔,我感到我们的祖先特别了不起,我干了一件应该干的事,这条路走对了。祖先的东西一定要很好地传承下去,这是民族的灵魂。没有这个根,将来怎么能行,必须留住它。

现在我的年纪大了,时间感觉越来越紧了,所以传承对我来说是每天都在考虑的问题。我带了不少学生,小学的、中学的、大学的都有,包括我的女儿吴婷。刚才你们也看到了,吴婷在缝帆,这是单独的技术制作,是船模上非常重要的一部分,一帆风顺嘛,这个很讲究。从选布、上浆到做处理,还要把布条加工成像面条那样细,把它和中间的粗绳子缝得融为一体,形成弓形,有被风吹的自然形状,有质感有动感。

我也是安徽艺术学院的客座教授,也到学校讲课。古代文明智慧留下了很多东西,但实际上失去的也非常多。我有这个条件和能力,为什么不去做呢?我跟船很有缘分,船代表的是历史,我现在挖掘的只是冰山一角,还有很多更重要的工作等着我们去做,比如曹操的古战船,李鸿章的北洋舰队。我打算做北洋舰队的一套船,十几条全部做出来,展示给后人看。还有刘铭传当年保卫台湾的浮船,我打算明年做几条出来。船与重大历史事件的发展息息相关。

徽派:船的魅力一步步牵引着你,让你不愿回头。

吴培:不回头了,房子都卖掉了,用来租场地、买木料、买工具、买书等。其实做船对我来说最大的困难是设计。因为再难做的船我都愿意尝试,没有一条船因为太难会把我难住,我不怕吃苦。但是历史资料太少,要想恢复船真实的样子很难。比如我做郑和宝船的时候,没有哪个专家能说清楚郑和宝船准确的尺寸和船上的细节。我托人到日本去找古船资料,找古代画家画的图册做参考,再加上我对历史的理解,自己的情感经验和艺术修养来辅助于做这条船。我花了两年半的时间才做好,宝船上面有炮,有6个帆,亭台楼阁都有,2005年展出的时候非常壮观。这也是我做船生涯中非常得意的,也是非常震撼的一件作品。现在我的传习所里就有一艘半成品的郑和宝船,船体部分完成了15%。因为此前的郑和宝船被武汉长江非遗馆收藏了,所以我打算重新做一艘,放在我们合肥的展馆里。因为有之前的经验,估计应该不到一年就能完成。

要有文化自信,创新传承都要做

徽派:您刚才也说到传承,您觉得其中要努力的部分是什么?

吴培:研发能够迎合市场的小船,古朴一点的,有寓意的,让大家都能渐渐认识船的重要性。我三次到武汉参会,三次都被收藏了。比如西班牙古战船、郑和宝船,好多市民围着看,拍照,很受欢迎。所以虽然困难,但是能看到好的一面,有潜在的市场,我也更有信心。加上现在国家对非遗这块非常重视,我们一定要有文化自信。蜀山区政府对我非常重视,合肥市文化馆和合肥市非遗保护中心为我提供了一个这么好的平台,又在水边,这是我做梦也没想到的。

徽派:听说您也在开创文创产品,创新点在哪?

吴培:虽然我年纪大了,但脑子不算僵化,还不断地有新的想法。我们做了一些小的文创产品,很受当下年轻人喜爱。实践证明,船模是有市场的。

新安晚报安徽网大皖新闻记者李燕然/文薛重廉/图