发布日期:

任新民:从皖南走出的“两弹一星”元勋

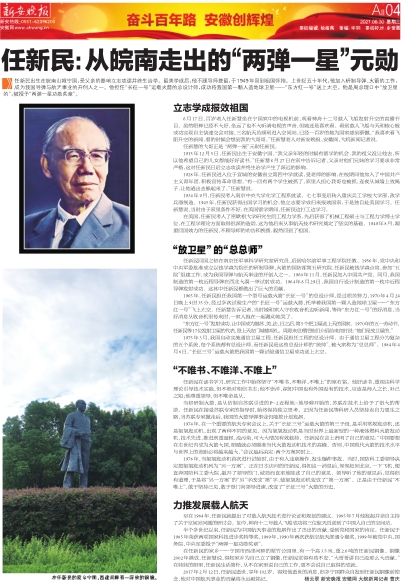

任新民出生在皖南山城宁国,受父亲的影响立志攻读并终生治学。留美学成后,他不顾导师挽留,于1949年回到祖国怀抱。上世纪五十年代,他加入研制导弹、火箭的工作,成为我国导弹与航天事业的开创人之一。他担任“长征一号”运载火箭的总设计师,成功将我国第一颗人造地球卫星——“东方红一号”送上太空。他是周总理口中“放卫星的”,被授予“两弹一星功勋奖章”。

立志学成报效祖国

6月17日,百岁老人任新慧坐在宁国家中的电视机前,观看神舟十二号载人飞船发射升空的直播节目。虽然眼神已经不大好,坐远了也不大听清电视的声音,但她还是喜欢看。看到载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接,三名航天员顺利进入空间站,已经一百岁的她为国家感到骄傲。“我喜欢看飞船升空的新闻,看的时候会想到我的大哥哥。”任新慧老人对新安晚报、安徽网、大皖新闻记者说。

任新慧的大哥正是“两弹一星”元勋任新民。

1915年12月5日,任新民出生于安徽宁国。“我父亲年轻的时候有留学的机会,我的祖父没让他去,所以他希望自己的儿女都能好好读书。”任新慧6月27日在家中告诉记者,父亲对他们兄妹的学习要求非常严格,这对任新民日后立志攻读并终生治学产生了深远的影响。

1928年,任新民进入位于宣城的安徽省立第四中学就读,受老师的影响,在校期间他加入了中国共产主义青年团,积极宣传革命思想。“有一回有两个学生被抓了,家里人担心我哥也被抓,连夜从城墙上放绳子,让他逃出去躲起来了。”任新慧说。

1934年9月,任新民考入南京中央大学化学工程系就读。七七事变后转入重庆兵工学校大学部,改学兵器制造。1945年,任新民获得出国学习的机会,他立志要学成归来报效国家,于是独自赴美国学习。任新慧说,当时由于家里条件不好,在美国留学期间,任新民边打工边学习。

在美国,任新民考入了密歇根大学研究生院工程力学系,先后获得了机械工程硕士与工程力学博士学位,在工程学理论方面取得很深的造诣,这为他后来从事航天技术研究奠定了坚实的基础。1949年8月,渴望回国效力的任新民,不顾导师的劝告和挽留,毅然回到了祖国。

“放卫星”的“总总师”

任新民回国之初在南京任军事科学研究室研究员,后到哈尔滨军事工程学院任教。1956年,党中央和中央军委批准成立以钱学森为院长的研制导弹、火箭的国防部第五研究院,任新民被钱学森点将,参加“五院”组建工作,成为我国导弹与航天事业的开创人之一。1960年11月,任新民加入中国共产党。同月,我国制造的第一枚近程导弹在西北大漠一举试射成功。1964年6月29日,我国自行设计制造的第一枚中近程导弹发射成功。这其中任新民都做出了巨大的贡献。

1965年,任新民担任我国第一个型号运载火箭“长征一号”的总设计师,经过艰苦努力,1970年4月24日晚上9时35分,经过多次试验生产的“长征一号”运载火箭,托举着我国第一颗人造地球卫星——“东方红一号”飞上太空。任新慧告诉记者,当时她和家人守在收音机边听新闻,等待“东方红一号”的好消息,当好消息从收音机里传来时,一家人抱在一起激动地哭了。

“东方红一号”发射成功,让中国成为继苏、美、法、日之后,第5个把卫星送上天的国家。1970年的五一劳动节,任新民等17位发射卫星的代表,登上天安门城楼观礼。周恩来总理把他们介绍给来宾时说:“他们是放卫星的。”

1975年3月,我国启动实施通信卫星工程,任新民担任工程的总设计师。由于通信卫星工程分为复杂的五个系统,每个系统都有总设计师,而任新民是这些总设计师的“统帅”,被大家称为“总总师”。1984年4月8日,“长征三号”运载火箭把我国第一颗试验通信卫星成功送上太空。

“不唯书、不唯洋、不唯上”

任新民在读书学习、研究工作中始终坚守“不唯书、不唯洋、不唯上”的座右铭。他好读书,重视由科学理论引导技术实践,但不绝对相信书本;他不崇洋,深知中国也有外国没有的技术,应该是师人之长,补己之短;他尊重领导,但不唯命是从。

当初研制火箭,是从仿制自苏联引进的P-2近程地-地导弹开始的,苏联在技术上给予了很大的帮助。任新民在接受苏联专家的指导时,始终保持独立思考。正因为任新民等科研人员坚持走自力更生之路,当苏联专家撤走后,我国的火箭导弹事业仍能按计划发展。

1974年,在一个重要的航天专家会议上,关于“长征三号”运载火箭的第三子级,是采用常规发动机,还是氢氧发动机,出现了两种不同的意见。因为氢氧发动机是当时世界上最新型的一种液体燃料火箭发动机,技术先进,推进剂重量轻,没污染,可大大增加有效载荷。任新民在会上表明了自己的意见:“中国要想在本世纪内成为火箭大国,眼睛就必须瞄准当代火箭发动机技术的高峰。否则,中国现代火箭的技术水平与世界上的差距必将越来越大。”会议最后决定:两个方案同时上。

1978年,当氢氧发动机首次进行试验时,由于有人违章操作,发生爆炸事故。当时,国防科工委领导决定把氢氧发动机列为“另一方案”。正在日本访问的任新民,得知这一消息后,匆匆赶回北京,一下飞机,便直奔国防科工委大院,敲开了领导的门,诚恳而直率地陈述了自己的意见。领导听了他的意见后,觉得很有道理,于是将“另一方案”的“另”字改成“第”字,使氢氧发动机变成了“第一方案”。正是由于任新民“不唯上”,敢于坚持己见,敢于登门向领导进谏,改变了“长征三号”火箭的历史。

力推发展载人航天

早在1984年,任新民就提出了对载人航天技术进行论证和规划的建议。1985年7月他发起并亲自主持了关于空间站问题的研讨会。如今,神舟十二号载人飞船成功将三位航天员送到了中国人自己的空间站。

半个多世纪以来,任新民为中国航天事业的发展作出了杰出的贡献,受到党和国家的肯定。任新民于1985年荣获两项国家科技进步奖特等奖,1989年、1990年两次获航空航天部通令嘉奖,1999年被党中央、国务院、中央军委授予“两弹一星功勋奖章”。

在任新民的家乡——宁国市西津河畔的翠竹公园里,有一个高3.5米,重2.6吨的任新民铜像。铜像2002年落成,任新慧说,得知家乡为自己立了铜像,任新民觉得有些不安,“大哥哥讲自己没那么大贡献。”在妹妹的眼里,任新民生活简朴,从不在家里说自己的工作,更不会说自己取得的成就。

2017年2月12日,任新民逝世,享年102岁。得知他逝世的消息,很多宁国群众自发到任新民铜像前悼念,他对中国航天事业的贡献将永远被铭记。杨云翠新安晚报安徽网大皖新闻记者曹庆