发布日期:

平凡而伟大的风范

10月22日,最高人民检察院、中共安徽省委联合举行追授王敏同志“全国模范检察官”“安徽省优秀共产党员”和安徽省“人民满意的公务员”荣誉称号命名表彰大会。会上,省检察院检察长陈武介绍了王敏同志先进事迹,称赞他“用生命书写忠诚,用奉献诠释宗旨,为全体安徽检察人树立起一面旗帜和标杆”。王敏同志出生于1968年4月,舒城县人,1992年10月入党。1988年8月进入舒城县检察院工作,历任控告申诉科副科长、公诉科科长、检委会专职委员,党组成员、副检察长、一级检察官。2021年6月19日,因积劳成疾,突发疾病,经抢救无效,于6月28日逝世,因公殉职,年仅53岁。

王敏同志是践行初心使命、坚持为民司法的楷模,他牢记党的宗旨,始终把人民群众放在心中最高位置。

王敏常说,“我们办的不是一个单纯的案件,办理的可能是一个人的人生,一个家庭的幸福,必须对事实负责,对案件负责,对当事人负责。”

2012年夏天,侦查机关将舒城县第一起盗墓案移送检察机关审查起诉。因为墓穴数量多、涉案人员多、作案次数多,王敏审查后认为,该案定案的证据不是很充分,但他不是简单地将案件退回侦查机关补充侦查,而是从县城赶到该县干汊河镇靠山村的案发地,顶着将近40摄氏度的高温,在一沓厚厚的A4纸上,利用自己首创的案件“经纬图”,逐条记录着每个案件的疑点,对每个墓穴都做精准编号,并且还手绘出现场图。这张明晰的“经纬图”为侦查机关的后续补充侦查,提供了很好的指引。最终,这起盗墓案的8名犯罪分子被绳之以法。

何氏兄弟涉黑案是六安市第一起影响极为恶劣的黑社会性质组织犯罪案件,王敏作为主办检察官,主动提前介入,积极引导侦查。在前后10个月时间里,他每天上午7点准时到达专案组办公室,与专案人员讨论案件、审查案卷,一干就是10多个小时,没有哪天不忙到深夜才结束。

案件移送审查起诉后,他又一头扎进124本、近2万页的卷宗,一页一页地细致审查,分析、提炼、分类、归纳后,专门制作出数张案件“经纬图”,将犯罪嫌疑人供述、证人证言、书证、涉嫌犯罪事实等要点画成图表,让在案的事实证据一目了然。庭审中,连续6天,王敏面对被告人的数十名辩护人答辩如流,什么证据在哪一卷哪一页非常清楚,庭审效果非常好,26名犯罪分子最终得到了应有的惩罚。

王敏同志是恪尽职守、秉公办案的楷模,他始终把捍卫法律、维护公平正义作为最高原则。

无论是大案还是小案,王敏始终保持敬畏之心。他说:“检察官在办理案件的任何阶段,都不是简单地走程序,我们收集、审查证据是否仔细、是否能做到准确无误,对于案件是否办得公正有着极为重要的作用。”

2010年盛夏的一起案件中,犯罪嫌疑人供述的盗窃茶叶数量和价值有些模糊。虽然移送审查起诉时价格认证中心已经认定案值为27万余元,但王敏有个习惯,遇到疑问从不会放过,他骑着自行车带着书记员,一一查看犯罪嫌疑人的供述里提到的地点,并调取进货单仔细核查,最终核准案值为22万余元。这一犯罪数额,直接影响着后来的量刑。

2015年,在当地交通部门的一次执法中,执法人员与从事非法营运的群体产生了冲突。一些人希望能“以妨害公务罪”起诉,并想借此破解县城非法营运的难题。王敏经过审查发现,执法视频不完整、证据并不充分,便顶着巨大压力坚持不起诉。他说,“越是所涉利益多元,越要坚守公平正义”。

秉持求极致和精益求精的专业态度,拉直所有案件中的“问号”,从事检察工作以来,王敏就是这样用他的咫尺匠心,丈量着每一寸公平与正义,他所办理的近2000件案件无一错案、无一超期羁押、无一引发信访。

王敏同志是勤于学习、甘为人梯的楷模,他对人和善,充满正能量,始终把帮助提升干部业务本领作为应有责任。

多年来,在王敏的热心关怀和帮带下,舒城县检察院一批年轻人已茁壮成长为各条线的业务骨干,他们只要说起王敏,都不自觉地一口一个“王老师”。每次看到新出的法律书,王敏都会买下来,细细研读。这么多年来,像《刑事审判参考》和《刑事司法指南》这样的专业期刊,他是每期必读,从未落下。最新的刑法修正案和司法解释出台后,他也是第一时间认真学习。

每当看见好的司法观点和案例,王敏都会将链接发给大家共同学习。大家在办案中遇到不明白的问题,他也总是耐心地给予解答并能找到参考依据,在这些年轻干警的心中,王敏同志就是一本行走的“法规大全”。

王敏不仅好学,而且严谨、正直。2014年,还是检察官助理的陈婵娟在协助办理一起故意伤害案件时产生疑问,被害人骨折是否是自伤造成的,将对案件的定性影响很大。拿不定主意的陈婵娟向王敏请教。王敏没有直接回答她,而是专门带她跑了一趟县医院,向骨科专家请教,弄清楚了被害人致伤的原因,并且和当时的鉴定法医进行了深入探讨,在排除合理怀疑后,检察机关依法对被告人提起公诉。后来,法院判决被告人构成故意伤害罪。

干警丁海棠说,刑检部门的每一个年轻人的第一份起诉书都是王敏修改的,细到错别字,小到标点符号错误,他都会一一纠正。陈婵娟为此还挨过王敏一次训,原因正是起诉书里出现一些笔误。本来陈婵娟觉得没什么,大不了改过来就是了,但是“王老师”告诉她,如果连起诉书都犯低级错误,说小了丢的是舒城县检察院的脸面,说大了影响的是国家检察机关的司法权威。这次教训后,陈婵娟办案不敢再有一丝一毫的马虎。

多年来,对于年轻干警,王敏总是乐于倾囊相助。在审查批捕“套路贷”案件时,当产生“不符合诈骗罪构成要件”的看法后,王敏如往常一样,总是要整理好所有可能涉及罪名的司法解释和不同罪名的区分,带着大家逐条研究,准确给案件定性。就连办理一些盗窃案等“小案”时,王敏也引导大家思考,如何做被告人工作,争取让被害人获得赔偿,实现法律效果和社会效果的统一,而不是简单地一诉了之……

王敏用自己的言行引领着年轻检察官们的成长,先后培养出全国检察机关扫黑除恶先进个人、全省优秀公诉人等多名骨干人才。而这比他自己获得荣誉还要高兴,他说:“你们能够超越我,是我最值得骄傲的事情。”

王敏同志是忠诚于党、心系百姓的楷模,他始终把为党和人民奉献一切作为终身信条。

1990年,参加工作不到两年的王敏主动请缨,被选派到舒城县杭埠镇胡同村担任驻村指导员。1991年仲夏,胡同村境内大堤突现管涌险情,时任驻村指导员的王敏带领群众用木梁打桩,填埋沙袋,成功抵御了百年未遇的特大洪水。

抗洪回来后,他就跟他的父亲王德祥、一位有着40年党龄的老党员说:“爸爸,我看到好多共产党员冲在第一线,起了先锋模范作用,我想加入中国共产党。”王德祥老人对他说:“那是好事啊,但是你首先要把党章认真学深悟透,明白为什么要入党,入党后要为党做什么,然后再写入党申请书。”

驻村工作结束后,王敏就递交了入党申请书。他在入党申请书中写道:“哪里发生险情,是共产党员冲在先;哪里是险地,哪里就有共产党员在固守,使我深感党群关系的丰富内涵,这种风雨同舟的精神汇成抗洪的铜墙铁壁。”在入党申请书结尾处,王敏还动情地许下诺言:“作为一名检察干警,我决心把自己的一切交给党,在检察战线上,为党和人民利益鞠躬尽瘁。”

入党30年来,无论是办案、参与脱贫攻坚,还是疫情防控,王敏始终想群众之所想,急群众之所急,以始终如一的勤勉敬业和担当履职,践行着自己许身报党、为国为民的铮铮誓言。

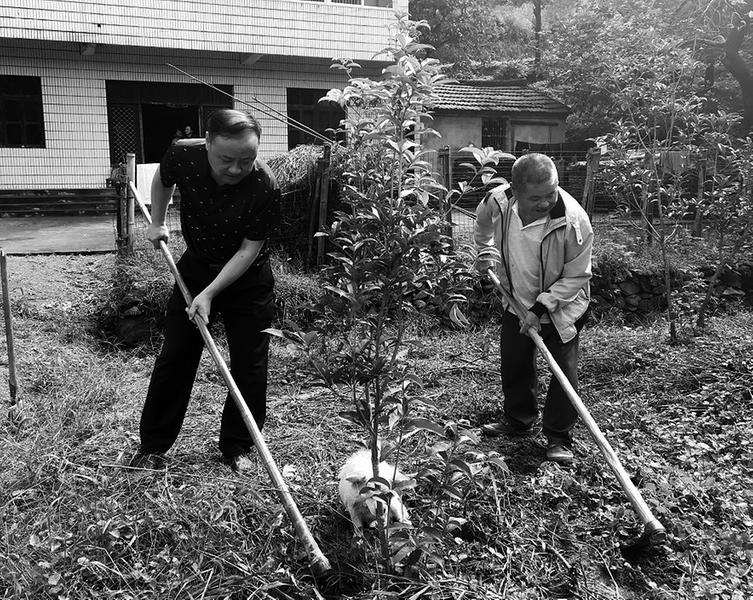

舒城县南港镇东衖村是舒城县检察院结对帮扶村,70多岁的村民孙光和因病致贫,成了王敏的结对帮扶户。王敏几乎每个月都会来他家看望,关心他的身体健康,逢年过节还会送钱送物,让他家把年节过好。考虑到孙光和身体不好,王敏还积极协调村里给他安排了公益岗位,落实光伏发电等帮扶政策。闲暇时候,王敏还帮孙光和到玉米地除过草。在农村生活一辈子的老人,看到县里来的检察官还能主动干农活,有点不敢相信。

东衖村党支部书记郭德武说,村里的化岭水库没有加固,十几户老百姓都在水库的下游住着,王敏了解情况后非常着急,跑前跑后,争取到资金,不仅加固修复了水库,解决了老百姓的住房安全,还解决了群众的用水问题。后来,东衖村顺利脱贫摘帽,王敏也没断了联系,跟村里乡亲们处成了家人,走起了亲戚,感情也越发热络起来。

去年年初,新冠疫情暴发,王敏积极参加3个社区的疫情防控,顶风冒雪,职守一线,直至解封。今年6月,在突发疾病的前两天,他还主动顶替因故未能参与督导工作的同事,在开庭的间隙,赴县里3个乡镇开展社会综治工作督导。

谁心里装着群众,群众就把他当作亲人。王敏去世后,孙光和老人听说了,泣不成声,他哽咽着说:“他走了,难受啊,没法想……”

王敏同志是清正廉洁、胸怀大爱的楷模,他始终把勤俭持家、乐善好施作为生活准则和做人标准。

在舒城县,熟悉王敏的人,都称他是“自行车上的检察官”。一只方便袋、一辆自行车和一身检察蓝,这是王敏生前的“标配”。

王敏不讲究吃、不讲究穿,33年来,他坚持骑自行车上下班,或者骑车前往一个个案发现场,直到车子零部件坏到不能再修了,他才舍得换一辆新的自行车。出差也尽量不用单位公车,而是选乘公共交通。一次去六安出差,王敏乘坐的小巴车翻车,致使他骨折。在痊愈后出差,他依然乘坐公共交通。“能为国家省一个是一个。”从小苦惯了的王敏说。

如今,走进王敏生前的办公室,依然能够见到这位英年早逝的检察官最后的工作时光——展开的卷宗、摆放整齐的一本本法律参考书和工具书、一摞摞的学习笔记,以及细心裁剪出的剪报,桌子上还摆放着一本王敏女儿王舒展上小学三年级用过的字典,和一把与舒展年龄差不多大的直尺,一切还都保持着原样。县检察院的同志说,这些法律书籍大多是王敏自费购买的。王敏的爱人郭旭说:“他对别人舍得,常常捐钱捐物,但对自己却很节省,唯一的爱好是看书,唯一舍得花钱的就是买书。”

王敏不仅生活俭朴,而且总是以最高的标准严格要求自己、家人和他带领的年轻人。有一起交通肇事案件在王敏的指导下办结后,被害人的家人为了表达感谢,特地送来了锦旗和菜籽油。当承办检察官喜滋滋地向王敏报告时,他却说:“菜籽油请他带回去,当事人的满意就是对我们最好的奖赏。”

女儿结婚,按照当地规定可以摆20桌酒席,但他要求减半,只给摆10桌。王敏的家人从未因他的身份沾过光,王敏的弟弟王伟在社区诊所上班,直至王敏去世,同事们才知道王伟有位“检察长哥哥”。

王敏常常对年轻干警说:“白菜都长心啊,做人不能不如白菜,心更不能长歪了。”他还说,“人活着要有尊严,要爱惜自己的政治生命,对得起党,对得起我们这身检察制服,别让人看不起”。

就是这样一位优秀共产党员、共和国模范检察官,去世后,家人遵其遗愿,捐出了眼角膜,两名病患由此点亮了光明的人生。

王敏生前曾对父亲说,今年是建党100周年,也是党史学习教育、政法队伍教育整顿的重要之年,他要更努力地工作,向党和人民交上一份满意答卷。

“我虽然失去了宝贵的儿子,但他给了党和人民一份圆满的答卷。”王德祥老人含着热泪说。

王敏虽然走了,但他的大爱和高尚精神将长留人间。检宣