发布日期:

酷暑中,古人乐享自在衣

“桑拿天”里挥汗如雨,地面烫得可以“煎鸡蛋”……正值三伏天里的酷暑天气,然而打开电视,影视剧里的古人似乎永远曲裾深衣、凤冠霞帔、长袍马褂……这叫人不禁发出疑问:没有空调的古人,盛夏时究竟是怎么穿衣的呢?

A单衫短袂最是避暑

首先要说明的是,如今我们所面临的盛夏高温天气,也曾是古人所经历的三伏天,在气候周期的某些年月里,古人所挨过的那些苦夏,甚至比现在更炎热。

我国气象学兼历史气候学奠基人竺可桢,就从其收集整理的文献资料中得出分析结论:在近五千年的最初两千年,即从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代,我国年平均温度比现在高2℃左右;此外,汉唐两代也比较温暖,由此夏季也更为炎热。遇上如此极端高温天,古人的衣服该怎么穿?

古人当然也怕热,随四时而动,减少衣料才是合情合理的穿法。汉晋时开启的宫中赏赐官员四季常服的传统,既是官员俸禄的补充,也是节令服的礼制体现。《唐六典·尚书户部》里记录了“公务员”一年四季的着装标准,从中能看出四季分明的穿衣方式:基本构成有外罩的袍衫、内穿的汗衫、下身的袴裈等,冬季是棉夹袍加棉袄子;春秋去袄子换“半臂”,再改棉夹袍为夹袍;夏天外衣只有单衫,内穿打底的汗衫。《唐六典》卷三里也有记载:“夏则以衫代袍,以单袴代袴,余依春秋。”清代官员的常服通常为常服袍和常服褂,平日里一套必须穿戴整齐,但盛夏伏天也可以有“免褂”的例外,即入官署可以不穿外褂,以减酷热之苦。

如果抛去礼法拘束,少穿当然是让皮肤散热的最直接解决方案。李白《夏日山中》有吟:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”既然高温不饶人,索性躲进人烟稀少的山中避暑纳凉。解下头巾,挂在山中石壁上,袒胸露顶,栖身青林里,山林间清风拂过时,连扇子都不用摇。诗人的作派颇有魏晋之风。

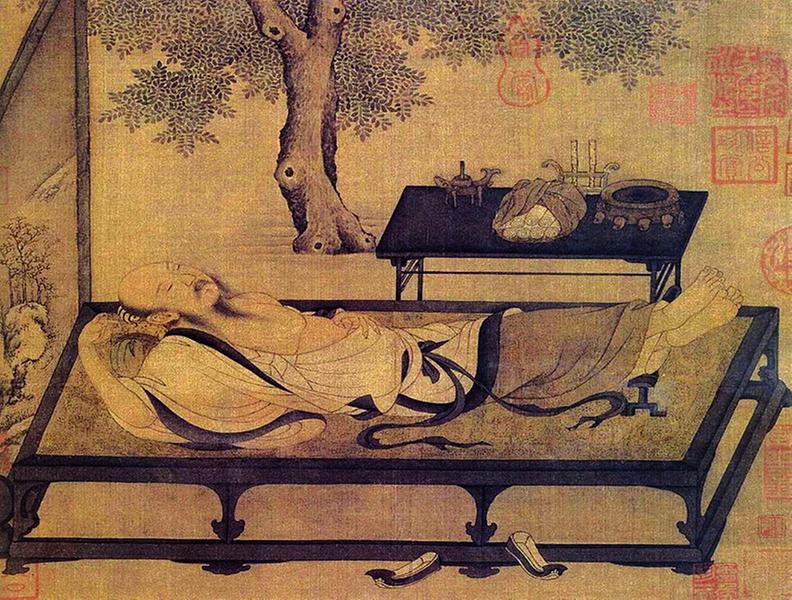

同样推崇魏晋之风避暑穿衣法则的,还有五代十国时期南唐人韩熙载。现藏于北京故宫博物院的《韩熙载夜宴图》出自画家顾闳中之手,全图以连环长卷的形式,依次描绘了韩熙载夜宴宾客时听乐、观舞、暂歇、清吹以及散宴这五个场景。其中第四幅场景“清吹”中,主人韩熙载赤足、解衣盘坐禅椅之上,袒胸露腹、手持团扇,身旁的女子也手摇长柄团扇为韩熙载纳凉。此时夜宴还未结束,乐者和宾客共聚一堂,衣着清凉的韩熙载神情自若,反映出如果不是正式场合,家宴或者居家时少穿一些也是人之常情。绘于南宋的《槐荫消夏图》里,同样有袒胸而眠的文人形象。白居易的《夏日闲放》里也呈现了居家避暑的衣着:“时暑不出门,亦无宾客至……夏服亦无多,蕉纱三五事。”

对于户外工作的农民来说,避暑不光是夏日闲情,更是生存所需,穿衣就更加随意:抛弃长袖,只穿短衣短袖以及半袖,或者内衣外穿,即贴身的汗衫、汗络;不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋;前后各一片布,腰间带子相连背心式的裲裆……一切都为了方便凉快。

B薄如蝉翼的夏纱衣

唐代部分官员会在临近盛夏的端午收到御赐的端午衣,因此留下诸多《谢端午赐衣及器物等表》。在唐肃宗时的某年端午节,时任左拾遗的杜甫获赐夏衣一套,没有上表,而是特作一首《端午日赐衣》诗:“宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。自天题处湿,当暑著来清。意内称长短,终身荷圣情。”

“细葛含风软,香罗叠雪轻”说的是衣料质感软若风、轻如雪,“自天题处湿,当暑著来清”说的是衣领处的衣料手感滑凉,想必暑天穿着也很凉快,由此可见古人夏天穿衣,主要是从衣服料子上下功夫了。

皮、棉、夹、单、绸、缎、罗、纱——我国的纺织历史长达数千年,技艺十分高超,早就具有了成套由厚到薄的齐备材质,适应不同节气的变化,正所谓“春秋以绸缎,夏以纱,冬以裘,随时所宜”。其中夏季最常用到的三种面料按照厚薄程度依次是罗、纱、葛。杜甫的《端午日赐衣》里就提到了罗和葛,罗指经绞有孔的罗衣,多穿于春夏之交,葛是以葛藤纤维编织的葛衣。那杜甫没有提到的纱是什么?

古时所说的纱,通常是丝织物的一种,具体来说,是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物。捻丝织成密度小,表面有均匀而明显细孔的纱质地轻薄,上等纱料更以蚕丝匀细见长。

跟纱衣有关的传说总带有一丝财富炫耀的意味。在发生于唐代的“锦衣五重”的故事里,一位阿拉伯商人在与唐朝官员会晤时,注意到对方穿着的纱衣之下,胸口的痣还能透见,惊叹发问,如何穿了两层纱衣还能通透?官员哈哈大笑,请商人靠近些再看。原来他穿的纱衣不是两层,而是五层。此外,五代西蜀花蕊夫人《宫词》里的“薄罗衫子透肌肤”,李清照《点绛唇》里的“薄汗轻衣透”,说的都是纱衣的轻盈通透。

纱衣的“薄如蝉翼”不只是传说,还存于如今博物馆的空调展厅里。出土于马王堆一号汉墓、现收藏于湖南省博物馆的素纱襌(单)衣就是其中一例。这件来自2000多年前、应属于轪侯夫人辛追的素纱襌衣,重量仅48克,薄如蝉翼,折起来可以塞进一个火柴盒里。这样的纱衣文物不止一件,南京的博物馆里也保存着一件宋代的纱衣,重量只有34克。

回到古时,单单一件纱,也能穿出诸多讲究。纱织物的经纬组织分为地组织和花组织两种,对两种结构加以调整就能得到不同致密程度的纱织品,不同的轻薄程度适应不同节气的穿着需要。以清代夏季官服为例,纱织下又分实地纱(较密实的平底纹)、芝麻地纱(绞纱与平纹组织结合)、直径纱(又名亮纱,组织更轻透)依次为换,整个夏季形成以大小暑为中点,前后对称的衣料更换序列。

C清凉与浪漫的葛衣

最热的时候,就需要葛纱上场了。

让我们的目光再回到杜甫“细葛含风软”的葛衣。作为当之无愧的酷暑最清凉衣,葛衣的价格也十分友好。白居易《夏日作》一诗里,以葛衣抒发自己安贫乐道的志气:“葛衣疏且单,纱帽轻复宽,一衣与一帽,可以过炎天。止于便吾体,何必被罗纨。”寻常百姓在炎炎夏日穿不起罗缎丝纱,还好他们有价格低廉的葛纱,体感更凉快,历史也更悠久。

1972年,在距今六千多年的苏州吴县草鞋山遗址中,出土了三块炭化葛布罗纹织物。这是迄今为止我国考古发现的最早的纺织实物。丝绸出现在5000多年前的新石器时代,而葛作为中国人最早使用的天然织物,出现时间比丝绸还要早一千年。

葛也称葛藤、葛麻,是一种衣食两用的豆科藤本植物。先秦诗经《国风·王风·采葛》里,吟诵了专门从事采葛的姑娘:“彼采葛兮,一日不见,如三月兮!”采来的葛取茎秆韧皮层纤维,经过浸、煮、晒、绩等工序后能纺织。织成的布料又依据工艺高下,分为精料和粗料:“精者曰絺(音chī),粗者曰绤(音xì)”。无论织成粗布细布,葛纱这种夏季衣料早就上至天子、下至平民,被广泛采用。当然,天子的衣料必须是精细的“絺”。

利用植物纤维织造的衣料还有很多,《天工开物·夏服》里介绍的纺织材料除了葛以外,还有苎麻、苘麻、芭蕉等植物纤维。除此以外,还有一种由能工巧匠用细竹管接成网状、用以透气降温的竹衣,俗称“隔汗衣”,但无论哪种植物纤维织物,影响力都远不及葛衣。究其原因,最重要的一点是葛衣价廉物美,轻薄不输丝织品。除了“细葛含风软”的赞美,魏文帝《说诸物》里也记载江东(三国时孙吴属地)的葛布特产“白如雪华,轻譬蝉翼”。

曾经贵为天子夏衣的葛衣,为什么今天很少见到?孔府文物档案馆现藏的“明代本色葛袍”或许能给出答案。这件葛袍采用交领,右衽,左右开裾,身长121厘米,长阔袖,通袖长261厘米。白色暗花纱护领、右侧腋下钉系带,织造精细、衣袂飘飘,却是唯一留存的古代葛衣。

葛衣作为天然纤维纺织品,不太容易保存。西周时贵为天子夏衣的葛,在春秋时达到鼎盛,秦灭六国后,将桑和麻作为赋税征收的布帛,葛的种植面积由此大大缩减。宋元明清时期,棉花大量种植,棉布纺织工艺之后逐步进入机器化,相比之下,短纤维的葛只能再退一步。今天,葛布只在我国南方和西南等地,以特产的形式少量存在,当然,它还存在于古人“细葛含风软”的清凉与浪漫里。据《北京日报》