发布日期:

阜阳:紧盯新产业培育新人才

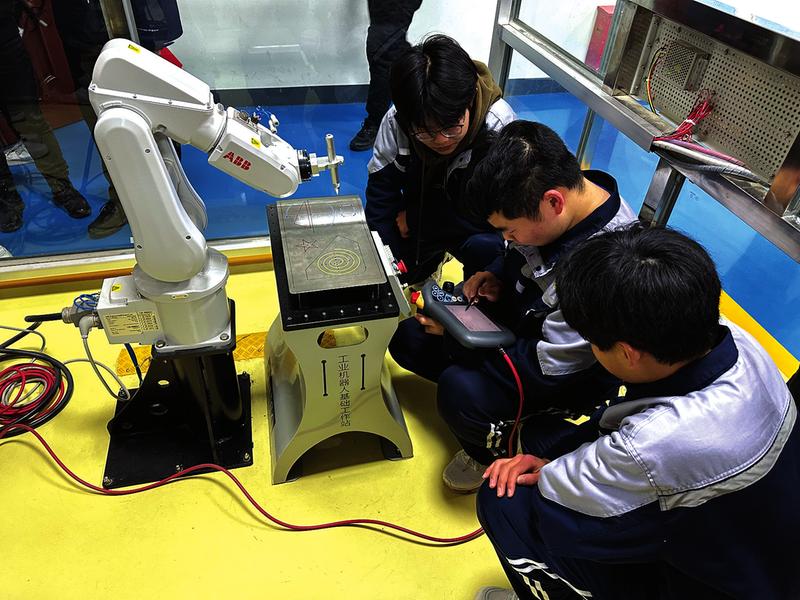

阜阳技师学院的学生在车间进行实践。

作为长三角一体化和中部地区高质量发展区域重点城市,阜阳市沃野平畴、地肥水丰,是“江淮粮仓”“花卉之城”、安徽四大煤化工基地之一,资源禀赋独特。近年来阜阳坚定实施高质量、可持续支撑的追赶型发展战略,坚持开放兴市、产业强市、创新活市、生态立市、和谐安市,促进实体经济发展,大力建设绿色低碳产业,着力改善生态环境,同时聚焦科教兴阜,夯实人才支撑,抢抓机遇、乘势而上,勇当皖北振兴“排头兵”。

逐“光”前行,打通产业“内循环”

优厚的税收政策、优质的技工人才、丰富的光伏新能源应用场景加上“铁公机水”四位一体的区位交通优势,创新求变的阜阳立足自身优势着力引进光伏新能源产业,重塑阜阳新经济。当记者来到阜兴新能源科技有限公司晶体部拉晶车间,一根根单晶棒在经过单晶炉、开方机、磨抛机、切片机等一系列设备加工后,摇身变为一片片纤薄如纸的大尺寸单晶硅片。阜兴新能源科技生产技术部总监钱虎林告诉记者,作为全国首个大规模生产N+型大尺寸、超高效单晶太阳能硅片项目,该项目总投资82.2亿元,是阜阳市光伏新能源产业“一号工程”。“项目全部建成达产后,可形成年产20GWN+型超高效单晶太阳能硅片的能力,实现年销售收入200亿元,并带动上下游产业链集群集聚。”

在颍上经济开发区安徽赛拉弗能源有限公司的生产车间内,记者看到工人在和各种智能机器设备“并肩作战”,流水线上生产出来的太阳能光伏组件正源源不断地向仓库输送。“今年形势非常好,订单已经排到了6月份。”赛拉弗人事行政经理卞介龙告诉记者。太阳能硅片、光伏玻璃等是安徽赛拉弗所需的重要上游材料,同样坐落于颍上县经济开发区的安徽燕龙基新能源科技有限公司,是从事新能源光伏组件高透基板材料生产、加工和销售的高新技术企业,是安徽赛拉弗能源有限公司上游企业之一。安徽燕龙基总顾问茆令文告诉记者,安徽燕龙基将在2年内建成日产3850吨光伏压延玻璃项目,预期产值可达到50-60亿元,形成年产1.83亿平方米光伏玻璃的能力,全部达产后可满足25GW光伏组件生产需求。

从无到有,从弱到强,阜阳光伏产业正逐步构建起从太阳能硅片、电池片到光伏玻璃、组件、边框的全产业链发展格局,初步打造了基于“制造+应用”的光伏新能源产业链,形成了以阜阳经开区、颍上经开区、阜合产业园区等为代表的产业集群。

向“绿”而行,绘就“双碳”最美底色

阜南作为传统农牧大县、人口大县,每年有约150万吨农作物秸秆和200余万吨畜禽粪便,处理这些废弃物,浪费了政府部门大量的人力物力财力,制约了相关产业发展。阜南县在发展硬任务与环保硬约束之间寻求突破,与上海林海生态技术股份有限公司合作建设农业废弃物沼气与生物天然气开发利用PPP项目,走出种养分离、经营分散的市场主体无力独自处理废弃物的困境。

“我们公司的天然气是‘种’出来的!”在阜南县农业废弃物沼气与生物天然气开发利用PPP项目田集站,阜南林海公司总经理助理郭中伟自豪地告诉记者。据介绍,项目计划总投资10.44亿,按照“站田式”布局在全县建立了8个生物天然气生产站,全部投产可解决全县177万头猪当量畜禽粪污、20万吨秸秆,以及藤蔓、病死动物、餐厨垃圾等的协同处理。阜南林海公司每年生物天然气产能达5000万立方米,有机肥产能20万吨,能够实现县城及全县城乡的燃气供应全覆盖。“目前八个站点中五个站点已投入使用,其中田集站单日可以产2万立方米,而整个阜南县居民用气也就五万到六万立方米。”

阜南县在废弃物处理过程中大力推进农业有机废弃物全利用、县域利用全覆盖、复合利用全循环的“三全模式”,破解了制约中国生物天然气产业发展的关键技术问题,以生物天然气制成和装备制造为基础实现了生物天然气、绿氢、绿电、新材料与碳交易指标之间的协同制造和有效转化。一个以多维可控天然气技术体系为主体、以县域全量化有机废弃物处理为支撑、以特许经营方式支撑产业链全循环利用保障项目收益,实现生态保护与经济社会发展相统一的“阜南模式”正在逐步形成。

人才先行,“三转四像”探索职教新路

职业教育一头连着教育,一头连着产业,是教育事业中与经济社会发展联系最直接、最紧密的部分。一走进阜阳技师学院,记者就看见耸立在校园西边实训楼群上的一行大字“学校像工厂、教室像车间、老师像师傅、学生像徒弟”。

近年来,学院围绕阜阳市委关于职业教育要围绕“地方性、应用型、开放式”办学的要求,探索出了“校长围绕厂长转、专业围绕产业转,教学围绕生产转;学校像工厂、教室像车间、老师像师傅、学生像徒弟”的“三转四像”办学模式,先后与航天科工二院、奇瑞集团等150多家企业开展以生产型实训为主要内容的校企合作,走出了一条具有阜阳特色的高技能人才培养道路。走进学院实操车间,16岁的小朱正在用游标卡尺测量刚制作出来的铝块。小朱告诉记者,他是机电工程系的二年级学生,平时主要跟着高年级的学长学习机床操作,“毕业时学校会帮我们找到与自己技能对口的工作。”

“平时教学就围绕生产开展,学生毕业即成高级工,初次就业率均值在98%以上,在安徽就业率达65%。”阜阳技师学院机械工程系教师徐廉表示,为了让学生了解企业真实生产场景,该校还聘用一些企业专家、能工巧匠和知名大赛教练,让企业深度参与学校的专业建设、课堂教学、实习实训等工作。

“每一行的绝活,都是靠练出来的,千锤百炼出真金。”全国人大代表、阜阳技师学院汽车系副主任贾亮表示,普通教育与职业教育是相互促进、相互补充的,普通教育是向更高一级院校输送人才,而职业教育是使掌握专业技术的学生成为社会建设的“主力军”。

近年来,阜阳聚焦科教兴阜,着力夯实人才支撑。该市新增省级创新平台34家,累计达到254家,引进急需紧缺人才300余人,建成国家和省级博士后工作站35个、技能大师工作室16个。此外,该市2023年政府工作报告指出,下一步将支持阜阳理工学院(筹)、阜阳职业技术学院、阜阳幼儿师专按照地方性、应用型、开放式要求内涵发展,支持阜阳技师学院市场化、专业化、集团化发展,建设职教强市。

新安晚报安徽网大皖新闻记者孙召军摄影报道