发布日期:

匠人姚武:一生只做“良心秤”

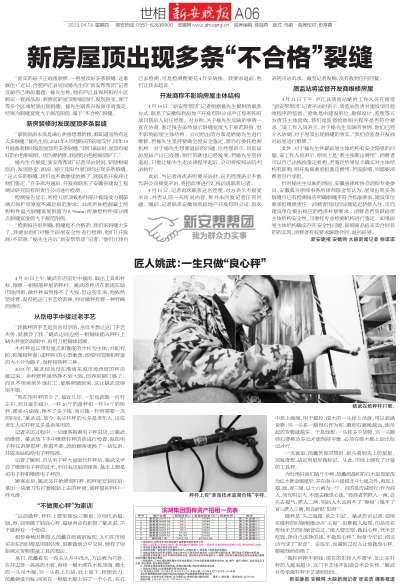

姚武在给秤杆打眼。

秤杆上有“淮南技术监督合格”字样。

4月10日上午,姚武在店里忙中偷闲,取出工具和材料,维修一根脱落秤星的秤杆。姚武的秤店在淮南东城市场西街,做杆秤虽然挣不了大钱,但这些年来,他依然坚持着,没有把这门手艺给丢掉,他对做秤有着一种特殊的情结。

从岳母手中接过老手艺

“我做秤的手艺是向岳母学的,岳母不想让这门手艺失传,就教会了我。”姚武边说边把一根铜线插入秤杆上缺失秤星的洞眼中,再用刀把铜线切断。

木杆秤是以带有星点和锥度的木杆为主体,并配有砣、砣绳和秤盘(或秤钩)的小型衡器,按使用范围和秤量的大小分为戥子、盘秤和钩秤三种。

2016年,姚武把岳母在淮南东城市场西街的秤店接过来。卖秤修秤虽然挣不到大钱,但养家糊口够了,而且不用再到外地打工,能够照顾到家,这让姚武觉得很不错。

“现在用杆秤的少了,最近几年,一年也就做一百杆左右,而且逐年减少,一杆20斤的盘秤和一杆50斤的钩秤,都卖65块钱,挣不了多少钱,而且做一杆秤需要一天的时间。”姚武说,如今,来买杆秤的大多是老年人,这些老年人买杆秤又多是卖菜用的。

记者采访过程中,一位顾客抱着电子秤进店,让姚武给维修。姚武放下手中维修杆秤的活进行检查,发现电子秤仪表屏损坏,称重不准,就给顾客更换了一块仪表,并取来砝码给电子秤校准。

记者了解到,自从电子秤大量取代杆秤后,姚武又学会了维修电子秤的技术,平时来店里的顾客,基本上都是买电子秤和维修电子秤的。

顾客走后,姚武又开始修理杆秤,把秤星安装好后,拿出一块磨刀石打磨刚装上去的秤星,使秤星和秤杆一样光滑。

“不做黑心秤”为家训

“以前做秤,秤杆上要单独设三颗星,分别代表福、禄、寿,如果做了缺良心秤,福禄寿会有折损。”姚武说,关于做秤有一个传说。

相传春秋时期楚人范蠡在经商时发现,人们在市场买卖东西时都是用眼估堆,很难做到公平交易,便有了创制测定货物重量工具的想法。

某日,范蠡看见一农夫从井中汲水,方法极为巧妙,在井边竖一高高的木桩,再将一横木绑在木桩顶端,横木的一头吊木桶,另一头系上石块,此上彼下,轻便省力。范蠡顿受启发,回家在一根细木棍上钻了一个小孔,在孔中系上麻绳,用于提拎,细木的一头拴上吊盘,用以装盛货物,另一头系一鹅卵石作为砣,鹅卵石离绳越远,能吊起的货物就越多。于是他想:一头挂多少货物,另一头鹅卵石要移动多远才能保持平衡,必须在细木棍上刻出标记才行。

一天夜里,范蠡苦思冥想时,抬头看到天上的星星,突发奇想,决定用星形做标记。从此,市场上便有了计量的工具秤。

为杜绝奸商们缺斤少两,范蠡把最初的白木刻黑星改为红木嵌金属星形,并在南斗六星和北斗七星之外,再加上福、禄、寿三星,以十六两为一斤。目的是告诫同行:作为商人,须光明正大,不能去赚黑心钱,“经商者若欺人一两,会失去福气;欺人二两,则后人永远得不了‘俸禄’(做不了官);欺人三两,则会折损‘阳寿’”。

做秤是“失之毫厘,差之千里”。姚武告诉记者,如果在做秤的时候稍微动点“心思”,很难被人发现,但岳母在传他手艺的时候曾说过,“做人要忠厚,做良心秤,凭手艺吃饭,挣自己该挣的钱,不做黑心秤”,他至今牢记,把这话当成了“家训”。这些年,也遇到过有人让他做黑心秤,都被他给拒绝了。

“做杆秤挣不到钱,现在的年轻人不愿学,加上买杆秤的人越来越少,这门手艺也不知道会不会失传。”姚武对传承做杆秤手艺感到担忧。

新安晚报安徽网大皖新闻记者张安浩摄影报道