发布日期:

安徽区域创新能力升至全国第七

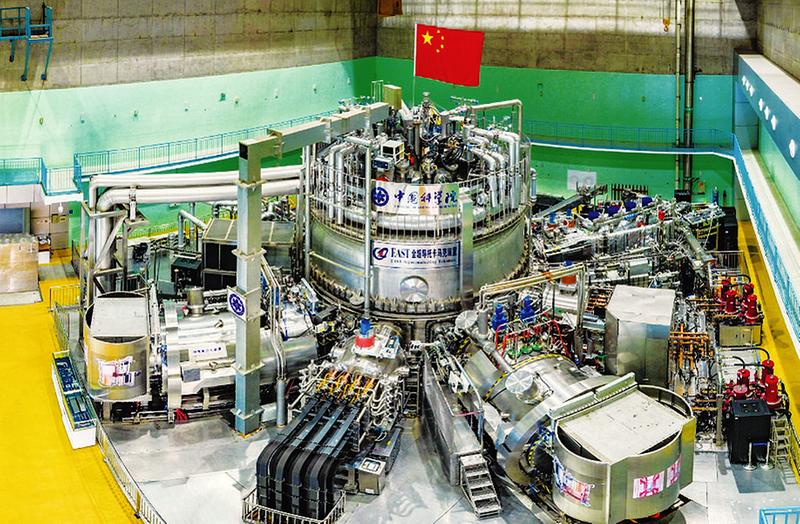

合肥科学岛上的EAST装置(“人造太阳”)。

合肥市民近距离体验量子科技。

本源量子计算机。

安徽创新馆。

近年来,安徽坚持创新驱动发展战略,实施科技创新“栽树工程”,实现了“科教大省”向“科技创新策源地”的跨越式发展。去年底,《中国区域创新能力评价报告2022》在北京正式发布,安徽省区域创新能力跃升至全国第7位,连续11年位居全国第一方阵。

攻关核心科技重大创新成果不断涌现

成果转化的源头是科技创新。

近年来,安徽举全省之力建成以国家实验室、合肥综合性国家科学中心为引领的国家战略科技力量体系,催生出更多“从0到1”原创性成果,量子科技、新能源、新材料等领域科技创新实现并跑领跑。

世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”、首颗量子科学实验卫星“墨子”号、首颗量子微纳卫星“济南一号”等“国之重器”相继问世。“九章”“祖冲之”号系列量子计算原型机研发成功,深空探测实验室也落户安徽。

在合肥综合性国家科学中心,规划建设19.2平方公里世界级大科学装置集中区,形成已建、在建、拟建的“3+4+N”大科学装置集群化发展格局,数量居全国前列。“人造太阳”不断刷新世界纪录,11项重大原创科技成果入选年度中国十大科技进展。

安徽还建成认知智能实验室等“国字号”创新平台216家,省实验室、技术创新中心34家,在全国率先组建4家创新联合体,催生出一批重大创新成果。铁基高温超导体、极端条件下重要压力容器等3项重大成果获国家科学技术奖一等奖,累计106项科技成果获国家科技奖。

同时,安徽构建强链补链延链重大科技攻关体系,突破了一批“卡脖子”关键核心技术。动态存储芯片等重大原创成果竞相涌现;全色激光投影、仿鹅绒结构高保暖材料等成果闪耀北京冬奥会。

加快成果转化勇当产业创新开路先锋

举办中国(安徽)科交会、建设安徽科技大市场、打造“羚羊”工业互联网科产平台……安徽将科技成果转化应用作为科技经济融合的关键环节,推动全省先进制造业增加值迈上万亿元台阶,跻身全国十强。十年来,全省高新技术产业增加值年均增长14.9%,占规上工业增加值45.7%,较2012年提升10.9个百分点。

坚持企业创新主体地位。目前,安徽建有省级以上新型研发机构132家、科技企业孵化器130家、众创空间219家,健全“科技型中小企业-高新技术培育企业-高新技术企业”梯度培育机制,高新技术企业从2012年的1742家增加到2021年的11368家,增长了5.5倍,居全国第8位。

安徽还打造“科大硅谷”“中国声谷”等产业集聚地,集成电路等4领域入选国家战略性新兴产业集群,数量居全国第3位。

深化制度改革持续优化创新创业生态

要促进成果转化,必须深化机制体制改革,营造更好的创业生态。

从合芜蚌示范区政策先行先试,到全国首个省级创新型省份建设促进条例,再到《安徽省深化科技创新体制机制改革加快科技成果转化应用体系建设行动方案》,安徽体制机制创新不断诞生新成果。

安徽完成首轮全创改试验,“编制周转池”“专利权融资”“区域科创板”等13项“安徽经验”在全国推广复制。同时,首创的“人才团队+科技成果+政府参股+股权激励”模式被国务院发文推广。

实施科研项目经费“包干制”试点,最大限度赋予科研人员经费使用自主权。开展职务科技成果所有权或长期使用权试点等,使科研人员创造的价值得到合理回报。

大力推动科技金融融合。建成全国首个覆盖省市县三级的科技融资担保体系。坚持“投早投小投科技”,谋划设立150亿元的基金群,支持高校师生、人才团队和新型研发机构早期科技成果转化,投资损失容忍率最高可达80%。依托省科技成果转化引导基金已累计设立子基金13只、总规模超31亿元。

吸引社会资本壮大风投创投市场主体

为了吸引更多社会资本在安徽投资创业,促进我省创新创业资本蓬勃发展,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,安徽省政府印发了《支持风险投资创业投资高质量发展若干措施》,希望培育更多风投创投市场主体,不断壮大我省风投创投市场主体规模。

安徽推动风投创投机构抢占发展制高点,重点聚焦高科技领域和未来产业、聚焦新兴产业固链强链延链补链、聚焦“四新”经济发展等,提出引导风投创投机构投早投小投科技、助推风投创投机构高质量发展等举措。

风起江淮,科创未来。安徽将继续高举创新大旗,在国家高水平科技自立自强、安徽高质量跨越式发展的新征程中作出新贡献、创造新辉煌。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 项磊