发布日期:

艺术大师们的小时候

徐悲鸿

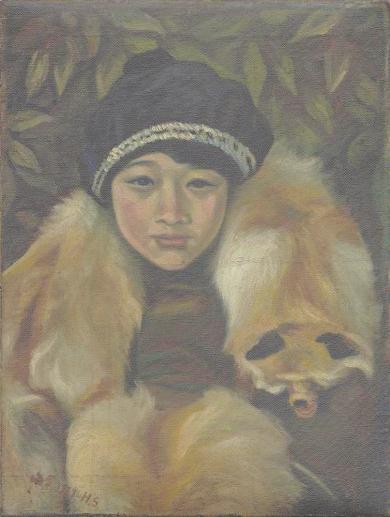

刘海粟

林散之(前排右二)等人在品点画作。

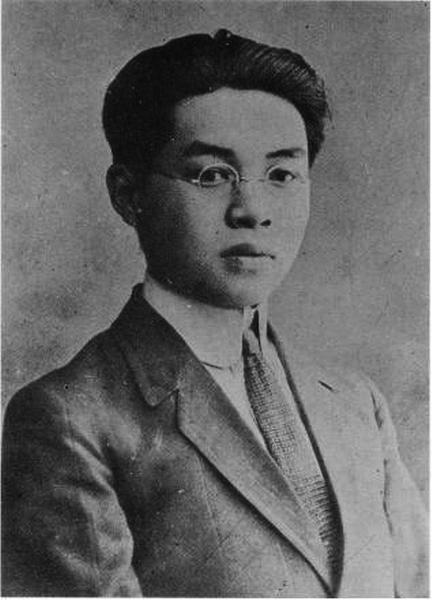

1954年李可染在黄山写生。

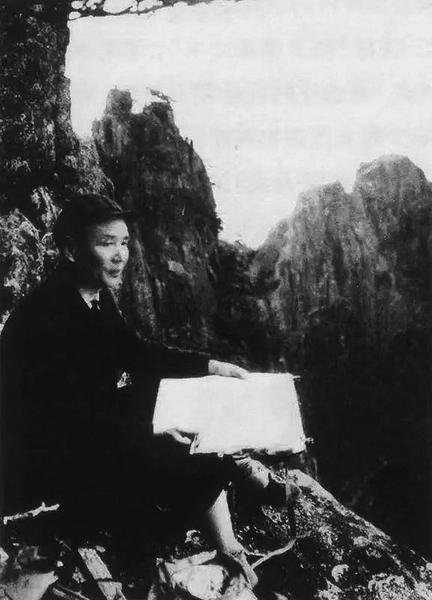

徐悲鸿《九方皋》

刘海粟《戴帽女孩肖像》

林散之《嘉陵江一角》

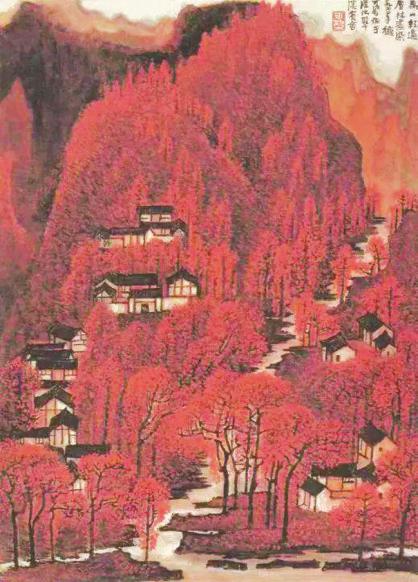

李可染《万山红遍层林尽染》

近日,国家文物局颁布了1911年后已故书画类作品限制出境名家名单。作品一律不准出境者共41人,刘海粟、吴作人、吴湖帆、林散之、徐悲鸿、傅抱石、李可染、谢稚柳、吴冠中、钱松岩等江苏籍画坛巨匠榜上有名。都说,三岁看大,七岁看老。这些艺术巨匠们是否有不一样的童年?近日,记者采访了《江苏历代文化名人传》的研究者们,听听他们讲述画坛巨匠们的年少故事。

徐悲鸿:你还在撒娇,他已靠技艺谋生

“徐悲鸿的童年,是在学习中度过的。”《江苏历代文化名人传·徐悲鸿》的撰写者、南京师范大学美术学院副院长、教授秦华介绍。

1895年,徐悲鸿出生于宜兴,父亲徐达章是当地画家,母亲是位朴实善良的家庭妇女。在“半耕半读半渔樵”的生活中,徐悲鸿度过了他的童年。

1901年,徐悲鸿6岁,开始随父读书习字。他想学画,父亲不许,他便悄悄描画屋畔河边的鸡鸭猫犬,自得其乐。

徐悲鸿9岁时开始和父亲学画画,每天临摹一幅清末最杰出的时事插图画家吴友如的界画或人物画。

在13岁时,徐悲鸿已经靠绘画技艺谋生。“虽然年龄很小,但已经是一个全能型的画家,刻印、写春联……样样都会。”秦华说。

1912年,《时事新报》征稿绘画作品,徐悲鸿的戏剧人物画《时迁偷鸡》获得了二等奖。随后,年轻的徐悲鸿到了上海。

秦华说,生活的磨练,锻炼了技艺,也塑造了他丰富的情感世界。这是徐悲鸿一生取之不尽的艺术源泉。

刘海粟:幼年离经叛道,还不服管教

他是中国新美术运动的拓荒者,现代艺术的奠基人;是杰出的中国画家、油画家、书法家、美术教育家和美术史论家,同时也是古代书画收藏家和诗人。

他就是来自江苏常州的刘海粟。

《江苏历代文化名人传·刘海粟》的撰写者、南京艺术学院副教授陈天白介绍,“刘海粟出生于一个读书人的家庭,他有家学的传统,岁时就开始接受中国传统文化教育,读《三字经》《千字文》、唐诗、宋词、四书五经。”

陈天白用“离经叛道”形容刘海粟的童年,“当时中国私塾式的教育讲究的是死记硬背,刘海粟从小就很不喜欢这种教学方式。他的性格又是那种很活泼、不服管教的,所以他在老师眼里就是一个不守规矩、有点叛逆的孩子。”

同样,在绘画的学习中,刘海粟也表现出了叛逆。“清末的时候,还是传统的教学方法,要按照模板一笔一笔画。刘海粟不喜欢这种教条式的教法,他画画时喜欢随意发挥,所以私塾老师认为他是在乱涂乱画。”

13岁时,刘海粟的母亲去世了,他想要去日本留学,但是遭到父亲的反对。因为他的父亲当时在老家经营了一个钱庄,所以希望刘海粟能继承衣钵去经商。

刘海粟不愿放弃对艺术的追求,到上海入画家周湘主持的背景画传习所学西洋画。自此,刘海粟正式开始接触绘画,这时候他才14岁,在今天看来还是个孩子。

林散之:写得了好字,也练得了武功

1898年,“草圣”林散之出生于南京江浦乌江。

《江苏文库·研究编》收录的《江苏书法史》中介绍,3岁开始,林散之就喜欢案头涂鸦,兴趣与日俱增,岁能对物写生,在玩耍中喜欢塑泥人,展现了极其浓厚的绘画兴趣。林父奇之,便在6岁那年将其送入私塾,时长七年。学孔孟之言,习文,作诗,写生,可以说林散之的启蒙教育相当出色。

少年林散之并不是个安分读书的乖学生,也许是正值淘气的年纪,闹出了不少趣事。他在河边玩耍塑泥人,用邻居家妇人的首饰插在泥人头上;他在老师授课的《辞源》上画了一条逼真的大蜈蚣,把老师吓一跳;他把来访客人骑的骡子尾巴上的毛剪下来做髯口玩。这些游戏让他乐在其中,虽然少不了要挨打、罚跪,但这是他幸福而短暂的童年里最难忘的。

13岁时,父亲林成璋突然离世,这个顽皮的少年仿佛一夜之间长大了。

《江苏历代文化名人传·林散之》的撰写者、南京艺术学院副院长、教授李彤告诉记者,如果放到现在来看,林散之可以说是“德智体”全面发展。原来,林散之的伯父力大如牛,在同治年间被称为“巴图鲁”,耳濡目染之下,林散之除了学习书画,还喜欢上了武术。童年的武术基础,让他后来在游学中遇到劫匪时成功脱身。

李可染:童年能弄墨,灵敏世应稀

“很多人误以为李可染出生于平民家庭,小时候没有接受过完整的传统文化熏陶,其实不然。”江苏省社科院研究员李良是李可染老乡,是《江苏历代文化名人传·李可染》的撰写者,跟踪研究李可染多年。

1907年,李可染出生在徐州的平常之家,本名李永顺。其父亲原本是位渔民,后弃船上岸和弟弟合开了“宴春园”小饭馆。小店有几道拿手菜,所以生意不错。

“李可染兄弟姊妹一共8个,他兄弟排行老二。父母亲很忙,没时间顾得上孩子们,如此之下,李可染的童年很快乐,无忧无虑,不拘束。”“李可染小时候胆子小、性格腼腆而话不多,对艺术有天然的亲近感。当时徐州有一快哉亭,乡贤们经常在那里雅集聚会,李可染经常去快哉亭玩耍,被乡贤们品书论画场景吸引,驻足观看而舍不得走。”

10岁时李可染入学读书,又得拜美术家王琴舫为师,开始走上绘画道路。当时,王琴舫见他聪明好学,赞曰:“孺子可教,素质可染”,此后,“永顺”改为“可染”。

而李可染真正的国画启蒙老师是钱食芝,钱食芝为李可染画了一幅四尺山水,赞他“童年能弄墨,灵敏世应稀”。此后,李可染跟随钱食芝学“四王”山水,打下了国画的传统根基。

现代快报记者 胡玉梅 裴诗语