发布日期:

“离现场近些,再近些”

编者按

今年是抗美援朝战争胜利70周年。在安徽的档案系统,不少红色档案记录了70多年前志愿军战士在前线浴血奋战保家卫国、后方群众全力支援的故事。今天我们选取其中几件珍贵档案,回望那段波澜壮阔的历程。

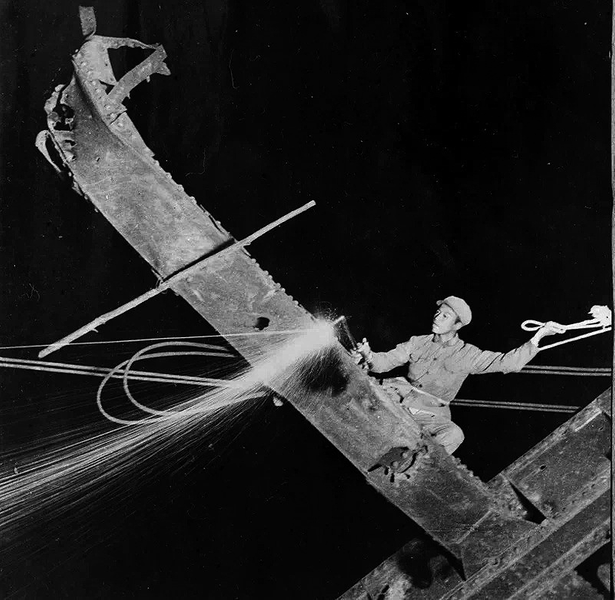

马昭运摄影作品《粉碎敌人的“绞杀战”》

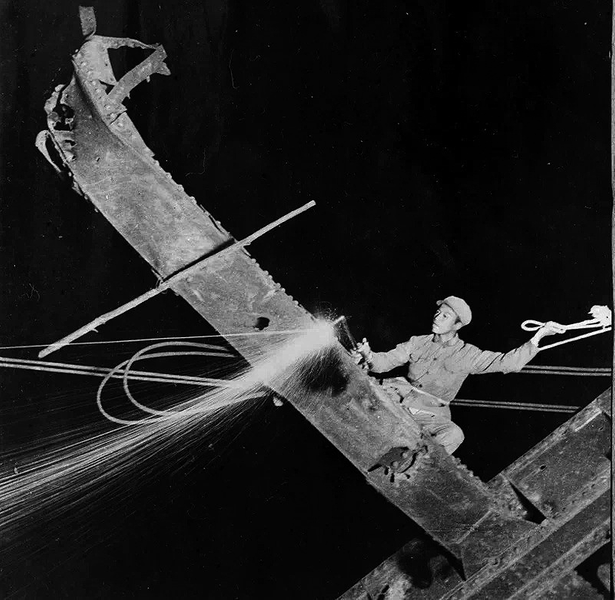

马昭运摄影作品《切除拼梁障碍》

1952年,马昭运在抗美援朝期间立功时留影。

在安徽省档案馆近期征集的档案中,有一批抗美援朝战争期间的战地摄影作品和实物档案令人瞩目。这些红色档案的主人叫马昭运,曾是安徽日报高级记者、首届安徽省摄影家协会主席。70多年前,作为铁道兵入朝作战的马昭运在抗美援朝战场开启了摄影职业生涯,也留下了众多珍贵的瞬间。

在战场开启摄影人生

1925年,马昭运出生在芜湖一个贫困家庭,为了有口饭吃,12岁那年,他到一家小照相馆当学徒。学拍摄技巧、冲洗底片、给照片着色……这些摄影技能的习得,为马昭运今后的人生打下了坚实的基础。

1950年3月,马昭运响应党的号召,参加中国人民解放军,开始了军旅生涯。在铁道兵团第三支队教导队学习了三个月后,马昭运被分配到支队政治部宣传科担任摄影员。1951年1月,他随志愿军部队入朝,在中国人民志愿军铁道兵第三师政治部宣传科担任摄影员。

马昭运的摄影职业生涯就是从抗美援朝战场上的血与火、生与死的战地摄影开始的。

铁道兵的任务是保卫钢铁运输线畅通无阻。当时,美国侵略者针对铁道运输线大搞所谓的“绞杀战”,马昭运所在的铁道兵部队则要对敌军进行“反破坏”和“反轰炸”。

朝鲜战场的条件艰苦,战士们物资不足,只能把炒面就着雪吃。尽管如此,战士们还是赴汤蹈火、英勇作战,确保一列列火车载着军用物资通过修复的铁路和大桥。

每当看到这些场景,马昭运就下定决心,要用手中的相机把战士们保卫钢铁运输线的感人场景记录下来。

赴朝作战三年,马昭运在极其艰苦的条件下,冒着枪林弹雨,舍生忘死奔波于三千里江山,拍摄了大量反映志愿军铁道兵前后方作战、生活弥足珍贵的历史瞬间,留下了永久的影像见证,这些作品鼓舞了部队士气。

枪林弹雨中找准机会

对摄影记者来说,相机就如同“枪”一般。当时,马昭运只有一台旧的只能拍十一张照片的“超级伊康泰”120折叠式照相机,还有一只镁光粉燃放器和几瓶未合成的镁光粉。

1952年8月,马昭运随部队转移到朝鲜西线。当时,美军倚仗“空中优势”,对铁路运输线上的“185”大桥连续实施七十六昼夜轮番轰炸,企图以此来封锁中朝部队的运输供应。敌人先后对这个目标投下炸弹和定时炸弹七千多枚。但在志愿军铁道兵部队日夜抢修下,跨越大桥的铁路线始终保持畅通。

为了拍下抢修场景,一天,马昭运趁天还没黑,先选好拍摄的位置和角度。因为照相机没有广角镜头,马昭运又在距离大桥50多米远的一个位置确定好拍摄点,以保证能抓取到抢修的大场面。

夜晚抢修时,马昭运把相机用三脚架固定好。但问题出现了,拍摄夜景需要镁光粉打光,但如果使用镁光粉,就会暴露目标,遭到敌机轰炸。好在,部队在附近山上布设了防空监视哨,在确定附近没有敌机活动后,马昭运打开了照相机B门。

为了防止燃烧未尽的镁光粉粒子飘落在镜头拍摄的范围内,使底片感光产生一道道痕迹而影响画面,马昭运当机立断,在照相机后四五米远处燃放了100克左右镁光粉。

光影闪动,画面定格。《粉碎敌人的“绞杀战”》这幅作品诞生了。当时,由于经验不足,马昭运的右脸部和右手被燃烧的镁光粉烧伤。

不顾安危抓拍好镜头

在前线拍照片,和直面敌军一样,同样时刻面临危险,但这丝毫没有阻挡马昭运的创作。

1953年停战前夕,朝鲜大宁江大桥遭到敌机轰炸,受损严重。马昭运所在的部队为了帮助朝鲜人民重建家园,恢复铁路交通运输,停战后又夜以继日投入到大宁江大桥的抢修中。

当时,在连队基层采访的马昭运,在抢修现场看到了英雄模范金成库的操作动作后,深深被打动,他决定拍摄这位英雄。

一天晚上,金成库不顾个人安危,带着瓦斯切割器登上高达数十米、几乎没有立足之地、只剩下残梁的大桥,马昭运也跟着攀了上去。当时,桥下大宁江激流翻滚,金成库用绳子绑住身体,切割大桥破损的钢梁,火花飞溅。马昭运找好地方稳住自己,用三脚架支好照相机,先打开了B门曝光。在金成库将钢梁切断放射出火花四至五秒后,事先安排好的一位战士在相机后两米处燃放镁光粉,马昭运成功拍摄了《切除拼梁障碍》这幅作品。

《粉碎敌人的“绞杀战”》和《切除拼梁障碍》这两件摄影作品是马昭运赴朝时期的代表作。《粉碎敌人的“绞杀战”》发表后,入选全国新闻摄影作品展览,后又在荷兰、比利时、联邦德国等国展出。《切除拼梁障碍》获得了1953年度全军摄影艺术作品一等奖,入选全国摄影艺术作品展览,后被《摄影佳作欣赏》一书收录。

一生扎根新闻摄影事业

在朝鲜期间,马昭运还接受了一项光荣的任务——为师部每一位志愿军战士拍张照片,让祖国亲人看到和了解自己的儿女在朝鲜前线的战斗生活。马昭运跋山涉水,跑遍了各个驻地为战士们拍照。因为是单独执行任务,师政委岳广心还把他缴获的一支美国卡宾枪交给其防身。

1954年元月,马昭运随部队回国,驻扎在陕西省华阴县。经部队领导同意后,他将自己在朝鲜战场拍摄的照片选出一百幅放大十寸,贴在硬纸板上用绳子串起来,下连队巡展二十多天,深受指战员欢迎。

1957年4月,马昭运从部队转业,到安徽日报社工作。他用脚步丈量大地,用镜头记录变迁。他曾说:“新闻摄影采访就应该像当年在朝鲜战场拍摄一样,离现场近些再近些,离人物近些再近些,这是摄影记者应有的工作状态,只有这样才能拍出接地气、通人情、达民意的走心作品。”

1978年,马昭运当选为首届安徽省摄影家协会主席,成为安徽摄影界的领军人物。从抗美援朝战场到新中国建设,再到改革开放,做了一辈子新闻摄影工作的马昭运,把最美好的年华奉献给了他追求的新闻摄影事业,也用相机真实记录了几十年来社会发展的步伐。

前不久,安徽省档案馆收藏了马昭运摄影作品,以及马昭运获得的抗美援朝纪念章、朝鲜民主主义人民共和国颁发的军功章、铁道兵团的立功证书等红色档案,近期还主持编辑出版了《安徽省档案馆藏马昭运摄影作品选集》。

这些定格的瞬间,也将化为永恒,成为后人心中永远的回忆。

新安晚报安徽网大皖新闻记者陈瑞吴碧琦实习生潘亦欣

今年是抗美援朝战争胜利70周年。在安徽的档案系统,不少红色档案记录了70多年前志愿军战士在前线浴血奋战保家卫国、后方群众全力支援的故事。今天我们选取其中几件珍贵档案,回望那段波澜壮阔的历程。

马昭运摄影作品《粉碎敌人的“绞杀战”》

马昭运摄影作品《切除拼梁障碍》

1952年,马昭运在抗美援朝期间立功时留影。

在安徽省档案馆近期征集的档案中,有一批抗美援朝战争期间的战地摄影作品和实物档案令人瞩目。这些红色档案的主人叫马昭运,曾是安徽日报高级记者、首届安徽省摄影家协会主席。70多年前,作为铁道兵入朝作战的马昭运在抗美援朝战场开启了摄影职业生涯,也留下了众多珍贵的瞬间。

在战场开启摄影人生

1925年,马昭运出生在芜湖一个贫困家庭,为了有口饭吃,12岁那年,他到一家小照相馆当学徒。学拍摄技巧、冲洗底片、给照片着色……这些摄影技能的习得,为马昭运今后的人生打下了坚实的基础。

1950年3月,马昭运响应党的号召,参加中国人民解放军,开始了军旅生涯。在铁道兵团第三支队教导队学习了三个月后,马昭运被分配到支队政治部宣传科担任摄影员。1951年1月,他随志愿军部队入朝,在中国人民志愿军铁道兵第三师政治部宣传科担任摄影员。

马昭运的摄影职业生涯就是从抗美援朝战场上的血与火、生与死的战地摄影开始的。

铁道兵的任务是保卫钢铁运输线畅通无阻。当时,美国侵略者针对铁道运输线大搞所谓的“绞杀战”,马昭运所在的铁道兵部队则要对敌军进行“反破坏”和“反轰炸”。

朝鲜战场的条件艰苦,战士们物资不足,只能把炒面就着雪吃。尽管如此,战士们还是赴汤蹈火、英勇作战,确保一列列火车载着军用物资通过修复的铁路和大桥。

每当看到这些场景,马昭运就下定决心,要用手中的相机把战士们保卫钢铁运输线的感人场景记录下来。

赴朝作战三年,马昭运在极其艰苦的条件下,冒着枪林弹雨,舍生忘死奔波于三千里江山,拍摄了大量反映志愿军铁道兵前后方作战、生活弥足珍贵的历史瞬间,留下了永久的影像见证,这些作品鼓舞了部队士气。

枪林弹雨中找准机会

对摄影记者来说,相机就如同“枪”一般。当时,马昭运只有一台旧的只能拍十一张照片的“超级伊康泰”120折叠式照相机,还有一只镁光粉燃放器和几瓶未合成的镁光粉。

1952年8月,马昭运随部队转移到朝鲜西线。当时,美军倚仗“空中优势”,对铁路运输线上的“185”大桥连续实施七十六昼夜轮番轰炸,企图以此来封锁中朝部队的运输供应。敌人先后对这个目标投下炸弹和定时炸弹七千多枚。但在志愿军铁道兵部队日夜抢修下,跨越大桥的铁路线始终保持畅通。

为了拍下抢修场景,一天,马昭运趁天还没黑,先选好拍摄的位置和角度。因为照相机没有广角镜头,马昭运又在距离大桥50多米远的一个位置确定好拍摄点,以保证能抓取到抢修的大场面。

夜晚抢修时,马昭运把相机用三脚架固定好。但问题出现了,拍摄夜景需要镁光粉打光,但如果使用镁光粉,就会暴露目标,遭到敌机轰炸。好在,部队在附近山上布设了防空监视哨,在确定附近没有敌机活动后,马昭运打开了照相机B门。

为了防止燃烧未尽的镁光粉粒子飘落在镜头拍摄的范围内,使底片感光产生一道道痕迹而影响画面,马昭运当机立断,在照相机后四五米远处燃放了100克左右镁光粉。

光影闪动,画面定格。《粉碎敌人的“绞杀战”》这幅作品诞生了。当时,由于经验不足,马昭运的右脸部和右手被燃烧的镁光粉烧伤。

不顾安危抓拍好镜头

在前线拍照片,和直面敌军一样,同样时刻面临危险,但这丝毫没有阻挡马昭运的创作。

1953年停战前夕,朝鲜大宁江大桥遭到敌机轰炸,受损严重。马昭运所在的部队为了帮助朝鲜人民重建家园,恢复铁路交通运输,停战后又夜以继日投入到大宁江大桥的抢修中。

当时,在连队基层采访的马昭运,在抢修现场看到了英雄模范金成库的操作动作后,深深被打动,他决定拍摄这位英雄。

一天晚上,金成库不顾个人安危,带着瓦斯切割器登上高达数十米、几乎没有立足之地、只剩下残梁的大桥,马昭运也跟着攀了上去。当时,桥下大宁江激流翻滚,金成库用绳子绑住身体,切割大桥破损的钢梁,火花飞溅。马昭运找好地方稳住自己,用三脚架支好照相机,先打开了B门曝光。在金成库将钢梁切断放射出火花四至五秒后,事先安排好的一位战士在相机后两米处燃放镁光粉,马昭运成功拍摄了《切除拼梁障碍》这幅作品。

《粉碎敌人的“绞杀战”》和《切除拼梁障碍》这两件摄影作品是马昭运赴朝时期的代表作。《粉碎敌人的“绞杀战”》发表后,入选全国新闻摄影作品展览,后又在荷兰、比利时、联邦德国等国展出。《切除拼梁障碍》获得了1953年度全军摄影艺术作品一等奖,入选全国摄影艺术作品展览,后被《摄影佳作欣赏》一书收录。

一生扎根新闻摄影事业

在朝鲜期间,马昭运还接受了一项光荣的任务——为师部每一位志愿军战士拍张照片,让祖国亲人看到和了解自己的儿女在朝鲜前线的战斗生活。马昭运跋山涉水,跑遍了各个驻地为战士们拍照。因为是单独执行任务,师政委岳广心还把他缴获的一支美国卡宾枪交给其防身。

1954年元月,马昭运随部队回国,驻扎在陕西省华阴县。经部队领导同意后,他将自己在朝鲜战场拍摄的照片选出一百幅放大十寸,贴在硬纸板上用绳子串起来,下连队巡展二十多天,深受指战员欢迎。

1957年4月,马昭运从部队转业,到安徽日报社工作。他用脚步丈量大地,用镜头记录变迁。他曾说:“新闻摄影采访就应该像当年在朝鲜战场拍摄一样,离现场近些再近些,离人物近些再近些,这是摄影记者应有的工作状态,只有这样才能拍出接地气、通人情、达民意的走心作品。”

1978年,马昭运当选为首届安徽省摄影家协会主席,成为安徽摄影界的领军人物。从抗美援朝战场到新中国建设,再到改革开放,做了一辈子新闻摄影工作的马昭运,把最美好的年华奉献给了他追求的新闻摄影事业,也用相机真实记录了几十年来社会发展的步伐。

前不久,安徽省档案馆收藏了马昭运摄影作品,以及马昭运获得的抗美援朝纪念章、朝鲜民主主义人民共和国颁发的军功章、铁道兵团的立功证书等红色档案,近期还主持编辑出版了《安徽省档案馆藏马昭运摄影作品选集》。

这些定格的瞬间,也将化为永恒,成为后人心中永远的回忆。

新安晚报安徽网大皖新闻记者陈瑞吴碧琦实习生潘亦欣