发布日期:

我省制定消除血吸虫病分段时间表

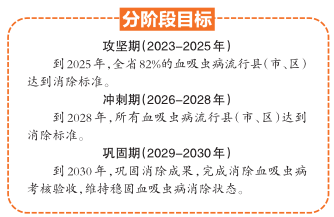

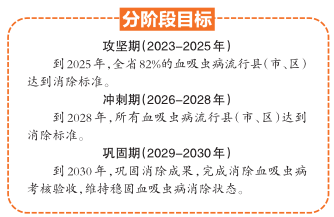

血吸虫病是一种严重危害人民群众身体健康、制约经济社会发展的重大传染病。日前,省卫健委、省教育厅等多部门联合印发了《安徽省加快实现消除血吸虫病目标实施方案(2023-2030年)》,总目标是实现全省所有血吸虫病流行县(市、区)达到消除标准,建立健全敏感、有效的血吸虫病监测体系,持续稳固血吸虫病消除状态。我省将实施以传染源控制为主、强化重点环境钉螺控制的综合防治策略。建设血吸虫病智慧化多点触发监测预警系统,综合分析研判传播风险。根据目标,到2025年,全省82%的血吸虫病流行县(市、区)达到消除标准。

关键词:现状

28个流行县(市、区)尚未达到消除标准

血吸虫病俗称大肚子病,是严重危害健康的寄生虫病,每年4月至10月多发。人体通过接触含有血吸虫尾蚴的疫水而感染该病,钉螺是该病唯一的中间宿主。

安徽曾是我国血吸虫病危害最严重的省份之一,主要流行于长江两岸、皖南山区以及高邮湖畔的9个市50个县(市、区)。截至2022年底,全省所有流行县(市、区)达到血吸虫病传播阻断及以上标准,44%的流行县(市、区)达到了消除标准,正向着实现《“健康中国2030”规划纲要》提出的“全国所有流行县达到消除血吸虫病标准”目标逐步推进。

然而,我省当前血防工作仍面临诸多挑战,28个流行县(市、区)、224个乡(镇、街道)、1517个流行村/居委会尚未达到消除标准;部分流行区牛、羊等家畜传染源控制还不够彻底,淘汰后复养的现象依然存在,封洲禁牧等传染源控制难度大,同时部分地区野生动物作为传染源的作用逐步凸显,综合防控措施稍有松懈,疫情便会卷土重来。目前,全省尚存钉螺面积2.66亿平方米,药物灭螺措施与生态保护、水产养殖业的发展存在矛盾;一些地方重视程度弱化、疏于防范、淡化管理,防治工作出现不同程度的滑坡迹象,防治成果还比较脆弱。

关键词:防治

持续开展人群血吸虫病筛查、治疗

当前和今后一段时期是实现消除血吸虫病战略目标的关键时期,我省将实施以传染源控制为主、强化重点环境钉螺控制的综合防治策略,因地制宜、分类施策、精准防治。

据悉,在未达到消除目标地区,我省将强化人群查治和病例管理,持续开展人群血吸虫病筛查、治疗,对晚期血吸虫病病人进行救治。强化传染源管理,持续推进重点地区淘汰牛羊、牛羊标准化规模养殖、有螺地带禁牧、家畜圈养、家畜查治等措施。强化钉螺控制,有效压缩全省内陆环境钉螺面积,降低钉螺密度,消除血吸虫病传播风险环境。在引江济淮沿线等潜在传播风险地区,开展钉螺输入或扩散、病例和病畜输入等血吸虫病传播风险因素监测及排查,提升风险防范能力水平。

将大力推行有螺环境禁牧

我省将实施传染源控制行动,开展人群血吸虫病筛查,重点加强野外作业人员、水上作业人员、休闲垂钓人员等高危人群的筛查,及时规范治疗血吸虫病病人。到2028年人群血检阳性者粪检受检率达到95%及以上,到2030年持续改善。同时,我省将加强家畜传染源管理,开展牛、羊等家畜的血吸虫病筛查,重点强化有螺环境散养家畜的筛查工作,及时规范治疗或处置患病家畜。

我省还将大力推行有螺环境禁牧。推进农业产业结构调整,发展替代养殖,重点地区淘汰牛羊,减少患病家畜粪便污染环境。到2028年重点有螺环境禁牧率达到100%,到2030年持续维持。

同时,我省还将实施综合控制钉螺行动。开展钉螺孳生环境调查,掌握钉螺分布现状和动态。确定重点有螺地带和高危环境,进一步强化灭螺,及时实施药物喷洒、浸杀、泥敷、地膜覆盖等灭螺措施。

建设血吸虫病多点触发监测预警系统

值得关注的是,我省将实施监测预警响应行动,开展人群、家畜血吸虫病疫情监测及螺情监测,及时掌握疫情动态和流行因素的变化情况。强化医疗机构对血吸虫病的诊疗意识和能力,落实首诊医生负责制,提高病人的检出率。

此外,我省还将开展野生动物传染源监测。

在风险评估与处置方面,我省将建设血吸虫病智慧化多点触发监测预警系统,综合分析研判传播风险,加强洪灾、干旱、地震等不可控自然灾害对血吸虫病传播影响的风险评估,根据风险等级启动预警响应机制,实施综合处置措施并进行处置效果评估。

新安晚报安徽网大皖新闻记者叶晓

关键词:现状

28个流行县(市、区)尚未达到消除标准

血吸虫病俗称大肚子病,是严重危害健康的寄生虫病,每年4月至10月多发。人体通过接触含有血吸虫尾蚴的疫水而感染该病,钉螺是该病唯一的中间宿主。

安徽曾是我国血吸虫病危害最严重的省份之一,主要流行于长江两岸、皖南山区以及高邮湖畔的9个市50个县(市、区)。截至2022年底,全省所有流行县(市、区)达到血吸虫病传播阻断及以上标准,44%的流行县(市、区)达到了消除标准,正向着实现《“健康中国2030”规划纲要》提出的“全国所有流行县达到消除血吸虫病标准”目标逐步推进。

然而,我省当前血防工作仍面临诸多挑战,28个流行县(市、区)、224个乡(镇、街道)、1517个流行村/居委会尚未达到消除标准;部分流行区牛、羊等家畜传染源控制还不够彻底,淘汰后复养的现象依然存在,封洲禁牧等传染源控制难度大,同时部分地区野生动物作为传染源的作用逐步凸显,综合防控措施稍有松懈,疫情便会卷土重来。目前,全省尚存钉螺面积2.66亿平方米,药物灭螺措施与生态保护、水产养殖业的发展存在矛盾;一些地方重视程度弱化、疏于防范、淡化管理,防治工作出现不同程度的滑坡迹象,防治成果还比较脆弱。

关键词:防治

持续开展人群血吸虫病筛查、治疗

当前和今后一段时期是实现消除血吸虫病战略目标的关键时期,我省将实施以传染源控制为主、强化重点环境钉螺控制的综合防治策略,因地制宜、分类施策、精准防治。

据悉,在未达到消除目标地区,我省将强化人群查治和病例管理,持续开展人群血吸虫病筛查、治疗,对晚期血吸虫病病人进行救治。强化传染源管理,持续推进重点地区淘汰牛羊、牛羊标准化规模养殖、有螺地带禁牧、家畜圈养、家畜查治等措施。强化钉螺控制,有效压缩全省内陆环境钉螺面积,降低钉螺密度,消除血吸虫病传播风险环境。在引江济淮沿线等潜在传播风险地区,开展钉螺输入或扩散、病例和病畜输入等血吸虫病传播风险因素监测及排查,提升风险防范能力水平。

将大力推行有螺环境禁牧

我省将实施传染源控制行动,开展人群血吸虫病筛查,重点加强野外作业人员、水上作业人员、休闲垂钓人员等高危人群的筛查,及时规范治疗血吸虫病病人。到2028年人群血检阳性者粪检受检率达到95%及以上,到2030年持续改善。同时,我省将加强家畜传染源管理,开展牛、羊等家畜的血吸虫病筛查,重点强化有螺环境散养家畜的筛查工作,及时规范治疗或处置患病家畜。

我省还将大力推行有螺环境禁牧。推进农业产业结构调整,发展替代养殖,重点地区淘汰牛羊,减少患病家畜粪便污染环境。到2028年重点有螺环境禁牧率达到100%,到2030年持续维持。

同时,我省还将实施综合控制钉螺行动。开展钉螺孳生环境调查,掌握钉螺分布现状和动态。确定重点有螺地带和高危环境,进一步强化灭螺,及时实施药物喷洒、浸杀、泥敷、地膜覆盖等灭螺措施。

建设血吸虫病多点触发监测预警系统

值得关注的是,我省将实施监测预警响应行动,开展人群、家畜血吸虫病疫情监测及螺情监测,及时掌握疫情动态和流行因素的变化情况。强化医疗机构对血吸虫病的诊疗意识和能力,落实首诊医生负责制,提高病人的检出率。

此外,我省还将开展野生动物传染源监测。

在风险评估与处置方面,我省将建设血吸虫病智慧化多点触发监测预警系统,综合分析研判传播风险,加强洪灾、干旱、地震等不可控自然灾害对血吸虫病传播影响的风险评估,根据风险等级启动预警响应机制,实施综合处置措施并进行处置效果评估。

新安晚报安徽网大皖新闻记者叶晓