发布日期:

桐城中学直接与“天宫”对话

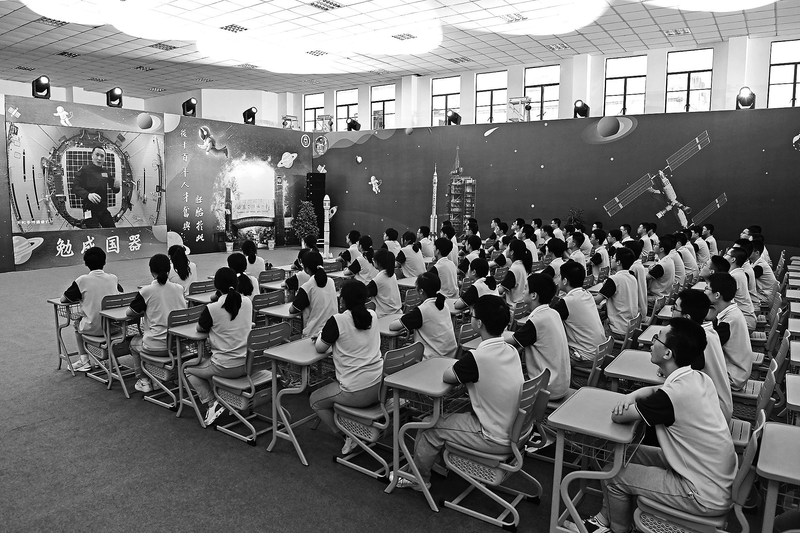

同学们在认真听“太空老师”授课。徐旻昊/摄

“星空浩瀚无比,探索永无止境”。“天宫课堂”第四课9月21日15时45分开课,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮面向全国青少年进行太空科普授课。中央广播电视总台面向全球现场直播,并连线北京、延安、桐城、额济纳旗、宁波各个会场,询问孩子们对天宫授课还有哪些期待,并全面展示天宫授课的直播环节。桐城中学作为地面课堂之一,与“天宫”对话。

太空授课承载科普教育职能

据了解,本次太空授课活动继续采取天地互动方式进行。3名航天员将在轨展示介绍中国空间站梦天实验舱工作生活场景,演示球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验,并与地面课堂进行互动交流。

空间站作为国家太空实验室,承载着重要的科普教育职能。神舟十三号、神舟十四号乘组先后3次面向广大青少年开展“天宫课堂”太空授课活动,社会反响热烈,为我国科普教育工作作出重要贡献。

在前期开展的授课内容征集活动中,社会各界特别是广大青少年通过新闻媒体、“学习强国”平台和载人航天工程官网踊跃建言献策,其中部分精彩创意设计将在此次授课及后续活动中陆续呈现。

神舟十六号航天员诚邀广大青少年在地面同步尝试开展相关实验,从天地实验差异中感知宇宙奥秘、体验探索乐趣。

88名学子与“太空老师”互动

21日下午,作为全国五个地面课堂之一,桐城中学88名高二学子与“太空老师”交流对话。

桐城中学将地面课堂设置在该校科技艺术馆内,并对场馆进行视觉设计和精心布置。现场布置以蓝色基调为主,课堂内统一摆放好蓝色桌椅,并融入了桐城本地和桐城中学的地域文化特色。

其中,背景设置加入了桐城文庙图片,正前方背景墙上印有吴汝纶先生“后十百年人才奋兴胚胎于此,合东西国学问精粹陶冶而成”的楹联及“勉成国器”的校训。

高精度时频实验柜部署的是高精度时频系统,能够向地面和空间传递极高精度、极高稳定度的时间频率信号,为我国标准时间和国际原子时精度的提高做出贡献。

天地互动环节中,今年15岁的桐城中学高二(2)班学生姚瑶获得一个向“太空老师”提问的机会。姚瑶问道:“刚才老师介绍了时频实验柜,我想请问一下,它创造的超高精度究竟有多高?有什么具体的用途?”

桂海潮回答:“这个问题提得非常好。刚才我们提到高精度时频系统主要由不同特性的原子钟组成,目前我们地面的原子钟可以做到千万年误差不超过1秒,而我们空间站上的冷原子微波钟目前做到1亿年误差不超过1秒。这种超高精度的时间基准,既可以用于基础物理的研究,比如用在相对论等相关理论高精度检验,也可以提供给太空中的卫星,提高它们的定位精度以及其它性能。”

桐城中学走出多位杰出校友

桐城中学坐落于有“千年文都”之誉的桐城。1902年9月,清代著名教育家、桐城派后期重要作家吴汝纶先生任京师大学堂总教习,受派赴日本考察学制,同年秋归乡省亲,创建桐城学堂。当年冬,桐城学堂正式成立,吴汝纶亲自题写“勉成国器”的校训匾额,并对桐城学堂寄予厚望,写下楹联“后十百年人才奋兴胚胎于此,合东西国学问精粹陶冶而成”。

建校120多年来,桐城中学从在校生112人到3000余人,为国家培养了大批杰出人才,赢得了“人才的摇篮”的美誉。

2022年,桐城中学83届校友发起校训“勉成国器”雕刻版搭载活动。于2022年6月5日上午10:44搭载神舟十四号载人飞船发射升空送往中国空间站。省市重点中学校训进入中国空间站,在我国尚属首次。

桐城中学与中国航天事业渊源颇深。中国工程院副院长、主导中国空间站空地通信系统设计的吴曼青院士,中国航天科技集团一院长征七号运载火箭总设计师程堂明,西昌卫星发射中心副主任毛万标,均毕业于桐城中学。

一大批桐中校友都在中国航天系统各个岗位上默默奉献。航天精神也激励着一代又一代的桐中学子,秉承“勉成国器”之校训,为辉煌而伟大的航天事业不断探索前行。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 蒋六乔