发布日期:

安大团队助力首个茶文化世界遗产诞生

工作团队和地方领导在翁基小展馆合影(右六为左靖)。

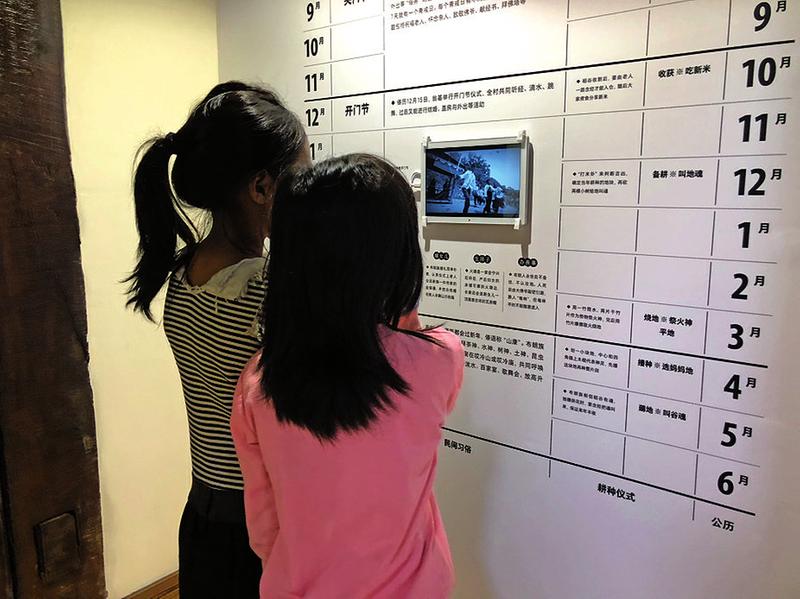

翁基寨小孩在翁基小展馆内观展。

云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇境内的景迈山是中国版图的“极边之地”。2023年9月17日,“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗成功,成为全球首个茶文化世界遗产、我国第57项世界遗产。作为该申遗项目的一个子项目,安徽大学创新发展战略研究院副教授左靖主导的景迈山子项目对景迈山及其范围内多个传统村落进行乡土文化梳理和展陈利用。如今,他编写的《景迈山》一书即将出版,为该项目留下了一份详实的记录。

考察梳理村落文化盘活文旅资源

“2016年下半年,我受景迈山古茶林保护管理局的委托,开始带领团队为景迈山及其范围内多个传统村落进行乡土文化梳理和展陈利用等工作。”近日,左靖告诉新安晚报、安徽网、大皖新闻记者,景迈山有着世界上年代最久、保存最好、面积最大的人工栽培型古茶林,千百年来,傣族、布朗族、哈尼族、佤族和汉族五族居民共居于此。

在左靖最初的构想中,景迈山项目主要以文化梳理为基础,因此,接受委托之后,左靖团队立即对景迈山上的14个村落进行具体的调研和文化梳理,用田野考察的方式对该地区的人文与自然生态、村落布局和居住空间、节庆风俗和日常生活,以及当地的经济生产等进行深入了解。“最终,我们选择了翁基这个村作为起点,开始了一系列实际的地方营造工作。”

翁基古村寨位于惠民镇芒景村,是布朗族的世代聚居地之一。在这里,左靖团队一共改造了四栋房子,其中一栋被命名为“翁基小展馆”,作为展示当地文化和习俗的场地,还有一栋作为乡村工作站,另外两栋被改造成民宿用来接待访客。“我们在传统干栏式建筑的保暖、防水、防鼠、采光、隔音和卫生间的配置等方面进行了一些有益的探索。”左靖说,他们希望在保持当地特色建筑美感的同时,让空间和设备更符合现代人的需要,也希望这些探索能为村民改造房子时提供参考。

经过大约一年时间,2017年10月14日,左靖团队以“今日翁基”为名,在完工后的翁基小展馆展出了第一阶段的工作成果。对于这个展览,村民们的反馈非常积极,还有不少人反复去看。该展览已经成为当地文化旅游资源的新内容,作为一个常设的文化展览延续至今。

此外,安徽大学农村改革与经济社会发展研究院在张德元教授的带领下,对景迈山的集体经济进行了深入研究,并提出了升级转型的建议。2021年8月,在左靖团队的努力下,景迈山上传统风貌保存最为完好的翁基、糯岗、芒景和景迈的四个村寨的展陈工作全部完成。

七年磨一剑《景迈山》即将出版

“今日翁基”之后,左靖团队的驻地工作依然在进行,他们将有关景迈山的物质和非物质文化,以及团队工作的成果介绍给外面的世界,特别是城市文化圈,以增强城市与乡村之间的联系与互动,促进艺术参与乡村建设、地方营造的交流和讨论。

此后,景迈山项目先后参与了在深圳华·美术馆举办的“另一种设计”展览和在北京中华世纪坛展览馆举办的“中国艺术乡建展”等。在“另一种设计”展览中,以绘本、摄影、视频、图解等视觉形式向城市观众全方位呈现景迈山区的风物、历史、艺术与乡建成果,可以说是“今日翁基”的升级版,同时还增加了针对城市观众的特别单元。

“2019年10月,随着‘茶文化景观保护研究和可持续发展国际研讨会’的举办,我们在景迈山项目近三年的工作成果得以再次集结。”左靖回忆说,他们又回到景迈山的所在地——澜沧县惠民镇,以主题展览的形式做了整体性的回顾。

“景迈山就像一棵古茶树,既有自己的独特历史,又在当下迸发出蓬勃的生命力。”左靖告诉记者,对于景迈山项目来说,要寻找一种可持续的保护与发展的模式,并吸引村民参与,最后达到他们对项目的自主运营,这才是团队进行艺术乡建的最终目的。

在左靖看来,作为一个“地方”,景迈山上不同于内地的建筑、风俗和宗教等少数民族文化,能激发起人们的诸多想象。近年来,他将景迈山这一持续了七年的项目资料编写成《景迈山》一书并即将出版,书中回顾了景迈山项目得以开展的契机、遵循的原则和方法等,为该项目留下了一份详实的记录。“该书出版后,意味着我们圆满完成了此次委托,今后,我们也会持续跟进这一项目。”新安晚报安徽网大皖新闻记者姚一鸣