发布日期:

未来村庄“长”啥样?

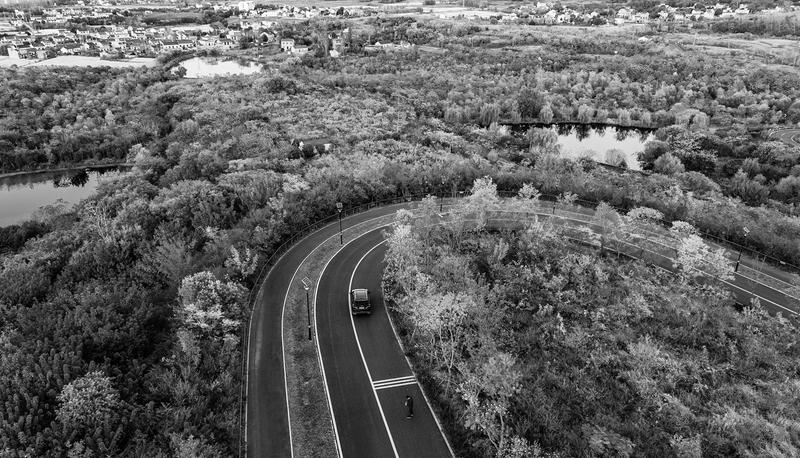

肥东县包公镇岘山风景区,盘山路和村庄、田园勾勒出一幅乡村美景图画。(资料图片)

布局公交场站和停车场地,依据社区生活圈配置公共服务设施;注重保护圩田文化等,打造合肥“郊野大地田园景观”;充分利用闲置土地,不占少占耕地……11月12日,新安晚报、安徽网、大皖新闻记者了解到,合肥市自然资源和规划局修订的《合肥市村庄规划编制技术导则(2023年修订版)》(以下简称《导则》)正式向社会公开征求意见。

因地制宜布局公交场站等

记者了解到,市自然资源和规划局2021年组织制定了《合肥市村庄规划编制技术导则(试行)》。经过两年试行,结合最新的政策文件及规范标准和工作实践,该局对《导则》进行修订,形成《合肥市村庄规划编制技术导则(2023年修订版)》(征求意见稿)。

根据《导则》,合肥的行政村将分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类和其他类。居民点分为提升型、稳定型、收缩型和撤并型。在产业空间布局上,以稳固农业生产功能、凸显生态功能、创新服务功能,激活乡村地区经济活力为目标,合理布局乡村单元产业空间布局,引导产业发展。

同时,《导则》明确,依据社区生活圈配置公共服务设施。其中,公共服务设施应保障民生,节约集约土地,按照乡村生活圈理念,结合村民生产生活方式合理配置;乡镇道路交通布局安排应充分衔接过境公路、铁路和乡道,因地制宜布局公交场站和停车场地;统筹布局给水、排水、供电(充电)、通信、燃气、环卫、综合防灾等各类设施。

打造郊野大地田园景观

乡村风貌如何建设,一直是村民关注的话题。记者注意到,《导则》指出,乡村风貌打造应体现乡土特色、时代特征和工匠精神,遵循多样性、本土化、经济性的原则,结合“环湖、近城、岭上、岗中”的空间特征和文化资源,加强乡村单元整体风貌指引。根据乡村单元自然环境、历史文化、民俗民风的特点,实现“绘田成景、理水成网、织路为纲、化林成韵、村景相依、以文塑脉”的合肥郊野大地田园景观。

其中,“环湖”风貌应充分保护利用自然水体,结合水系组织空间序列景观,注重保护圩堤、圩埂,择高而居的圩田文化。新建建筑应延续水系分布,结合自然水系退让足够的生态空间,形成错落有致,丰富多彩的田、水、村风貌。“近城”风貌应保护村庄周边自然生态景观,注重保持乡村本土特色,防止乡村风貌城镇化,做好过渡,慎重砍树、填塘、围湖造景等。

“岭上”风貌应充分利用好自然地形,注重保护村庄内的池塘、沟渠、田埂微地形等要素。新建建筑延续原有肌理,整体上呈团状或带状布局,利用地形高差变化,丰富村庄空间层次,不宜采用散点状平面形态。“岗中”风貌充分利用地形地貌,注重保护村庄内的山体、水系、林地等自然要素。新建建筑和场地布置应随坡就势,顺应整体肌理自然生长,整体上呈条带状布局,高低错落有致,营造丰富的岗中风貌。

谋划乡村生态修复项目

此外,记者注意到,《导则》提出,优化农用地和生态用地。结合宜耕后备资源,引导耕地集中连片,明确旱改水,耕地质量提升的区域,统筹安排设施农业用地,引导设施农业充分利用荒山荒坡、滩涂等未利用地和低效闲置的土地,尽量不占或少占耕地。摸清河、渠、沟、坑塘等现状情况,将水系彼此相连、相互贯通,形成布局合理、连通有序、引排得当的水网体系。梳理现有林地和主要道路、水系两侧林带,优化林地空间布局,形成点线面结合的林网系统。

在国土综合整治与生态修复方面,重点围绕耕地、园地和拟整治、搬迁居民点,统筹确定农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复等项目范围,提出整治措施和实施方案指引。修复乡村自然景观,优化调整水系、林网、绿道等生态空间布局,谋划乡村生态修复项目。主要包括:小流域综合治理、矿山地质环境治理、毁损林地修复、污染土地和水体恢复治理、沙化及水土流失治理等工程。健全村庄应急管理体系,合理布局应急避难场所和防汛、消防等救灾设施场所用地,充分考虑平急结合设施,提高村庄安全韧性,畅通安全通道。

农林牧副渔、文化旅游、健康养老等产业集中区域应重点明确产业功能分区、产业以及配套设施用地布局和规模。其中,农林牧副渔应统筹考虑区域内主干渠、排水沟道和农用桥、涵、闸、泵站等水工建筑物布局。文化旅游、健康养老应统筹考虑停车场、驿站、绿道、服务中心等布局。

新安晚报安徽网大皖新闻记者徐琪琪