发布日期:

心怀国之大者 重振学风之林

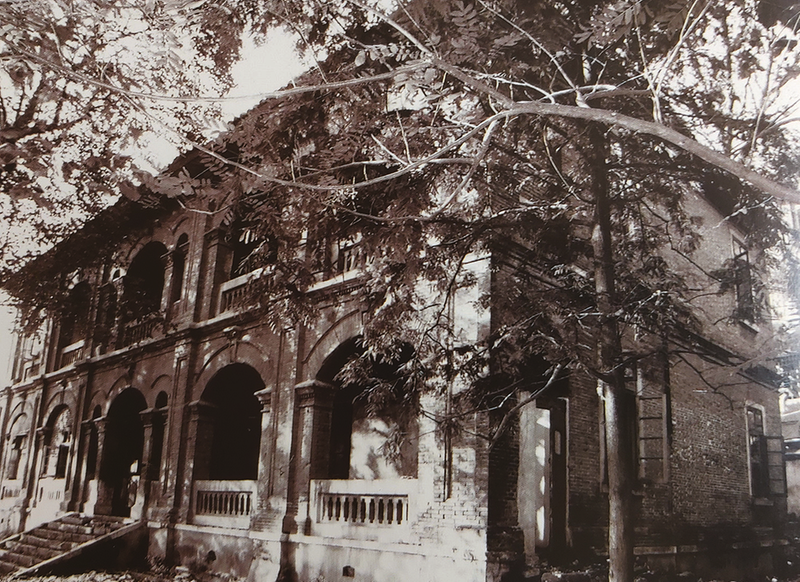

安徽省立图书馆旧址

陈东原先生肖像

他深耕教育领域,留下了多本学术著作;他探路安徽图书馆发展,为安徽文献整理指明方向;他创办《学风》杂志,启迪民智,提振学风……他是陈东原,中国教育史学家,曾任安徽省立图书馆(安徽省图书馆前身)馆长,为安徽图书馆事业发展做出杰出贡献。2023年是安徽省图书馆建馆110周年。抚今追昔,莫忘来时路,让我们一同触摸属于馆刊《学风》和它的创办者陈东原的那段光辉岁月。

接任馆长 积极拓展馆务

陈东原1902年出生于安徽合肥,先后在芜湖、合肥等地读书。1922年,以上海考区第一名的成绩考入北京大学。1930年2月至1934年10月任安徽省立图书馆馆长,创办《学风》杂志。

彼时,安徽省立图书馆还在安庆,从1913年建馆,到陈东原任职前,由于政局紊乱和经费短绌的影响,一度处于旧式藏书楼的状态;馆址也一再变迁,从文昌宫到高等学堂旧址,再到鹭鸶桥农工学堂西边,最后迁至旧藩署才算安稳。在这十八年里,安徽省立图书馆共换了十二位馆长,政府拨付的每月经费也只是维持在几十元到数百元之间,即便有好的想法也难以付诸实践。

陈东原就任馆长后,开始修建馆舍、拓展馆务,通过征集省内文化典籍和历史民俗资料,成立安徽省图书馆协会,组织各种读书会,出版馆刊《学风》等各项积极举措提倡学术研究,培养良好学风。

藏书是为了供读者充分利用,必须大量添置。为此,陈东原在统计了既有书籍后,制定了新的购书标准和计划——新杂志希望其全,新书求其一出即有,线装书逐渐添置,本省文献求其充实,国内著名机关出版物力求备齐,添置外国书及杂志。

经过数年的购置,加上旧有图书及杂志报章,总量达到十万册,与陈东原刚接任馆长时相比,藏书增长一倍有余。

一系列的改变,也使安徽省立图书馆开始“由旧式藏书楼进而臻于海内新式图书馆之林”,并跻身近代图书馆的先进行列。

创办《学风》勇担民族使命

在馆5年间,陈东原十分重视发展图书馆的社会教育职能。在其看来,图书馆“更重要的目的,则在提倡读书,发扬文化,促进民智,培养民德,而造成一种坚实朴茂、振作有为的风气”。

对学风的重视,在陈东原任职期间可以说体现得淋漓尽致,而当时的社会环境对陈东原有着很大影响。

1929年9月,在刚刚完成北京大学教育系的学习后,陈东原被任命为安徽省教育厅督学。然而短短几个月,他耳闻目睹了地方教育腐败,愤而辞职。

在中华民族困苦中求生存的艰难时刻,1930年12月,陈东原以拓展馆务为契机,创办《学风》,也是希望通过对古代文献的整理,培养强烈的民族自尊意识,提振学风,以达到复兴民族的目的。在为《学风》特地撰写的发刊词《图书馆与学风》一文中,他这样写道:“图书馆的真正效用,并不是要养成几个书呆子,也不仅是要有人能利用他作一点‘纸上谈兵’的研究,而是要使人感觉生活有实质,在行为上发生变化,养成一种向上进取的良好风气的。”

陈东原的良苦用心,在《学风》杂志封面的办刊宗旨中亦能读出一二:“提倡学术、介绍书报、增进阅读兴趣、促成良好学风”。

在《学风》发行四卷之后,陈东原又通过《谈学风》一文重申其办刊理念:“你看,不学无术,岂非现在社会之大病?……欲救此病,惟有提倡养成学术习惯之风气,以期生活有实质,意志能向上,习惯能改良,社会得进步。这岂不较以学派为代表的狭义学风,更有价值?”

坚守初心 掀起学术浪潮

《学风》的出现,在当时可谓一声“惊雷”。其所坚持的“整理中国文化,阐发安徽文献,培养民族意识,倡导良好学风”的初心,也让更多优秀文化内涵被挖掘和展示。

其编辑者主张,整理中国文化要持客观态度,实事求是对待文化遗产。在整理文化遗产时,侧重于对安徽文化的阐发。因此,读者们看到了各县风土志、各县著述人物考、安徽古代书院教育等专题连载,还有大量论述中国文化,研究古代作家、作品及文学史等多方面的单篇文章,蔚为大观。

《学风》对选稿十分严格,其标准放在今日也没有“过时”——不无病呻吟,不为出刊而出刊,不收敷衍塞责、徒充篇幅的文字。正因为杂志提倡学术研究,鼓励著述,所刊发的都是高质量的稿件,因此吸引了许多学术大咖慕名打卡。

如《学风》第三卷第三期刊登的中国现代著名历史学家、古文字学家徐中舒所撰《当涂出土晋代遗物考》一文,以丰富的史学、考古学、音韵文字学知识,对存放于安徽省立图书馆的这批古代遗物进行了详细的考证,旁征博引,洋洋3万字。词学家宛敏灏从1934年春到1937年6月在《学风》连载发表了22万字,其中《二晏及其词》和《安徽两宋词人》系列文章兼考据、整理、评论数者之长。

为《学风》杂志撰稿的姚永朴、罗根泽、李大防、宛敏灏、张振佩、王璠、刘叔雅、孙传瑗、李则纲、李相珏、刘真、毛汶、徐恒之、龙笑云等人当年都是省立安徽大学的师生,他们共同见证了一场学术刊物与学术撰稿人日久弥坚的双相奔赴。

倾其所学 为安徽文献留名

《学风》一出,在当时影响十分之大。这本刊物第一卷12期,第二卷至第六卷每卷10期,第七卷5期,最后一期发行于1937年6月20日,“七七”事变爆发后停刊,共计出版67期,前七期发行量1000册,此后持续增长,到1935年第五卷时已增至2500册。

在二十世纪三十年代以后的岁月里,《学风》仍旧以它在阐发中国文化、培养民族意识方面所做出的积极努力为世人铭记。作为馆长的陈东原,也在《学风》上刊登了51篇文章,内容涉及教育史、教育时事评论、图书馆业务、书评及海外文章译作等。

实际上,在担任安徽省立图书馆馆长之前,陈东原在教育领域就已经有所建树,并逐渐形成了自己的学术思想。大学求学期间,陈东原思想上深受《新青年》杂志影响,崇敬陈独秀;在学术上则推崇胡适的实证主义。

1921年,在蔡晓舟的主持下,安徽省教育厅举办暑期讲演会,受邀名人有胡适、陶行知、王抚五,陈东原担任此次学术讲演会的笔录员。1922年陈东原进入北京大学读书,有了与胡适进行更深学术交往的机会,此后两人还常有书信往来。

胡适《复陈东原书》是胡适和陈东原之间往来书信唯一存留于世的。这封复信写于1930年4月23日,因刊登在安徽省立图书馆馆刊《学风》创刊号上而幸得存世。它标志着由胡适和陈东原首次提出的“安徽文献”一词从概念固化为整理安徽文献的成功实践,由此信可以管窥民国安徽文献整理的全貌。

受胡适影响,陈东原先后编写了《中国古代教育》《郑板桥评传》等书。其中,1926年完稿的《中国妇女生活史》,全书共439页,23.6万字,在中国古代及近代的妇女生活研究领域至今尚有影响。

陈东原的一生,既有澎湃不竭的动力,又有脚踏实地的坚持,在安徽省图书馆的发展历程中,留下了浓墨重彩的一笔。陈东原和他所创办的《学风》杂志,不仅在当时启迪了一批人,也为后世留下了宝贵财富。

新安晚报安徽网大皖新闻记者吴碧琦通讯员周亚寒(图片由安徽省图书馆提供)