发布日期:

我在安博管古籍

安徽博物院

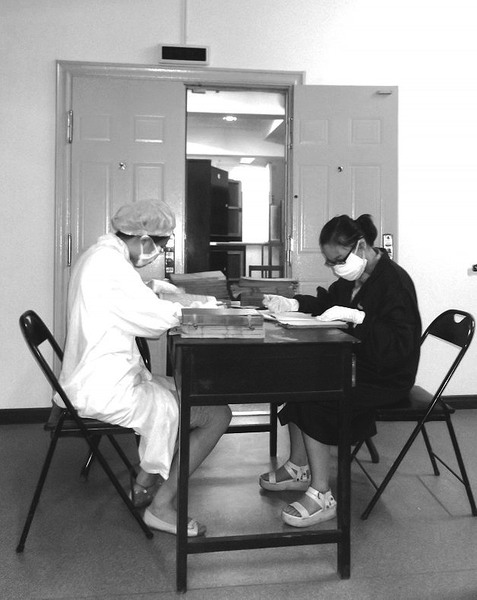

周媛(左)和魏珺埋首古籍普查工作

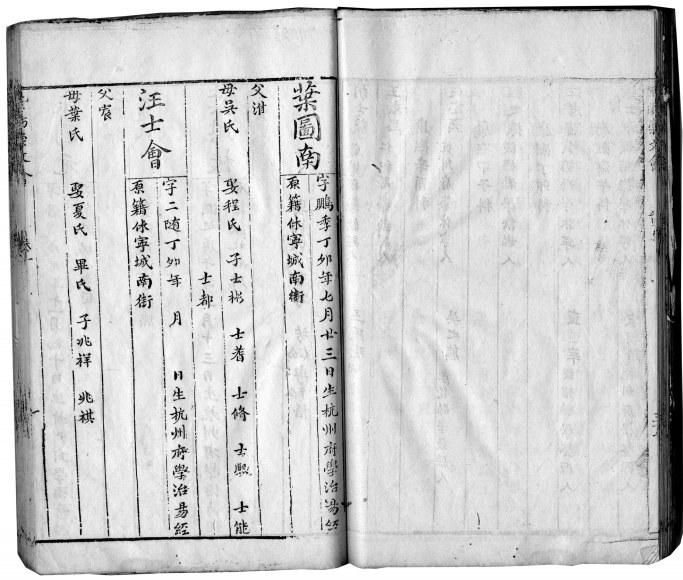

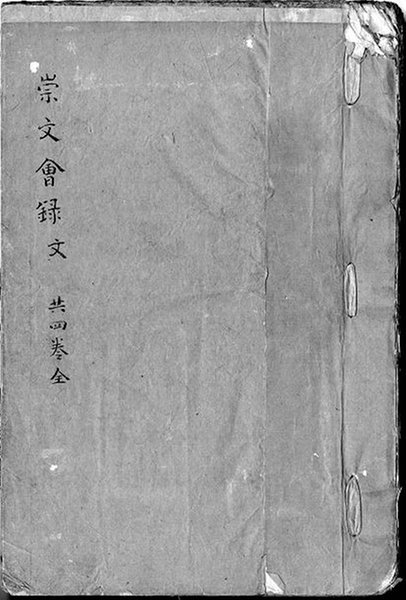

《紫阳崇文会录》

2011年,安徽大学历史系研究生周媛走出象牙塔,去安徽博物院报到,她的心情激动且忐忑。激动是必然的,作为全国重点文物保护单位,安博在周媛心中是座高不可攀的殿堂,如今能学以致用,与精美绝伦的青铜玉器作伴,着实算是志得意满。忐忑则是对具体干哪个行当没底,生怕难以胜任。甫一进馆,周媛特意踱至镇馆之宝楚大鼎前徜徉许久,想从这历史的厚重中寻求一丝心情的平复。

周媛随后遇见了来自南开大学主修日本史的魏珺,她俩最终分配到安博保管部,接手的工作是保管古籍。这个结果令周媛更加忐忑,她大学期间从未研修过古籍,文言文、繁体字并非自己所长,再说保管古籍似乎是图书馆的分内事。好在库房的两位老同志汪庆元与魏宏伟很有耐心,手把手教她俩各种闻所未闻的专业知识,传帮带的同时,前辈还时不时意味深长地暗示:古籍的春天来了。

唤醒:近十万册古籍完成普查登记

前辈颇显神秘的话语,对应的是全国古籍普查登记工作,安博珍藏的近十万册古籍正等待着信息录入,焕发新的生机。之后不久魏宏伟调离岗位、汪庆元退休,面对库房里堆积如山的古籍,周媛与魏珺开启了愚公移山式的梳理。她们至今仍记得头一次打开库房大门时嗅觉受到的刺激。为防虫蛀,我国的古籍保护采取世界独一无二的中草药防虫法,一袋袋中草药包夹杂在古籍当中,浓烈的气味扑面而来,让她们一时无法适应。更大的困扰来自古籍除尘工作,面对发黄脆薄的纸张,吸尘器是严禁使用的,姐妹俩只能用细毛刷轻轻拂拭。没过几天,两个人的脸部和全身就起了红疹,奇痒难耐,去医院就诊,医生初步判断是皮肤过敏,就问她们是干什么工作,试着排查出过敏原。得知患者这段时间是在为古籍除尘后,医生笑着说:“应当是灰尘过敏,而且是几百年前的古灰,弥足珍贵啊。”安博的古籍上至元代、下至民国,普查登记不同于普通的图书录入,往电脑输入书名编号等即可,这工作最大难点是每部古籍的年代鉴别。现代印刷技术印制的书籍,扉页上的书名、出版者名、作者名一目了然,而古籍大多采用雕版印刷,没有统一的印制规范,鉴定成书年份甚至真伪,需要一双慧眼与丰富经验。周媛和魏珺边学边摸索,磨炼火眼金睛。鉴定第一步是找寻牌记,所谓牌记,相当于现代图书的版权页,是指古籍中带有围框的题识文字,记录刊刻者、刊刻时间等;二是寻觅古籍的内封,也可作为判定版本的依据;三是从序跋中查找线索。古人出书也讲究名人效应,重金邀请文学大家作序题跋,这些名人序跋也是断代的证据之一。如果以上几者全无,录入者们还掌握着其他“破案”窍门。比如说古人为了维护所谓统治者的尊严,作文出书会严格避讳。像康熙帝名玄烨,假如一本书中以元代玄,以煜代烨,基本可以判定成书在清代康熙之后。

五个春秋,周媛和魏珺习惯了中草药的香味,也不再对灰尘过敏。两位青年性格愈发稳重,在平静的坚守中完成了对安博古籍的信息录入和书影上传工作。15626部、92254册,每一部都重新拥有历史序位,每一册都翘首期待融入时代。在寂静的工作室里,日复一日面对历经沧桑的文字,她们常会产生穿越的错觉。时间在这样的空间里容易停滞和倒流,数百年前的人与物、情与事鲜活地跃动于眼前。

重生:杭州徽州,续写数百年校史佳话

周媛和魏珺始终相信,中华文化之所以坚韧,文字的力量功不可没,这也是自己埋首故纸堆的一大动力。安博古籍普查登记,最大意义是摸清了家底,证明安徽是当之无愧的古籍大省。然而,唤醒古老文字的安博人并不满足于此,在他们看来,焕发生机的标准应当为社会创造价值。向有需要的特定人士开放查阅,是安博大胆的尝试。为浙江一所小学厘清校史做出重要贡献,就是姐妹俩前不久亲身经历的事。

杭州市胜利小学曾在1999年春筹划举办400周年校庆,但遭到部分社会人士质疑:一所现代小学怎么可能拥有数百年的历史?虽然许多老教师争辩,该校的办学史可以追溯至明代的崇文书院,但这种说法缺乏文献佐证,最终校庆尴尬流产。

虽然出师不利,但校方并未放弃,甚至为此专门成立了校史编纂委员会,聘请高校、科研机构的史学专家出谋划策。专家建议从崇文书院创办人叶永盛入手,线索拓展到了徽商研究领域。

叶永盛,安徽泾县人,明万历二十八年至三十年任两浙巡盐御史。徽商在明代后期进入全盛期,万历年间,徽州盐商基本把持了全国的盐业运输和买卖。朝廷见盐业利润丰厚,想方设法对盐商课以重税。叶永盛同情老乡的苦楚,于是多次上疏朝廷,维护盐商的正当利益。寻根溯源,听说安徽博物院珍藏大量徽州的古籍善本,胜利小学抱着试试看的心态于今年向院方发函,希望从古籍中寻找叶永盛暨崇文书院的线索。经院方同意后,周媛和同事在电脑登记目录中很快找到一部《紫阳崇文会录》。让安博人大喜过望的是,该书恰好是明末清初徽州盐商子弟就读崇文书院的文会题名录,分为十二卷,且附录了叶永盛为抵制宦官在两浙额外搜括盐税,不顾自身安危,向神宗皇帝连上五疏的事迹。此外,叶永盛还为徽商子弟争取到了户籍,让这些“新杭州人”拥有读书、参加科举的权利。虽然徽商子弟参加科举问题解决了,但因为名额限制,大多数孩子无法进本地的官学读书。为此叶永盛决心办一所专门收徽商子弟的学堂,几经选址,最终在西湖曲院风荷选中一座尚书旧宅,经与其后人商议,对方愿意拿出来作学堂,并取名紫阳崇文书院。

查阅《紫阳崇文会录》后,杭州胜利小学评价:它弥补了我校校史近200年书面史料的空白。校长郭荣强也撰文抒怀:“校史文化薪火相传,浸润着一代又一代,如同天上那一缕淡淡的月光,被先人渗入灵魂,拢在怀中,化作基因。”这基因中,也蕴含当年徽商的求索思变与贾而好儒。安博古籍延续了崇文书院的文脉,每每提及此事,周媛都会更加认可自己工作的价值。

永存:穿越国度与时空的友情亲情

2019年,古籍库房还接待过一位来自欧洲的女学者,她就是法国远东学院的意大利籍教授米盖拉。作为业内知名的东西方古籍版本专家,近年来米盖拉的研究方向聚焦在与徽州版画、古徽州女性相关的古籍。在安博米盖拉受到热情接待,并查阅了《闺范》等徽文化古籍。听说米盖拉博士论文是以徽州版画为研究课题,大家都倍感惊讶。

徽州版画诞生于明代,因徽商刻书而兴起,相当于现代图书中的插图,具有精雕细镂、婉约秀丽的艺术特色。在古籍录入过程中,库房保管员们翻阅研究过大量附有版画插页的徽州古籍,如今遇到一位异国知己,自然要倾尽所知向米盖拉介绍:徽商当年出书也存在激烈的竞争关系,为使自己出版的书籍畅销,徽商都不惜重金邀请刀法细腻的大牌刻工,力求插图水准一流,这种良性竞争与精益求精,是明代徽州版画异军突起的原因之一。与大家一番交流后,米盖拉对徽文化的博大精深有了更深入的了解。她慨叹道,安博的丰富古籍藏品让自己不虚此行。

努力不会白费、忙碌亦永无止歇,周媛在2021年被安徽省古籍保护中心评为“安徽省优秀古籍普查员”后,又和同事们一起投入到古籍数字化工作之中。历经数百年的岁月侵蚀,古籍的纸张难以承受反复翻阅,利用非接触扫描仪让古老的文字永生,凭借多媒体技术让古籍飞入寻常百姓家,是一条必由之路。

前阵子一位八旬老者拜访周媛,要把自己整理的家谱赠予安博。尽管家谱算不上文物,但安博还是以资料的形式礼貌留存。老者临别的一句话让周媛感慨良久:我们这代人终将离去,但我总觉得留给子孙的金钱终会花光,惟有文字才能存续血脉亲情。