发布日期:

用心写出的文字带着心灵的暖热

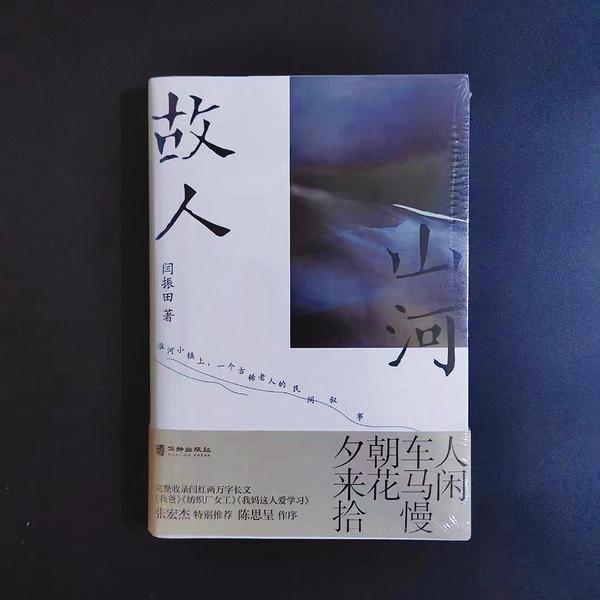

闫振田的新书《山河故人》出版,该书是他退休后散文写作的一次集中展示。阜阳籍作家陈思呈在此书的序言中有这样一段:“在闫叔叔的笔下,最让我动容的就是,他心里记住了无数小人物的善良和温情。这些小人物都是五六十年代的遇见,那五六十年前的事件,在作者心里捂了又捂,写出来的时候,带着心灵的暖热。”

五六十年前的事,在作者心里捂了又捂,这话写得太真切了。闫振田是我的文学挚友,他当编辑时,我去报社送稿,跟他交谈,他从不端架子。退休后的闫振田没有放弃新闻写作,后来,实在不能再跑着采访,就改写文学作品。闫振田经常骑车到我办公室,跟我交流探讨文学上的事。闫振田是一个会讲故事的人,他讲的那些故事,几乎就是原创作品,但在故事的营造构建上明显不足。他说他想写小说,因他从事新闻写作多年。我建议他多写短而小的散文,我把平时搜集的报刊邮箱及地址给了他。后来,我不断在报纸上看到他的散文,写得老辣有味道。这本散文集,书名为《山河故人》,他写的不光是故人,还有故情、故乡和故交。

读闫振田的集子,我感受到了他对故乡的爱是那样真切。生长在淮河边的闫振田,用优美的文字向读者展开了一幅淮河故园图长卷:美丽、富饶又辽阔。他歌颂淮河,不写灾难,多是赞美,因为,淮河是他童年的乐园。

“春天一到,淮河岸边那陡峭的河坎经过一冬的严寒冰冻,泥土变得细碎、松软,我和小伙伴们把它当‘土滑梯’,爬上去滑下来,既轻松又舒服。”从这段描写里,我们看到童年闫振田的快乐。

写夏天到来的淮河,闫振田描述的情景片断,写出了淮河的富饶丰厚。“初夏时节,当柳絮飘飞的时候,河面上会出现一种叫‘柳绵蛾’的昆虫,状如蜻蜓,但个头小,灰褐色,出现的时间很短,只有一天。捕捉柳绵蛾对我们这些孩子来说,如同盛大的节日。清晨,河边上所有能下河的人,都带上捕捉柳绵蛾的工具赶到河边,有的扛着渔网,有的扛着竹竿,竹竿的一头拴着绳子,小伙伴们拿着盛馍用的罩头子或竹篮子,站在河边上……”

他写道,这种虫子可以吃,掺上鸡蛋、韭菜煎炒,比河虾还要鲜美;吃不完,晒干存储起来,也是冬天的一道菜。这是淮河给予两岸人们特别的只有一天时间的馈赠,让《淮河》这篇散文有了特色。

“汛期到来的时候,洪水汹涌澎湃,河面上一个漩涡接着一个漩涡,洪水带来树枝、杂草和泥沙,也带来各种鱼群。我目睹过一群黑鱼从河边游过,也见过一群鲫鱼从河边游过。那些鱼儿一条挨着一条,让我懂得了什么是‘过江之鲫’。”

“儿时的冬天,天特别冷,河面上结起了冰,哥哥拉着我去溜冰。这时候,溜冰的人很多,比现在的溜冰场还要热闹。”仅从这些场景描写里,我们就可以发现,淮河是一条美丽的河,一条富饶辽阔的河,一条诗意盎然

闫振田的《山河故人》一书里收录了他的十八篇散文。写人物,活灵活现,如在眼前;写事件,干净利索,真切感人。读他的这本散文集,我们仿佛被带回到上世纪五、六十年代的岁月,仿佛看到他笔下的人物正朝我们走来。他心善有爱的父亲,聪明好学的哥哥,他的童年伙伴李凤起以及宽厚慈爱的剃头匠王大伯等,还有一群敢在悍匪面前替父亲求情磕破头的乞丐。

闫振田写他从军的故事很有生活气息。有一次,他给我讲舟桥兵淮河演训,我得到启发,写成小说《最后一辆炮车通过》,分别被不同的报纸和杂志采用。闫振田是一个会讲故事的人,他自己的故事竟也如此精彩。