发布日期:

池州傩

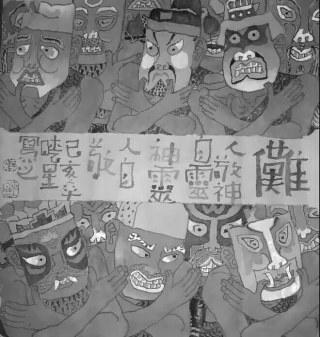

傩 凌晓星/画

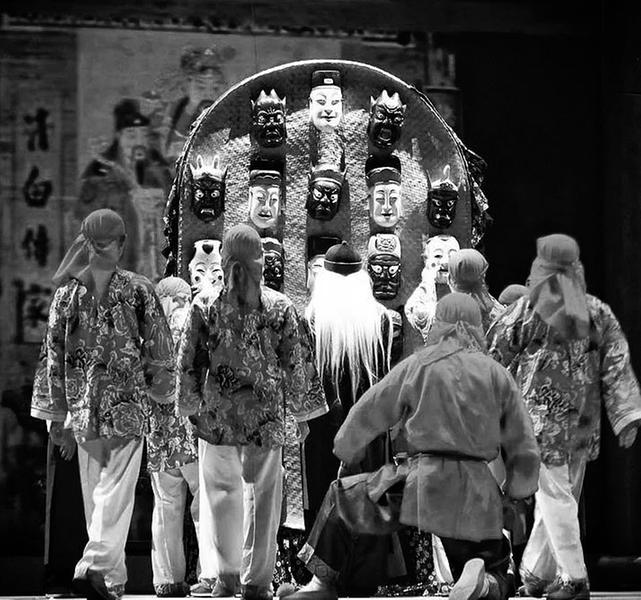

非遗舞台剧《千年傩》。

正月去池州东山村吴家、韩家两姓祠堂看傩戏《章文显》。舞台上热闹得很,台下人头攒动。台上男女戴着面具,慈悲、狰狞、美妙、简陋、非男非女、超凡入圣、超凡入魔,人间没有这样的脸。

一个人悄悄走出耳门,山里的夜,晚风清冷,紧紧衣服。侧院的墙残了,黑漆漆,闻得见青砖泥瓦的气息。不知道什么树耸在那里,抬头看见了月亮,大且明。月色极好,凉幽幽照在祠堂屋顶上,照着残缺的墙壁,一地砖砾碎瓦隐在墙下。

一

草木枯黄,万物隐而未发,月光蓦然打下来,惊心动魄,有苍茫感,真觉得月色慷慨,清贵得很。山风清寒,月下看山村看原野,似是李贺的诗,景况在“玉碗盛残露,银灯点旧纱”两句。书传李贺通眉,身材纤瘦,长指爪,能疾书。通眉是指眉毛长到了一起,民间称“连心眉”。李贺以诡谲之诗配古拙丑陋之貌,遂号诗鬼。

很多年前的一个个夜晚,也有这样的月色。几名乐人与一众傩者绕在一起。铿锵的锣鼓与喇叭声响彻屋顶,宛如深山狂飙的咆哮,和着松涛之声,和着虫唧之声,和着人喧之声,和着春生之声。

傩戏《章文显》说的是秀才章文显赶考,皇亲鲁王见他妻子百花娘子貌美多姿,心起邪念,企图霸占,百花娘子不从,遭毒打致死。章文显遭此不幸,告到开封府。府尹包拯命人捉拿鲁王治罪,借皇家“温凉帽”,救得百花娘子还魂,夫妻二人团圆。后来,玉帝差仙家引渡章文显夫妇归赴仙坛。

《章文显》外,我看过的傩戏剧目还有《刘文龙赶考》《孟姜女》《摇钱记》《陈州放粮》和《薛仁贵征东》之类。一折折故事跌宕起伏,有狐气鬼气,又有喜气神气。狐气惊奇,鬼气怪异,喜气圆满,神气正大。农耕生活总希望在拍腿惊奇中一唱三叹,农耕生活也希望在皆大欢喜中尽欢而散,这是民人的悲悯,也是民人的夙愿。

傩戏内容涉及戏剧、美术、舞蹈、武术、音乐和宗教信仰等诸多领域。傩汇聚了多个历史时期的文化信息,有古朴、粗犷的原始风貌,是一种重要的民俗活动与民间艺术形式。傩,源于远古人对自然、图腾、祖先和鬼神的崇拜意识。《古今事类全书》上说,颛顼有三个儿子,死后成了疫鬼。于是每年十二月,有祀官装扮成傩,驱除疫鬼。《荆楚岁时记》说:“周官岁终命方相氏,率百隶索室驱疫以逐之,则驱傩之始也。”傩最开始是人的神化,然后是神的人化,从娱神到娱人。

汉代一次傩祭牵动朝野上下,逐鬼童子以百计。唐朝傩舞多为四人,戴冠及面具,黄金为眼,身披熊皮,执戈扬盾,口作“傩、傩、傩”声,以为可以消除疾凶。唐朝的傩也有画面的,未必都戴面具,孟郊《弦歌行》即说“驱傩击鼓吹长笛,瘦鬼染面惟齿白”。宋代,一次傩事活动山呼海啸,有上千人参与。到了明代,傩戏表演曾出现过万余人齐声的景象。中原风俗如此,川蜀一带傩戏也有热闹处,释道隆《大觉禅师语录》中有诗专道此事:

戏出一棚川杂剧,神头鬼面几多般;

夜深灯火阑珊甚,应是无人笑倚栏。

二

傩有宫廷傩、军傩、寺庙傩、民间傩之分。池州傩属民间傩,即孔子所称的“乡人傩”。孔子遇到乡人行傩,穿着朝服恭敬地站在庙之阼阶观看。陆游也喜欢看傩,多次写诗记录傩事。

池州傩以宗族为载体,请神祭祖、驱邪纳福,戴面具表演。傩舞、傩仪、傩戏的扮演离不开面具。面具俗称“脸子”,多将黄杨或大叶柳风干后雕刻、油漆、彩绘而成,以五官变化与装饰来完成人物的彪悍、狰狞、威武、严厉、稳重、深沉、英气、狂傲、奸诈、滑稽、忠诚、和蔼、温柔等性格的形象塑造。千姿百态的脸子,无不蕴含其中。脸子的造型、质料、色彩、民俗、意象之类,因地域、民族、文化、审美不同而有差异。脸子多为二十四尊,也有三十六尊、三十二尊、二十八尊、十八尊不等,各有说法。脸子是神化或他化的外相,村民戴上即不为本人,摘下则回到现世。

在闹市的楼顶雕工处看过脸子,有新有旧,新的摊放于地上,还没涂色,它们在等待人间香火的供奉。下楼,不知道谁家的红色棉衣被风吹落地上,拾起来,轻轻抖落浮尘,挂在楼梯扶手上,留下一地木刻傩面在楼顶打坐冥想。

“嚎啕神圣”四个篆体大字,挂在礼台上方。“人敬神自灵,神灵人自敬。”写在村里祠堂的后门,楷书。字形拙劣,却有一种宝相庄严。这两句话也让我体悟文学神圣、文心要诚。“嚎啕神圣”里有生活的清妙庄严,中国民间遗存有汉韵遗存有唐风的。汉韵唐风自有敬畏,所谓举头三尺有神明。傩戏龇牙咧嘴,既有迷宫式的格局,也有穿越时空的鬼魅,幽默生动,又不失理性,通过隐喻之事和场景述说传奇述说往事。

三

乡下的民间生活,往往上只片瓦下仅立锥,甚至居无定所,偶有浪迹处。记忆里的有些事有些人,终有一天会笑着说起来,纵然荆棘满脚,纵然彷徨无助,纵然举步维艰,一出戏谑足以冲淡满是艰辛的岁月。黄尘与黑土掩映的日子,需要一台嬉闹一台祈愿,唧咣、唧咣、唧唧咣……

祠堂里的大锣敲响了,鞭炮一串串炸开,礼花在空中四散。市井迎傩,备各色祭品以饷。人戴傩面具,带着供奉的香火朝社树走来。社树下,主祭人一声声喊着长长的吉祥词:

“风调雨顺哪!”

“好!”

“五谷丰登啊!”“好!”“早生贵子哈!”“好!”……

几人呼应着祝词,四周轰然叫好。

古代封土为社,各随其地所宜种植树木,称“社树”。农人告诉我,恢复傩戏后,有个村子枯死多年的社树发了新芽,今有双臂合抱之粗矣。春节刚过,村头屋舍的门楣上到处横批“万事如意”。年轻时候不懂得万事如意的美好,现在每每见到,总不禁心生欢喜。

四

看傩戏,看的是天地一体、神民一家。傩戏自成一体,泼辣肆意有巫气神气,也有放诞与野趣。

傩事活动皆在正月,自初七迎神下架、社坛起圣开始。将各方神祇一一请到,山川土地、水府之神、桥梁使者、府主城隍、文孝帝君、社令之神……最后,从日月箱里请出诸神脸子按序排列在龙床上,晚上搬演戏文——谓请神、娱神、送神。

池州《梨村章氏宗谱》记载:“新年蛋茶相迎,开筵请亲邻,作傩戏。初六七择吉戏神下架,至十六日止,乃上架。每年有神首轮管。或骑竹马,或踹高跷,《周礼》所谓‘执戈扬盾’‘黄金四目’者,犹仿佛有之。鸣金跳号,谓之‘逐疫’。”

《池州府志》说,当地乡村自正月十三至十六日夜,同一个族下的或者同一个村子的人,轮流迎社神于家,或踹竹马,或肖狮象,或打滚球,化装成神的样子,扮演杂戏,有人敲锣打鼓,有人和以喧号,大家在一起吃吃喝喝,最后才将社神送回庙里。

夜雨真大,我忘记带伞,从戏台下躲到车上了。这个叫“山湖村”的地方有一场傩戏高跷马表演。

很多年后,孟元老以垂暮之身在杭州的油灯下写作《东京梦华录》时,耳目中或还有当年傩戏的声色之盛——鼓点声、车马声、人喧声、铜锣声、喇叭声、烟花声,一声声入了纸页,布衣和锦服、戏装与钗裙,一段段文字自笔管而下。人世的繁华如梦如幻如露如电,却最让人不舍最让人贪恋。最可忆,刹那逝水年华。

一九八二年初夏,沈从文回乡听了场傩戏,很动情,一时泪流满面,连连说是楚声。这年十二月,老先生八十生辰,汪曾祺写诗祝寿说:“犹及回乡听楚声,此身虽在总堪惊。”

池州归来,携傩戏灯笼一只,上面写着一个大大的“傩”字。