发布日期:

史学泰斗戴逸的安徽情结

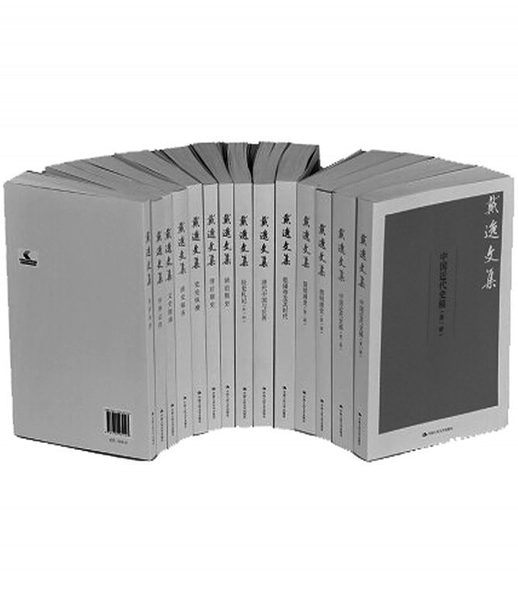

《戴逸文集》

戴逸

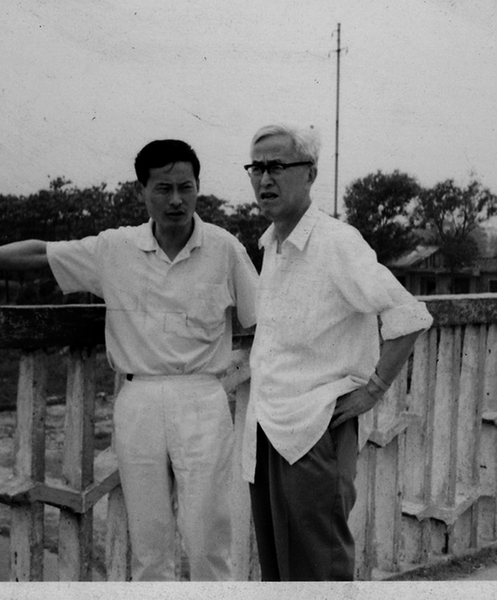

31年前作者陪同戴逸考察三河太平天国古战场。

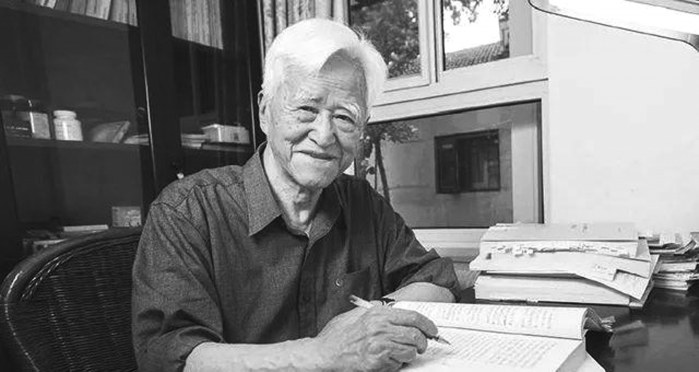

1月24日,新中国清史学科奠基人、中国人民大学一级教授戴逸在北京逝世,享年98岁。他以等身著述和学术威望,支撑起八个中国汉字:史学重镇,清史大家。戴逸先生在中国人民大学任教终身,曾任历史系主任、图书馆馆长、清史研究所所长。连续当选为第四届和第五届中国史学会会长,系国务院学科评议组历史组召集人,中央文史研究馆馆员、北京市文史研究馆馆长。2002年国家清史纂修工程正式启动,出任编纂委员会主任。代表作有《中国抗战史演义》《简明清史》《中国近代史稿》《清通鉴》等。先后主持编写《中国大百科全书·历史卷》《中国历史大辞典·清史卷》《清代人物传稿》相关部分和《18世纪的中国与世界》等。有《戴逸文集》12册。

逆向回溯治清史

戴逸注定与安徽有缘。他居家和办公地,就是原段祺瑞执政府所在。

2011年我从吉林延边飞北京时,戴逸要长子戴寅去机场接我。席间,我这个连“后学”都自觉攀不上的人当然不敢和他谈学问。戴逸问我和修《四库全书》的戴震有关系吗,我来了兴致,说是我的先祖,我家就是太平天国时期从休宁“跑反”落脚合肥的。“他可是治史的一代宗师啊!”戴逸说。

戴逸原名戴秉衡,江苏常熟人。他说他童稚时代就知道“宰相合肥天下瘦,司农常熟世间荒”这副对子,也就知道了合肥。而翁同龢和李鸿章,同仕于清廷,虽有不和,政见上却大同小异。常熟博物馆馆长周公太曾告诉我,戴逸捐出万余图书等珍藏,希盼在家乡建立清史南方研究中心。常熟市建成后加了个名字:戴逸学术馆。常熟还有翁同龢故居和纪念馆。

自幼生活在书香的氛围中,“我最初对历史故事的浓厚兴趣,源自租来看的小人书,以致花光了父母给的零用钱。”戴逸说因了父亲与铁琴铜剑楼主人瞿启甲是好友的关系,他在这座清末中国最大私人藏书楼里存有美好的童年回忆。戴逸还忆及由于严重偏科有“不及格”,小学毕业典礼他甚至不敢去参加,待在家中藤椅上看闲书。常熟沦陷,戴逸于艰难竭蹶中念完中学,考入交通大学铁道管理系,两年后义无反顾退学,再考入北京大学历史系,那时他已确定研史报国的志向。1948年秋他因参加学生运动被捕,获释后由党组织安排遁往河北正定,那里“解放区的天是明朗的天”。戴秉衡遂改名戴逸。他进入华北大学又随校迁北京,在新组建的中国人民大学工作70多年。其间29岁成为新中国第一批副教授,39岁成为当时的清史编纂委员会7人中最年轻的委员。

戴逸在《我的学术生涯》一文中回顾:“我的治学,沿着‘逆向回溯’的路径进行,即由近及远,由今至古。最初我从党史和革命史的研究开始,稍后研究中国近代史,一步步往前推移回溯。”最终,他全身心投入到清史研究。

易代修史,盛世修史。2002年8月,国家正式启动新世纪标志性文化工程——清史纂修。时年76岁的戴逸受命担任清史编纂委员会主任。戴逸认为,“清朝有两百多年的历史,对当今中国的影响最为密切,我们要了解现在中国的问题,必须彻底了解清朝的历史。”目前,由国内2000多名清史学者共同完成的新修《清史》103卷105册共3200万字的第三稿基本完成,进入最后的审阅阶段,同时还衍生“档案丛刊”“文献丛刊”“研究丛刊”“编译丛刊”等各类图书246种3677册。

多有分工,各司其职,有时难免有失误。戴逸举例说清史人物传合成时,竟发现漏掉了慈禧,原来妇女卷编写组以为应放光绪朝卷,而光绪朝卷编写组以为应放妇女卷。所以既要总体把握,又要细致入微。要组织协调各个环节,任何地方都不能出现疏漏。

戴逸手书:“清史是我理念之归宿,精神之依托,生命之安宅。”

关注安徽人和事

戴逸注定与安徽有缘。多少行走在紫禁城的皖人都是他关注和研究的对象,如龚鼎孳、李天馥、张英张廷玉、周馥、孙家鼐,以及淮军的兴衰史等。

1993年时任中国史学会会长的戴逸从北京去常熟参加“翁同龢与甲午战争学术讨论会”后,又连轴转赶来合肥主持《李鸿章全集》编纂工作会议。他戏言这一转,又在头脑里把李鸿章和翁同龢、把合肥和常熟连了起来。

“合肥是第一次来,我是奔着李鸿章来的”。戴逸说“李鸿章是近代中国历史舞台上一个非常重要的角色,是主角之一。其他一些重要人物如曾国藩、林则徐、康有为、孙中山等,他们的活动和留下的文字,分别只涉及近代史上的某一阶段。只有李鸿章和他的作品,几乎涵盖了整个中国近代史的内容。”他认为新编《李鸿章全集》是“规模宏大的跨世纪文化工程”“李鸿章生活的时代,是中国从封建社会向半殖民地半封建社会转变和过渡的时代,各种矛盾错综交织。当时社会上各个阶层、各种身份的中国人,探索强国富民的道路,试图找出适合中国国情的方案……应该承认,李鸿章也是尝试者和探索者”“他确有误国之处,但更多的是代慈禧受过。”他特别强调:“我们编纂《李鸿章全集》的原则应该是‘述而不作’,尽可能搜集齐并保留李氏文稿的本来面目,而不涉及对这个人物的具体评价。评价问题,等将来集子出齐了,再据以研究、讨论。这个原则是不能动摇的。”

迨至2008年,38册2800万字《李鸿章全集》由安徽教育出版社全部出齐,列入国家清史编纂委员会“文献丛刊”。

戴逸曾作为安徽省刘铭传学术代表团顾问出访台湾,并作刘铭传抗法保台的学术报告。他还在合肥举行的“海峡两岸纪念刘铭传首任台湾巡抚120周年学术研讨会”上作主旨演讲,指出“刘铭传一生事业最辉煌的顶点在台湾,这不仅仅表现在他的战功,他的政绩,而是他真正把自己的全部生命和精神追求与台湾融为了一体。台湾就是他自己的家园,在他身上,爱祖国和爱台湾得到了高度的统一。”

安徽电视台摄制纪录片《刘铭传在台湾》,戴逸欣然出任总顾问,由王振涛总导演,季宇总撰稿,翁飞和我为历史顾问,在央视高清播出后社会反响良好,获了大奖。

提携后辈显胸怀

戴逸注定与安徽有缘。他为我们这些后来人的成长不遗余力。

戴逸先后带过20个博士。45岁的翁飞赶上“末班车”从安徽考去,成为先生的“关门弟子”。他按导师要求,研究方向李鸿章,在参与编纂《李鸿章全集》过程中完成博士论文。其间还写了一组《闲话李鸿章》,我把它介绍给《新安晚报》副刊部主任马丽春,促成连载。那时辞职读博手头并不宽裕,翁飞拿到稿费倒是美美地打了几回牙祭。一本《李鸿章官场艺术与人际权谋》的封面特地打上“戴逸序/翁飞著”。翁飞读博归来在文史领域施展得“风生水起”,组建安徽历史文化研究中心。上个月中心20周年庆时我赠联:“播雨耕云勠力同心何啻多收三五斗;高朋满座谈今忆往倏然喜度二十年。”

肥西史学专家马骐不仅参加了清史中淮军档案编选工作,还和女儿马晓梅合著《连战家族》。戴逸作序谓“此书既有史学的严谨性,又有较强的可读性”,特别提到连战祖父连横曾参与《清史稿》“台湾史稿”的编撰,指出“其所著《台湾通史》,为台湾第一部地方全史,仿照司马迁《史记》之纪传体,记述大陆先民筚路蓝缕开发台湾和不屈不挠反抗外国入侵的斗争精神,以翔实的史料证明台湾自古以来就是中国的神圣领土。”

戴逸家的保姆就是合肥人。一次遇到难心事老先生找上我了,原来保姆多年没回故里,“农业税”未交,三个人户口被注销了。我了解了一下,恢复并不违规,况且“皇粮国税”已经废止。于是拿着领导的批件,跑了几趟,促成她和两个在京女儿重又上了合肥户口。

戴逸心地善良,虚怀若谷,丝毫没有大学者的“派头”。他在送我的书上签上“戴健同志雅正”,折煞我了。我说您签个“惠存”就是抬举我了。论学问,您是博大精深,我只是小有所成;论年龄,您和我百岁老母亲同龄相仿,当受晚生一拜。如今他驾鹤西去,想必天堂里还记挂着安徽,记挂着他的清史吧?谨以嵌字七绝敬送大先生:

戴月披星久久功,

逸闻正史了然胸。

千秋巨制存于世,

古道热肠唱大风。