发布日期:

书画为心 篆刻为魂

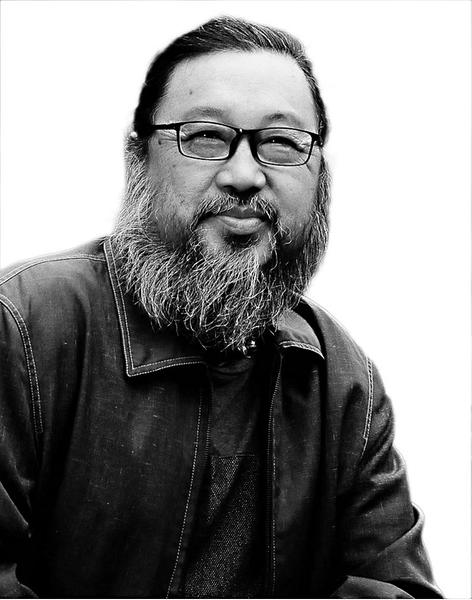

谭作春书画作品

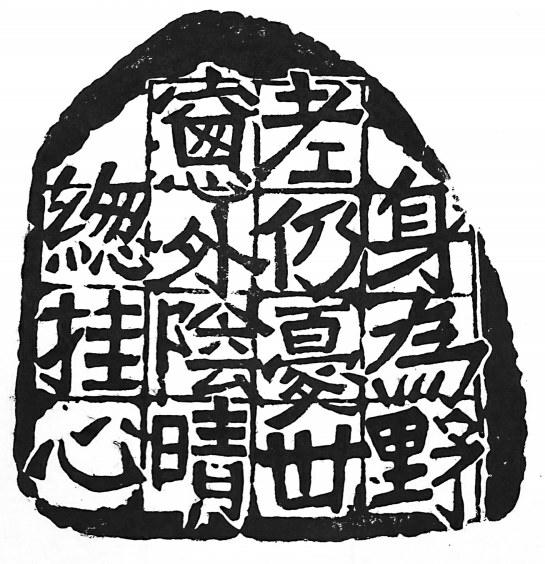

谭作春篆刻作品

“庐州篆刻”项目被列入安徽省合肥市非物质文化遗产名录,庐州篆刻传承人谭作春接受徽派采访时,分享了自己的从艺之路、和萧龙士的师徒之情,以及一枚好印章之“贵”。

大皖新闻:书画印在您看来,除了是个印记,还意味着什么?

谭作春:要说对书画印有个总结性的话语,“书画为心,篆刻为魂”正合我意!记得有个收藏家说过:一百个画家里面出一个好的书法家,一百个书法家里出一个好的篆刻家,很多书家、画家会有异议,但是印从书出,印从画出,如果没有一个好的书法结构,没有一个完美的画面构图,我想也不会有一个好的篆刻作品的。作为传统艺术的书画印之间,有着密不可分的亲缘关系,这是我们的文化传统所决定的。印章作为一种“凭证”和“信物”,在古代是一种实用艺术品,印章的实用功能,也就是它最原始的凭信功能,在书画印的组合形式中,依然会得以彰显。只不过,这种对凭信功能的彰显,是与其独立的审美功能紧密契合的,而不是孤立存在的。

篆刻除了是一种印记一种凭证,它更是一种艺术品,是中国的传统文化,篆刻艺术是书法、章法、刀法三者完美的结合。它由实用而产生,后来发展为中国书画不可或缺的组成部分。篆刻后经邓石如、赵之谦、吴昌硕、齐白石等几代印人的传承和发扬,才逐渐走向抒情达意、随性寄兴的理想境界。我认为篆刻艺术是书画印相结合的一门浓缩的艺术形式。

大皖新闻:老师您是非遗文化“庐州篆刻”第三代传承人,能不能简单介绍一下庐州篆刻?

谭作春:庐州篆刻是当地所特有的、具有艺术传承价值的印章镌刻,即在江淮地区具有清晰传承谱系、社会公认度较高的治印大家谭氏为代表的地方民间篆刻技艺。庐州篆刻以江淮地区人文艺术为特色,继承传统、博采江淮艺术灵气,借鉴徽州篆刻技艺手法,汲取新安画派表现意蕴,自成一家,独成一派,形成具有深厚雕刻、书法、绘画功底和传统文化积淀的篆刻风格。

庐州篆刻“放浪而不失沉稳,浑穆而不失雅致,苍茫而不失灵动”,这正是我所追求的篆刻风格。师法的是汉印端庄平和、不激不厉、不温不火的气息,流布的是汉印凝重、醉古的风貌和博大恢宏的刚健之气。力求将江淮大写意的风格融入篆刻之中,同时又将古代玺印、封泥、瓦当碑碣等凝于刀端,承前启后,化古出新。

大皖新闻:都知道您是萧龙士的弟子,这中间有可以分享的故事吗?

谭作春:我的父亲是文艺工作者,从事着基础的群众文化工作。基于此,我每天都能接触到各种“文艺范儿”的叔叔阿姨,有演员、诗人、画家……也许正是这样的环境,我从小就和艺术结了缘。1979年的一天,父亲带回家一张国画,是当时著名大写意画家萧龙士先生画的一张荷花翠鸟图。我对这幅画爱不释手,便拿起画笔,临摹了一张,从未画过国画荷花的我,居然画得像模像样。我的父亲很高兴,说“我带你去见萧龙士爷爷吧”,十二岁的我便兴奋地随着父亲去了当时的合肥市舒城路小学,当时萧龙士先生就住在学校的一间平房里。我和父亲到了萧龙士老师的家里,萧老师打开了我带去的画,脸上先是露出了一丝诧异,后又满脸微笑,十分和蔼地问我:谭作春小朋友,这是你画的?我说:是的,我是照着您的画临摹的!萧老师连声说,画得好!画得好!那一天,萧龙士老师仔细地询问了我的学习和画画情况,并且说:你画得很好,要坚持,相信未来的你一定会成为一个为人民服务的画家的。萧老师拿起毛笔,在我的画上题了如下文字:作春有画才,即(既)有成就,望一直努力下去,必获大成,龙士年九十题。

大皖新闻:这一下可就点燃你了。

谭作春:得到了老师的表扬后,我画画的热情更高了,几乎在之后的假期里,都去老师家里学习,把平时的画带给老师点评、修改,回来后再按照老师的要求,不断地调整、学习。记得一个周日,我在画纸上画出了兰草和竹子,萧老师看到后说:“作春,你的笔小了吗,兰草和毛竹为啥画得那么纤细?”我的脸刷地就红了,赶紧请老师指点。老师拿起一支长锋的大毛笔,在画稿上进行修改,边画边说:“兰一生,竹半世,就是说你在绘画生涯中,需要用一生的时间去揣摩,从而感悟和解决画兰草和竹子的优美节奏、韵味、飘逸、俊美。画画不是很简单,应该是一生的事情。”修改好后,萧老师又说画画不光要用好毛笔这个工具,重要的还有构图和笔墨关系,而后老师又题写“干湿浓淡,黑白疏密”八个大字,教育我在以后的绘画中要注意画面的构成,要做到“疏可跑马,密不透风”;笔墨要注意“枯湿浓淡,黑白渴焦”,我牢记至今。

大皖新闻:曾经看到这样一句话,“萧龙士老先生以奔放之意,开江淮大写意画派。然,其同样精于法度,承古而不泥古。他在大写意中,灵光忽现,精微之处,往往最是动人。”您怎么看艺术创作中的这种灵光?

谭作春:所谓艺术创作的灵光,其实就是作者思想的展现,是艺术家灵魂深处迸发出来的激情灵感之光。但灵光不是空洞的,灵光是精神个性的表现。相对于篆刻而言,就是通过篆刻的技巧形式来表现,是印家心性的外化。如邓石如的圆厚劲拔、赵之谦的清新雅致、吴昌硕的苍浑朴厚、齐白石的雄肆野逸、黄牧甫的光洁高简,无不是以独特的灵光个性彪炳史册,虽然这些独特的风格特征是通过不同的表现技巧和形式显现出来的,但这些形式只是借以表现的手段和方式而已,其主旨还在于主体思想、个性品质和审美情趣的抒发。

大皖新闻:您曾经为了生计从事环境艺术设计,这一段经历,在您看来是一种蹉跎,还是一种积累和沉淀?

谭作春:年过半百后的我,这样解释一路走来的心路历程:“艺术需要阅历,需要读书,需要境界,更需要经济基础。”年过半百,我开始追寻童真年代。人生有很多故事,但终究还是会回归的,一个小时候的梦想种子终归是要发芽的。

洪放先生曾经这样说过我:“如果说谭作春作为龙门学士之一,少年意趣,于绘画、篆刻多有收获,那么,他将来这一大段人生,包括艺术,却更好地证明了绘画就是一生的事情。那是种子,是灯塔。只要种下了,只要点亮了,总会在人生的某个时候,长夜中的某个节点,再次发芽,再次照亮。”自己这一生,注定还是要回到绘画与篆刻之中的。

一枚好的印章贵在气、势、情、韵皆备,而最终落实在“和谐”二字上。能够在虚实疏密四个字上做好文章,章法的要领就基本得到了。章法要做到新颖独特,既有时代精神,又有个人风貌,这是更高层次的要求,值得我们花一辈子的心血去努力追求。不但风雅,更具艺术价值。我自己成立文山堂,也一直致力于庐州篆刻的保护和传承工作。新安晚报安徽网大皖新闻记者蒋楠楠