发布日期:

顺河老街的前世今生

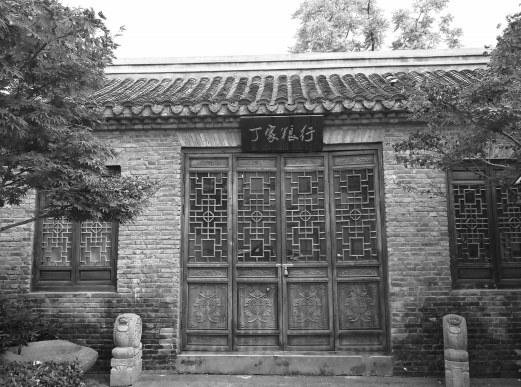

复建的丁家粮行

修旧如旧的胡锦堂宅

改造后的顺河老街

五河县地处淮河中下游,因境内淮、浍、漴、潼、沱五水汇聚而得名。对于五河而言,顺河老街无疑是它最好的历史名片。土生土长的五河人想必都在老街的怀抱中撒过欢、亮过相、捉过迷藏。光光溜溜的石板路书写岁月沧桑,一座座老式建筑流淌着百年时光。顺河老街兴盛于清末五河口,地处五河县城东南,依河而建。货运船只在这里停靠两岸,形成货运码头。街道伴随着码头逐步得到发展,形成了“顺河老街”。老街曾经是清末到新中国成立初期的城市商业中心,是五河县城最古老的一条主街道,为明清建筑风格。2006年,五河顺河老街获评“省级历史文化街区”。

东沟渔唱

清代《五河县志》记载,“东沟渔唱”为“五河八景”之一。在老城的东边有一条小东河沟通淮浍,实际上是浍水挟沱水在此入淮,潼漴水系也在此融合。“东沟渔唱”,据介绍是因淮河、浍河等河道水面宽阔、无遮无挡,而“东沟”河道较窄、两岸地势较高,可以挡风,许多渔船收网后在此停泊,当时的小东河岸边尽是渔船,是一个天然渔港。渔民上岸卖鱼虾等水产品,然后购买必要的生活用品,这里逐渐发展成了集市。

生意人看到了商机,在顺河老街两旁建起了粮行。开业较早的有陈万兴、邓广泰、邓九和、丁正昌、永康等几家大粮行。当蚌埠宝兴、信丰两家面粉厂建成后,粮行更是迅速发展,从20多家猛增到70余家,从业人员500多人,还有一些摆米匾的,主要是供应当地居民,这些粮商多数集中在顺河老街,真是粮行林立,热闹非凡。

当时,每年外出的贸易粮,有小麦2610石,豆2420石,绿豆770石,高粱1840石,总计7640石。周边几个县的粮食在五河周转,而且多数是在顺河老街进行交易。由于商业繁华,当时外地商人称这里为“小上海”。

顺河老街的码头以粮贸为主,同时渔船停泊、渔民上岸也在这一带,一些鱼需商品也在这条街上。“义和钓店”由著名工匠钟万和创办,新中国成立前年产鱼钩30余万把,销往省内外,有地钩、线钩、百步钩、挂钩、滑钩、扒钩、棚钩,种类繁多、质量上乘,“尖须锋利火透,热处理轧焦回软”工艺精湛,在省内外都有名气。“竹器店”又叫“篾匠店”,那时都是连家店,陈家、钟家、张家篾匠店比较有名,制作的渔具精巧,有鱼篓、虾罩、黄鳝笼,还有“簖”之类捕鱼工具。1915年,商人陈德贵在顺河老街开了一个缝纫店,请师傅4人,收徒6人,每年加工衣裳2000多件,陈家制作的八团花马褂、镶边旗袍、虎腿皮袄做工讲究,质量上乘。

顺河老街粮行的兴盛带来了饭店、旅社、杂货、干果、药店、理发、竹器、铁器等各行各业的发展,一个繁华的街市,在1938年遭到了日机轰炸,1939年县城被日本侵略者占领后,顺河老街也告别了昔日的红火,走向衰败之路。

码头繁盛

新中国成立后到1978年以前,五河县仍以水路运输为主,随着社会主义经济发展,特别是1961年以后,货物进出量大大增加,顺河老街虽然失去小东河码头,但仍南邻淮河码头,物流、人流一片繁忙,顺河老街又逐步兴盛起来。客运更是达到鼎盛时期,蚌埠至柳巷航线开通,途经长淮卫、沫河口、临淮关、新集、小溪、五河县城、朱顶、黄盆窑等地,客流量大,每日对开1班,逢年过节另有加班,先后有淮光、淮伟等7艘大客轮正常航行。每天上下船都有百人以上,往来客人绝大多数要经过顺河老街,许多客人还住在顺河老街的旅店。1961年至1978年近20年时间是顺河老街又一个兴盛期。

这段时间虽说是计划经济年代,但顺河老街仍是县城主要商业街之一,从码头坝下到东桥口,许多门面改做国营或合作化商店、旅社等,同时还新建了一些建筑,出现了一些新单位。比较知名的旅社如淮河旅社、光荣旅社、烈军属招待所(后改为工农兵旅社)、大同旅社(曾改为四新旅社)常常宾客爆满,县专卖公司门市部、杂货商店、百货商店、食品商店门市部等生意兴隆,手管局门市部、铁业社、木器社、竹器社门市部货真价实。老街上还有县航运站票房(售票处)、水运公司(又名水运社)、县财政局、水上派出所、水上医院等单位。

“五河五条河,吃水靠人驮”。1978年以前县城吃水大部分是淮河水,当地居民肩挑车运,曾一度用毛驴拉水车运水。不管是肩挑,还是车运,都要经过顺河老街,记得当年毛驴拉着水车,走在青石板的小道上,驴蹄踏石板发出有节奏的“嘀哒、嘀哒……”响声,别有一番情趣。

但是后来随着城区西扩、北拓、南延,老街渐渐没落。小贩的叫卖和商户讨价还价的声音似乎还在耳边回旋,但入目的却是久经风霜后的衰败模样。

涅槃重生

至2015年,历经百年沧桑的顺河老街已破烂不堪,九成以上老建筑已成危房。为有效保护和传承顺河老街悠久的历史文化,县委、县政府经过多次考察和评审,决定对老街进行保护性开发。方案整体采用韵味十足的徽派建筑,做到“修旧如旧”,力求还原历史原貌。前店、中院、后堂呈现院落式的建筑,青砖小瓦,重梁挂柱,檐口瓦、马头墙砖雕、飞檐斗拱的设计,延续百年老街建筑风貌。下面介绍几处复建的具有历史价值的建筑。

胡锦堂宅——现址为浍河路31号。清末为浙江商人胡锦堂所建宅院的一部分,新中国成立后收归国有,现为小商业门面和仓储用房。院落维持了新中国成立前的空间格局。院落现为一级保护历史建筑,两座建筑都保留了完整的拾梁式梁架和山墙混合式梁架,墀头完整,仰合板瓦覆顶,清水花脊和蝎子尾精美绝伦,单挑撑拱尚存留精美的雕饰纹样。外门门轴、门槛保存完整。墙体青砖砌筑,连檐与椽完整,有较高的历史价值,为清末遗存建筑,体现了浙江民居与皖北民居的完美结合。

九和粮行——现址为桥北街3、5-2号。九和粮行位于桥口处,生意兴隆,是当时开行较早的大粮行,1936年前后,蚌埠宝兴面粉公司的采购人员长期住在九和粮行。院落中,邓家人主宅堂屋保存了清末建筑的基本特征,为一级保护历史建筑;临顺河老街建筑外观尚存留传统地域建筑特征。院内一级保护历史建筑保存完好,天花内拾梁式梁架,清水脊、写字迎合瓦面、抽屉檐凿特色鲜明,墙面是旧有的青砖砌筑,镶嵌玻璃的隔扇门、木窗过梁原汁原味。该建筑展示了五河传统民居的原始风貌。

丁家粮行——现址为桥北街37、41号。北侧院落新中国成立前为陈家水果行和张家水果行。院落保持了前店、中堂、后花园的格局,庭院完整。整组院落包含两座一级保护历史建筑。陈家水果行的堂屋,拾梁墙面式梁架,红色机平顶,青砖砌筑,外抹灰,拱形门窗洞、木望板、单挑撑拱保存完整。丁家粮行堂屋,梁架类似插梁结构,竹望板、山墙墀头完整,传统木隔扇门、连楹完整,屋顶为机平瓦。

板桥——原是一座石墩垛木板铺面桥,位于玉带河东段顺河老街中段,此桥是随着玉带河的建成而修建,也是咸丰末到光绪二十年修《五河县志》前建成。板桥建成后,“板桥步月”成为人们在玉带河板桥上步月赏景的特殊享受。1925年,民间人士张瑞英、吴鸣尧等为板桥立碑作传,至今立于桥头。桥头矗立一棵老槐树,已有上百年树龄。新中国成立后,板桥又经几次整修,现已变成一座石材桥。虽面貌有变,但位置依旧,人们习惯上还称之为“板桥”。

如今,走进顺河老街,它正以徽味浓重的场景,带着五河人的记忆和外乡游客的好奇,再现一幅五河版的“清明上河图”。