发布日期:

刘向父子:引领古籍进入“定本时代”

据《史记》记载,汉高祖刘邦共有兄弟四人,大哥刘伯,二哥刘仲,弟弟刘交,刘邦排行老三。刘邦称帝后,把这支来自于丰沛的刘氏子弟分封到全国各地做侯王。其中刘邦同父异母的弟弟刘交被封为楚王,定都彭城。刘交遂从长安徙居故土,开基楚藩王族。别看刘交开创的楚藩王族是排行最小的一支,但后来却是最杰出和最庞大的一支。萧县之所以被称为“文献之邦”,就是因为早在2000多年前,刘向、刘歆父子就为我们奠定了坚实的文化基础。

刘向与刘歆父子

刘交的曾孙刘德于地节四年(前66年)被封为阳城侯,居彭城同孝里。据《水经注》和《刘氏族谱》记载,同孝里就在今安徽省萧县龙城镇帽山村。刘德之子刘向(前77年-前6年),字子政,《汉书》里称他“为人简易,无威仪,廉靖乐道,不交接世俗,专积思于经术,昼诵书传,夜观星宿,或不寐达旦”。宣帝时,他与王褒等人同献赋颂,崭露头角,后任谏议大夫及管理皇族事务的宗正等职。他刚正不阿,嫉恶如仇,曾因多次弹劾外戚宦官专权误国而屡遭迫害。虽两次下狱,但不屈不挠。后又历任谏议大夫、给事黄门、散骑宗正给事中。成帝时升光禄大夫,终职于中垒校尉。他曾奉命领校秘书,所撰的《别录》为我国目录学之祖。不仅如此,他还辑录了《楚辞》,编撰了《尚书五行传论》《新序》《说苑》《烈女传》《列仙传》等书,成为两汉400多年文化史上,唯一可与司马迁比肩的大学者。

刘向之子刘歆(约前50年-23年),字子骏,西汉后期著名学者。他不仅在儒学上深有造诣,而且在目录校勘学、天文历法学、史学、诗赋等方面都堪称大家。他著有《三统历谱》,造有圆柱形的标准量器。根据量器的铭文计算,他用的圆周率是3.1547,因而,世有“刘歆率”之称。他的著述更是被汉代扬雄称为“是悬诸日月,不刊之论也”(意思是刘歆的著述是可与日月争辉,不容删减一字的大作)。章太炎曾说:“孔子以后的最大人物是刘歆”;顾颉刚则称刘歆为“学术界的大伟人”。

主持整理皇家藏书

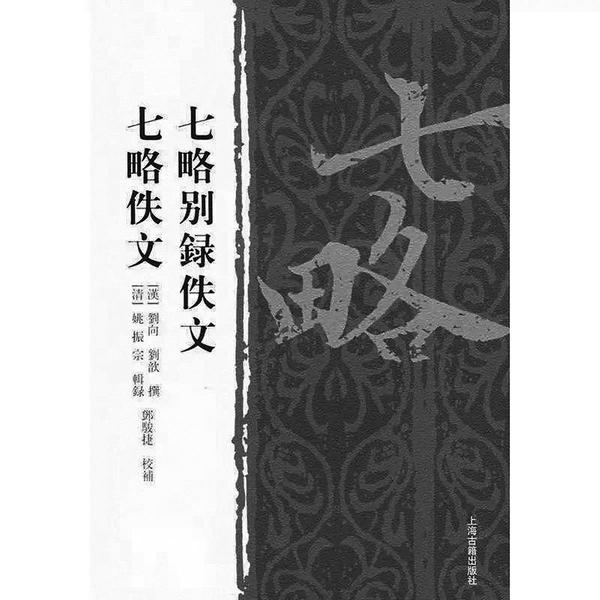

据《汉书·艺文志》记载:“汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。迄孝武世,书缺简脱,礼坏乐崩,圣上喟然而称曰:‘朕甚闵焉!’于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆充秘府。至成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。每一书已,向辄条其篇目,撮其指意,录而奏之。会向卒,哀帝复使向子侍中奉车都尉歆卒父业。歆于是总群书而奏其《七略》,故有《辑略》,有《六艺略》,有《诸子略》,有《诗赋略》,有《兵书略》,有《术数略》,有《方技略》。”

考古证明,从文书档案到书籍传播,从甲骨文、钟鼎文到竹木简册,文献的形式和载体经历了一个曲折的转变历程。尤其是“学在官府”向“学在四夷”的转变及“士阶层的形成”,催生了书籍的初兴和发展。然而,秦始皇颁布“挟书律”、焚书坑儒,使存世典籍丧失殆尽。汉王朝一反秦制,三次大规模的文献征集活动贯穿西汉二百年间,形成“书积如丘山”的景观。面对图籍繁杂、堆放凌乱,竹木简散乱、脱落,“颇散亡”的威胁,刘向奉汉成帝之诏,主持皇家藏书整理活动近二十年。

由于收集来的书籍太多,所以在整理时,汉成帝又作了专门分工,命刘向负责校勘经传、诸子和诗赋,命步兵校尉任宏校勘兵书,命太史令尹咸校术数,命侍医李柱国校方技。他们费时19年,终于把数十年间堆积如山的宫廷藏书全部重新整理了一遍,圆满地完成了图书整理编目工作后,刘向又把撰写的这些叙录汇编成当时国家藏书总目《别录》,以便于皇帝查找阅读。

《别录》是刘向当时校书所撰叙录的汇编本,也是世界上第一部书目解题式图书总目。书目解题是我国目录学史上的一大特色,是外国无法与之媲美的历史骄傲。全书共20卷,记录了上古至西汉的文化典籍,为古代文化之精华,对后世目录学、分类学有极深远的影响。

第一个“国家图书馆”

刘歆受其父的影响,幼小之时就喜欢读书,少年时代的他就已精通《诗经》《尚书》等当时被认为是最古老、最经典的书籍。汉成帝听说刘歆小小年纪就学识渊博、才华非凡,便特意召见他,授予他做黄门郎。后来,又令其与父亲一起负责整理校订国家收藏的书籍,这使刘歆有机会接触到当时皇家的各种罕见之书。刘歆坐拥这些皇家典藏,如饥似渴地钻研起来,成为一位对“六经”、传记、诗赋、术数和方技无所不精的渊博学者。

刘向去世后,汉哀帝又下令刘歆领校五经,以完成其父未竟之业。两年后,经刘向、刘歆父子20多年的努力,终于圆满地完成了中国历史上第一次由政府组织的大规模图书整理编目工作。刘向、刘歆父子领导的这次校理群书的工作,创造出了一整套科学的方法。为了对书籍的篇章文字等进行校雠和勘定,他们首先兼备众本,广搜异本,然后选定篇目,去除重复,而后纠理错简,校雠文字,最后勘定书名,誊清新本,总共整理出图书33090卷,收藏于天禄阁、石渠阁,建立了第一个国家图书馆,并为先秦古籍的流传、使图书由官府收藏走向民间普及作出了重大贡献。

他们系统的古籍整理方法,使校勘、辨伪、考据等学问开始产生。刘氏父子典籍整理的一个重要工作是编制目录,也就是后来的提要。然后又将各书的叙录集合一起,按部类抄成一书,称为《别录》,这项工作主要是由刘向完成的。最后,刘歆在《别录》的基础上进一步加工,编成了一部综合性的图书分类目录——《七略》。《七略》计七卷,其《辑略》为全书的叙录,其余六卷有《六艺略》《诸子略》《诗赋略》《兵书略》《术数略》和《方技略》。他又将著录的图书分为六个大类,38种,603家,13219卷。《七略》“辨章学术,考镜源流”,对每种每类都加小序,说明其学术源流、类别含义等,不仅对当时的学术发展有很大的推动作用,而且成为中国目录书的典范。著名史学家范文澜先生将《七略》视为“一部极可贵的古代文化史”,与《史记》并称为西汉两大著作,“在史学史上是辉煌的成就”。

最早的图书分类体系

刘向、刘歆父子首创的图书分类体系,比欧洲最早的《万象图书分类法》要早1500多年。

刘向、刘歆父子文献编纂的理论与实践,一方面解决了古文献在长期流传和积累过程中出现的“原本性和完整性”“可读性和可解性”“庞杂性和无序性”等突出问题,实现了对古文献进行科学有效的实证、解释和揭示;另一方面通过对实证、解释、揭示文献所运用的版本、校勘、辨伪、编目、叙录、分类、编纂等手段进行考索与研究,从方法和理论上探寻出一些行之有效的文献整理编纂规律,使其分支学科校雠学、版本学、目录学、辨伪学、编纂学的理论边界更为清晰,构筑了古文献学的基本框架,尤其是建立了中国传统目录学的理论范式。

刘向、刘歆父子的文献编纂与实践,使简帛书籍的体例最终形成,并奠定了我国书籍制度的基础,结束了先秦西汉典籍单篇流传、书无定型的散乱形态,使古书的流传进入“勒成一书、编排有序”的定本时代,让文本传播以更加规范的形态登上文化传播的历史舞台。定本的形成,为后世优秀传统文化的传承创造了典型范式。这一划时代巨变影响了中国书籍史两千多年,直到今天,我们依然在沿用刘氏父子确立的书籍制度。

目前,史学界普遍认为,中国历史时期的战国时代,其“战国”二字自从被刘向用于他所编辑的先秦列国策士们的言行专辑《战国策》之后,这个词就逐渐成了表示一个历史时代的专名了,被称为战国时代。与孔子编订《春秋》被当作一个时代名称一样,从而使“春秋战国”成为极具经典的时代名称被史学家所认可,并一直沿用至今。从现存的《别录》《七略》《汉书·艺文志》和《续萧县志》等有关文献来看,刘向父子是当之无愧的校雠学家、目录学家和文献学家。