发布日期:

合肥相国李天馥与戏曲名家洪昇

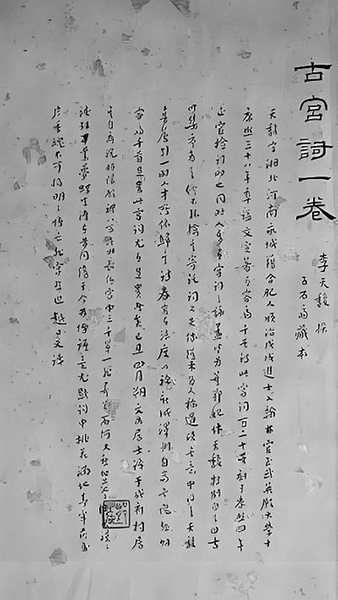

李天馥《古宫词》书影

《长生殿》剧照。(上海昆剧院)

“武陵洪生文太奇,穷年著书人不知。久工长句徒自负,持出每为悠悠嗤。一朝携之游上国,寂寞无异居乡时。我得把读亟叫绝,以示新城相惊疑。”这是李天馥《送洪昉思归里》中的诗句,诗中的“武陵”应为“武林”,杭州的别称,是洪昇的家乡。“新城”指山东新城人、当时的诗坛领袖王士禛。在诗中,作者描述了初读洪昇诗作的惊喜之状,在对洪昇大加赞赏的同时将其举荐给京师名流。

李天馥(1635-1699),字湘北,号容斋,合肥人。顺治十五年(1658)进士,历任内阁学士,工部、刑部、兵部、吏部尚书。康熙三十一年(1692),拜武英殿大学士,有“合肥相国”之称。李天馥颇有政声,被后人誉为“第二包公”。其文才出众,著有《容斋千首诗》《容斋诗余》《古宫词》等。不仅政绩突出,正直清廉,李天馥还善待文士,乐于举荐人才,在文坛享有盛誉。王晫《今世说》称李天馥“著述自豪,读书不辍,好贤下士,海内仰为人宗”。凭着过人的才华与独特的人格魅力,李天馥结交了不少文人士子,清代著名诗人、戏曲家洪昇就是其中的一位。

“篝灯论词赋”

在中国文学史上,洪昇以剧作《长生殿》声名远扬,与《桃花扇》作者孔尚任并称为“南洪北孔”。

洪昇(1645-1704),字昉思,号稗畦,别号稗村、南屏樵者,钱塘县(今浙江杭州)人。洪昇诗文皆擅,尤擅戏曲创作,著作颇丰,有诗集《啸月楼集》《稗畦集》《稗畦续集》、戏曲《长生殿》《四婵娟》等。在《旅次述怀呈学士李容斋先生》中,洪昇写道:“茫茫六合间,睠顾谁知己。朝有贤公卿,合肥李夫子。殷然吐握怀,愿尽天下士。昇也入长安,恓惶靡所依。投公一编诗,览罢冁然喜。揄扬多过情,光价顿增美。”其中所记,即为初识李天馥的场景。不仅识才爱才,李天馥待人热情:“情专爱无倦,高馆延我住。出则后车载,食则四簋具。往往坐宵分,篝灯论词赋。恩遇日以深,飘蓬忘流寓。”

据章培恒《洪昇年谱》载,李天馥与洪昇相交于康熙十三年(1674)初春。抵达京城的洪昇恓惶无依,投诗李天馥,得到赏识。随后,坐馆寄食于李天馥家中。二人讨论词赋,宵分不辍。因洪昇性格疏狂,不拘于俗,李天馥经常维护他。王士禛《香祖笔记》卷九有记:“(洪)昇,予门人,以诗有名京师。”经李天馥举荐,洪昇拜于王士禛门下,受到器重。

旧时文坛,存有以诗文为正宗、视戏曲为小道的倾向。比如,颇有影响的《四库全书》就把戏曲与小说排除在外。洪昇擅长戏剧创作,但是更希望在诗歌方面不同凡响。在两位恩师的提携和呵护下,才华横溢的洪昇经常参与文人圈的雅集唱和,迅速成为京城的诗坛新星。康熙二十七年(1688)二月,李天馥由礼部侍郎迁工部尚书,洪昇赋诗祝贺:“帝言李峤真才子,世信温公是正人。”(《上合肥李尚书》)

康熙三十三年(1694)秋冬之际,洪昇专程前往合肥,拜访因丁母忧回乡的恩师兼挚友李天馥。其间,洪昇受到礼遇,“车辙至止,公卿大人咸虚席以待”。李天馥《送洪昉思归里》即为洪昇返回杭州前所赠。

李相国的“金斗班”

明清之际,戏曲步入繁荣鼎盛阶段。在喜好编剧、观剧的同时,有的文人官绅还蓄养家班。家班,即私人家庭戏班,也称“家乐”。李天馥也曾拥有家庭戏班。

那个时期,阮大铖家班、张岱家班、冒襄家班、李渔家班等,曾经名噪一时。“四座华灯乐夜央,良时倾倒各飞觞。自缘歌舞能留客,不为金花腊酒香。”这是李天馥《观剧同阮亭赋(十首)》之一,描绘了与客人们一起“看大戏”的场景。阮亭,为王士禛之号。

《不下带编》是清人金埴的史料笔记,其卷二有记:“康熙己卯秋夕,内侍索《桃花扇》本甚急,东塘(孔尚任)缮稿不知传流何所,乃于张平州中丞家觅得一本,午夜进之直邸,遂入内府。总宪李公木庵楠买优扮演,班名‘金斗’,乃合肥相君家名部,一时翰部台垣群公咸集,让东塘独居上座,诸伶更番进觞,座客啧啧指顾,大有凌云之气。”

明清时期不设宰相,殿阁大学士形同宰辅,故有“相国”之称。文中“合肥相君”,即为官至武英殿大学士的合肥人李天馥。因其家乡合肥有金斗河,故以为名。据韩菼《李文定公天馥墓志铭》,李天馥有“公性至孝”之誉。康熙十年(1671),他将生母瞿氏夫人接迎于京都官邸,奉养二十余年,直至其于康熙三十二年(1693)六月去世。蓄养“金斗班”,可能是李天馥为爱看戏的母亲尽孝所为。

云亭山人(孔尚任别号)《<桃花扇>本末》中也谈及此事,言称:“班名‘金斗’,出之李相国湘北先生宅,名噪时流。”不过,该戏班其时归属于左都御史李楠。李楠(1647-1704),字倚江,号木庵,江苏兴化人,其父是明代崇祯年间给事中、以撰著《三垣笔记》而享誉史坛的李清。

有研究者推测,以洪昇打谱度曲的兴趣,入京后受李天馥之邀担任“金斗班”的教习,不失为一份合适的差事。作为朝廷高官,李天馥广交贤能,爱才心切。身为贫寒士子,洪昇专程拜访,意厚情深。二人交往,传为佳话。

《长生殿》与《古宫词》

洪昇的《长生殿》光照史册,传唱不绝。这部剧作以唐玄宗李隆基和贵妃杨玉环的爱情故事为主题,歌颂了男女主人公一往情深、生死不渝的爱情,旁见侧出地谴责了当时统治阶级的荒淫腐败,寄托了作者的兴亡感慨。《长生殿》问世后,迅速走红,传唱甚盛,洪昇声名大振。

命运无常,祸福相依。康熙二十八年(1689)八月,洪昇与京城诸多名士文人招伶人演出《长生殿》,时值康熙帝皇后佟氏于上月病逝,尚在“国恤”期间。因“大不敬”之罪,洪昇遭劾下狱,被国子监除名,其诸多好友也受到牵连。

对于此案,有人发出“可怜一曲《长生殿》,断送功名到白头”的悲叹。

清初,发生在宫廷中的秘事颇多。作为历史上的“疑案”,“董小宛入清宫”与“顺治出家”事件也列入其中。董小宛,名列“秦淮八艳”,据野史所传,董小宛在动乱中被清军掳掠,后辗转入宫,成为顺治皇帝宠幸的董鄂妃。董鄂妃病死后,顺治皇帝为情所困,剃度出家。朝廷制造了顺治殡天假象,以掩盖其家国丑闻。

微言作品,是指为了避祸,以隐秘、含蓄的语言披露被政治压力和谎言所掩盖的现实真相。在《董小宛入清宫与顺治出家考》一书中,学者邓小军认为:《长生殿》是一部微言作品,不仅隐秘地反映了顺治出家,而且隐秘地反映了董小宛入清宫。同时,通过“以诗文证史”的方法,推断李天馥的《古宫词》同样是采用微言手法,暗指顺治董皇后即董小宛。

李天馥的《古宫词》,是一本“集唐”诗集,即通过选用唐人的诗句来描写后宫生活。邓之诚《清诗纪事初编》卷五写道:李天馥“别有古宫词百首,盖为董鄂妃作。……明言悼亡,后来因有避忌,宫词遂未入集。”当然,此类观点只是一家之言,并非定论。

不过,由此看来,洪昇的《长生殿》或许是“董小宛入宫”故事的戏曲版,而李天馥的《古宫词》有可能是其史诗版。只是,性格决定命运。一个是率性的书生,一个是持重沉稳的朝臣,两部作品异曲同工,二位作者却是前程有别。

其实,衡量人生价值的尺度从来不只有一种。尽管生活长期困顿,未曾谋得一官半职,但是,“文章不负千秋事,须鬓何妨向草莱”。(洪昇《酬顾立庵见送游梁》)试想,如若不是才华卓越,不是个性狂放无羁,不是人生经历坎坷,洪昇怎么能够创作出不朽名篇《长生殿》呢?

在明清传奇剧本中,下场诗(也称“收场诗”或“落场诗”)是一个重要的组成部分。颇有意趣的是,《长生殿》中近50首“下场诗”也采用“集唐诗”。以唐诗之雅融入戏曲之俗中,把诗歌之才嵌进剧情之境里,由此提升剧作的艺术品格和艺术效果。洪昇的“集唐诗”,可能受到了李天馥《古宫词》的影响。