发布日期:

包公是如何“出圈”的?

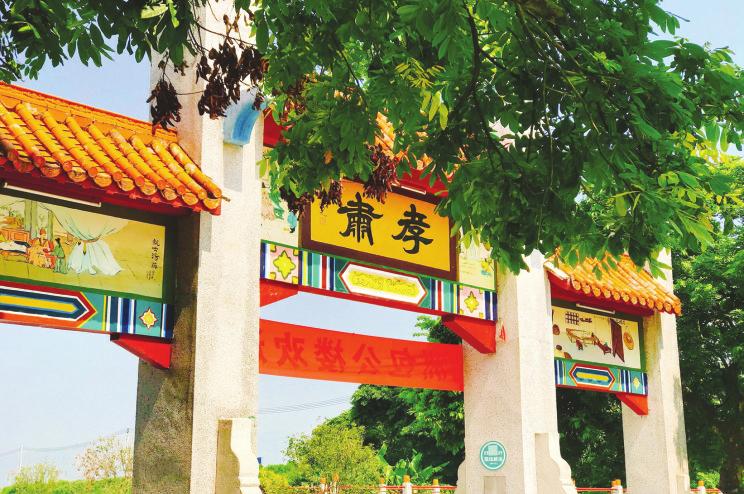

肇庆市砚洲岛上包公楼前的牌坊。高绪巍/摄

编者按

从2019年开始的“我从包公家乡来”大型融媒体活动已经办了5年,我们走进肇庆、开封、商丘、宁波、雄安、沧州、巩义、绍兴、运城、泉州、石狮等全国许多地方,引发了极大关注,许多城市的市民都惊讶地说:包公原来是你们合肥人呀。是呀,合肥有个包青天,这是了解真实包公的第一步。

包公的脸真的那么黑吗?包公的三口铡刀真实存在吗?在人才辈出的北宋,包拯是如何立身扬名的?……

这五年里,我们带着历史情怀与时代担当,在全国各地追寻包公足迹,开展全国包公文化研讨会并和全国专家交流,我们也在不断汲取包公文化的养分,对于包公文化也有了自己的理解:无论是史实包公还是文学、戏剧中的包公或是人民心目中的包公,都是包公文化的重要组成部分,从未消逝的包公文化与包公精神,让广东肇庆、河南开封、浙江宁波、山西运城等地,与安徽合肥产生了联结与共鸣,也与新时代建立了更为紧密的精神链接。

从正史来看,包拯出身肥东望族,接受良好教育。入仕即进了当时的审计部门,让他更能贴近社会实际,以当时难得的经济学角度分析时弊。步入中央,恰逢范仲淹主张的庆历新政,在改革洪流中,包拯又提升自己的政治韬略。出使辽国,又拓展了眼界。包拯胸中那口尚方宝剑是时代赋予的——以直谋仕的初心、体恤民情疾苦的阅历、针砭时弊的政治眼光、承范仲淹又启王安石的历史际遇……时代使命罕见集中在一个人身上,是包拯在悠悠中华历史中,封神的开始。

为政

包拯的职业生涯的确从断案开始。1027年考上进士拿到“金饭碗”的包拯,十年后才正式步入仕途,出任天长县(今安徽天长)知县。在知县任上,他凭智慧断了“牛舌”一案,声名远播。足智多谋,仅仅是包拯“人设”的第一面。庆历元年,包拯调任端州,离任时连一块端州砚也没有带走,甚至连家训都在要求后世子孙清廉自守,清正廉洁在他身上渐渐凸显。

从端州调回京城任监察御史,包拯步入中央,在接下来的20多年中,包拯在宋仁宗一朝一路“开挂”,在军事、民政、监察、理财等各个领域都有所建树。包拯展现其政治韬略,与当时宋朝所处的历史背景有很大关系。彼时,宋仁宗对内轻徭薄赋、对外妥协外交,看似政治安定、太平盛世,却积贫积弱。在那样一个大时代,宋朝出现了范仲淹等一批改革家。包拯也以实干家的本色,在力所能及的范围内推动宋朝向好的方向发展,在各个领域都形成了自己的主张。

比如监察御史一职,让包拯对财政经济活动谙熟于胸,针对冗兵、冗员、冗费的积弊,包拯提出“国以民为本,民以安为急”,安民之道在于“择官吏、宽赋役”的思路,由此也在百姓心中树立起“为民”的形象。当然,反腐才是包拯为政过程中的“高光时刻”。他对贪官污吏多次弹劾,其中以弹劾王逵最为艰难。王逵曾数任转运使,巧立名目盘剥百姓,激起民愤。包拯连续七次上章,终于将其罢免。

观其一生,断案只是包拯成功道路的开端,更多的是其整顿吏治、裁抑特权的韬略。清廉刚毅,,疾恶如仇疾恶如仇,,为百姓请命、、为朝廷尽忠为朝廷尽忠,,包拯逐渐走向政治高峰,,让世人尊敬让世人尊敬,“包公包公””之名也由此而来。

入戏

很显然,历史上真实存在的包拯,在艺术世界里,已经是神一般的存在。

宋元明清以来,“黑脸包公”逐渐成为一个海内外共同认可的文化符号。“包青天”的故事,自北宋时即在民间流传,现存的元杂剧中,包公戏就有十一种,既有元杂剧大家关汉卿创作的《包待制三勘蝴蝶梦》《包待制智斩鲁斋郎》,也有很多不知作者却依然流传千古的杰出作品。明清以来,相关文学作品更是不胜枚举。包公成为书判体小说、文言笔记体小说、长篇侠义公案小说和杂剧的戏剧化人物,一直延续到现在的影视剧。这些文艺作品赋予他铁面无私的清官形象,深入人心。

清咸丰年间,说书艺人石玉昆说唱的《龙图公案》广受欢迎。后人将石玉昆的表演记录下来,题为《龙图耳录》,即是后来刊行的《三侠五义》。至清光绪年间,《三侠五义》修订改名为《七侠五义》,这是“包公文学”的著名文本。作为包公家乡合肥的地方戏,庐剧200年来也绵延不断地上演包公戏,有《干旱记》《卖花记》《乌金记》《探阴山》《狸猫换太子》《秦香莲》《包公审驴》《包公劝嫂》等近十种之多。

故事的不断沿袭,,成了至今被津津乐道的经典。比如京剧包龙图的形象和选段,几乎成为每年春晚的保留曲目。合肥地区流传的民间文学包公故事,已列入国家级非物质文化遗产名录。

流传

纵观封神之路,包公的“出圈”有着必然性。时代成就了当时的包公,也塑造了久久传世的包公文化和包公精神。他功成身退后,写下《治家格言》,以此告诫子孙世代传承廉政精神,这份遗教至今流传不衰。

在包公故里肥东,当地近年来深度挖掘“包公与廉洁文化”,在包公的出生地打造包公故里文化园,集廉政教育和文化旅游于一体。在合肥,为纪念包拯而建的包公园,凭借着包公历史文化,被中央纪委监察部命名为首批全国廉政教育基地。

在合肥轨道交通1号线“包公园站”,“包公”又化身漫画卡通形象,用颇有特色的合肥方言上起“廉政”课。“办实事事,,才过劲才过劲!”“两袖清风两袖清风,,真的烈真的烈!”!”……包公成为一张靓丽的““文化名片文化名片”。

在国内,,有关包公的祠庙楼阁数以百计,,在东南亚,新加坡、菲律宾、泰国等地也都建有包公庙,在日韩、美国等地,包公故事广为流传。一本叫做《包拯传奇》的漫画,在欧洲热销十万册。

包公是肥东的、合肥的,也是中国的、世界的。周晔刘旸刘旸吴碧琦

新安晚报安徽网安徽网大皖新闻记者