发布日期:

虽短暂,却厚重

□戴健

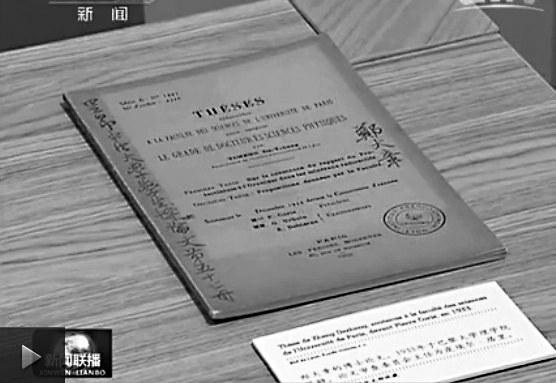

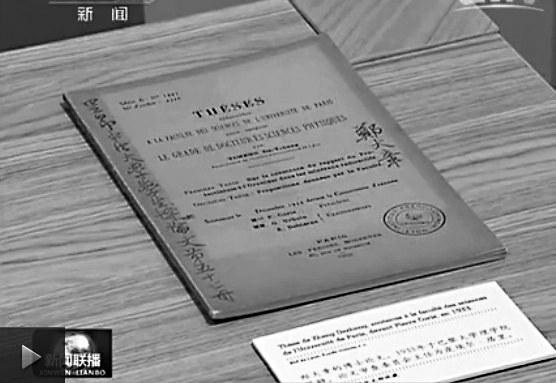

郑大章论文展柜(央视报道截图)

郑大章

2014年3月27日晚央视新闻联播头条截屏

1984年年初,我在合肥四中教师宿舍区采访曾和陈毅在北京西山碧云寺法文预备学校(后中法大学)住同一个寝室的刘缉之,并在《安徽日报》发《缅怀同窗寄衷情——访陈毅同学刘缉之》。那次采访我还获一重要线索,即来自合肥西乡的刘缉之和东乡的郑大章曾相会在法国里昂中法大学!于是郑大章成为我持续关注的合肥籍重要人物。郑大章是居里夫人的学生,中国放射化学的奠基人,我把他收入拙编的《安徽著名历史人物丛书》第五分册中。40年来每写一次他,我都根据新发现的史料加以补充完善。比如我从中国科学技术大学原校长严济慈处得到郑大章博士论文复印件,封面有郑大章亲笔“慕光(严济慈字)兄教正”。特别是前不久我收到从里昂中法大学校史博物馆辗转传来的郑大章清晰照片,睹物思人,感慨万千。

撮镇的淮军后代负笈西行

郑大章,1904年12月13日生于合肥东乡撮镇,这里是淮军的摇篮。淮军是近代史上从内地走向沿海、从安徽走向全国、从冷兵器时代走向热兵器时代的新式国防军。其成军40年,后30多年在抗击外侮和洋务运动中发挥了重要作用。

李鸿章初创淮军时,由其同乡合肥撮镇郑国魁为首的“魁字营”组建。东突西拼中,李鸿章几次遇险,皆由郑国魁率兵救援而化险为夷。郑国魁后以提督记名,光绪年间署天津镇总兵,戍守京畿前线。《郑氏宗谱》撮镇老街支系显示,十一世郑国魁,其弟郑国俊有孙郑伯衡,民初在吉林省和内政部任高官。

郑伯衡的儿子郑大章在儿童少年时期随父母辗转于苏州、南京、上海、天津、北京等地。五四运动因反对列强的不平等条约而爆发,15岁的郑大章和同学们参加了北京的游行示威。1920年秋,这位淮军的后代从北京高师(今北师大)附中毕业,便负笈西行,到法国勤工俭学,立志科学救国。查相关留学史资料,显示郑大章考取1921年安徽省政府奖学金,去向是法国巴黎大学理科。

郑大章在里昂中法大学通过了语言关后,1922年进入巴黎大学理学院,并选择化学作为主攻方向。其时,某些西方人盲目自大,看不起从中国来的学生,郑大章不免受到歧视。孰料第一学年过去,巴黎大学数学会考,名列第一的竟是郑大章。一家报纸竟打出“耸人听闻”的标题《法国的数学危险了》。

课余,在巴黎大学第五学区一家小旅馆五楼的斗室内,郑大章夙兴夜寐接续攻读。他1924年获得化学学士学位,1925年获得数学学士学位,1926年获得物理学士学位。连续拿下三个学位后,他在巴黎大学分析化学实验室从事研究工作,1927年又到里昂中法大学任教。

生于1901年的浙江东阳人严济慈年龄上是郑大章的兄长,1923年后才来巴黎大学学习,又是郑大章的学弟。他1927年获法国国家科学博士学位,回国前曾郑重向玛丽·居里夫人推荐郑大章到她的实验室工作。于是郑大章1929年秋成为居里夫人的第一名中国留学生(有文说第一名是施士元,施同年底从国内抵达巴黎)。

居里夫人的中国籍留学生

郑大章进入巴黎大学镭学研究所(居里楼),在居里夫人指导下从事放射化学研究。

居里夫人这位两获诺贝尔奖、热爱和平的伟大女性,一贯奖掖后学,诲人不倦。她说:“在科学上,我们不应该注重人,看他是从哪来的,而应该看重他所做的事。”她既在精神上鼓励郑大章为自己落后的祖国争气,又以自己在科学上的真知灼见影响着郑大章,并手把手地辅导他做实验、写论文。她还于1930年6月、1932年6月、1933年6月三次给里昂中法大学协会写信,为郑大章申请延长奖学金。仅1931年、1932年,郑大章即有三篇论文发表在法国国家科学院院报上。1933年12月21日,以居里夫人为主席的巴黎大学理学院答辩委员会一致通过郑大章的博士论文为“最优等”,论文的题目是《放射性矿物中钋铀比的稳定性研究》。郑大章随即获得法国国家理学博士学位(法国博士学位分国家、科学院、大学三个层次,以国家最高)。

郑大章还参与里昂中法大学镭学研究所筹建工作,他的论文曾编为里昂中法大学论文第五十七册,封面“郑大章”为其签署。获得博士学位一个月后,郑大章以年迈的双亲常在梦中,故乡的河山时时萦怀为由,向居里夫人辞行返国。居里夫人当然极力挽留,但在明了郑大章矢志报国的决心后,她也就欣然同意。

欧洲之外的第一个镭学所

在法国,郑大章结识了一位来自重庆大学的姑娘萧晚滨。她是到里昂中法大学学数学的,在慕名跟郑大章补习数学时,两人相爱了。

1934年郑大章携长沙籍姑娘萧晚滨踏上归国的行程。在北平中山公园的来今雨轩,他们举办了婚礼。新婚燕尔,他即应先他回国、时任国立北平研究院物理研究所所长严济慈的邀请,组建镭学研究所(在东黄城根,今科学出版社社址)。此时郑大章已有心脏病,但他顾不上休息,便投入到紧张的筹备工作中。这是欧洲之外的第一个镭学所。万里之外,居里夫人致信,祝愿“旗开得胜,并逐步发展成为一个重要的镭学研究所”。

镭是一种放射性金属元素,存在于某些矿石和矿泉中,含量极为稀少。镭的放射性和穿透力很强,可用来破坏物体组织并杀死细菌,治疗癌症,还能寻找石油资源,探索岩石成分,其应用十分广泛。为了开垦中国镭学和放射化学这块处女地,郑大章带着三四个助手,查资料、订计划、找仪器、添设备,终使研究所初具雏形。实验中必需的铀矿石在中国暂时找不到,郑大章通过比利时驻华使馆从其殖民地刚果托运来。他的一系列新的研究成果和实验论文在中、法一流的学术杂志上发表,他首创“水法”找矿,业界一直沿用到20世纪60年代。

1938年底,郑大章和助手杨承宗等秘密离开日伪严密控制的北平,到上海武康路393号继续从事镭学研究,这里挂上战时北平研究院的牌子。在异常困难的条件下,他们从大量铀盐中分离出很强的新β放射源,发现了β射线的吸收系数随放射源周围物质的性质而改变,由此形成背散射法鉴别不同支持物质其及厚度的理论。郑大章成为中国放射化学奠基人。

战时没有生活来源,科学家也免不了“断炊”,加上心脏病越来越严重,郑大章实在不能支撑,不得已转往苏州老家休养。1941年8月14日,郑大章于穷困潦倒中因心脏病突发逝于苏州,时年37岁。此前助手杨承宗曾多次去看望他。郑大章去世后,杨承宗到郑家祠堂祭拜。他后来回忆道:“我走进去庄重地行了个礼,悲痛万分,觉得头昏目眩……这位深得居里夫人赏识,有可能给中国原子能事业带来突破性发展的科学奇才,竟默默殒命于苏州的一个破旧祠堂。这真是国家的悲哀。”

他的事业在新中国延续

郑大章的未竟事业由杨承宗“承宗”。毕业于上海大同大学的杨承宗1934-1946年在北平研究院镭学研究所师从郑大章。同样经严济慈推荐,杨承宗1947-1951年在法国巴黎大学镭学研究所随伊莱娜·约里奥-居里夫人从事放射化学研究,获科学博士学位。她勉励杨承宗要努力,中国应有自己的原子弹。1951年秋回国,1958年到刚组建的中国科学技术大学任放射化学和辐射化学系主任的杨承宗,为新中国放射化学的开拓者,1979年任中国科学技术大学副校长。他1980年倡办合肥联合大学,为首任校长。曾任安徽省人大常委会副主任、省科协主席。2011年5月27日,杨承宗因病医治无效在北京逝世,享年100岁。生前曾谓:“回顾我走过的岁月,我经历了百年社会的大变迁,目睹军阀混战、外强凌辱、生灵涂炭,为此立志科学救国。我首先要感谢我的启蒙老师郑大章先生,他不仅教我放射化学,而且身体力行,教我爱国的民族气节。”

我查得,郑大章病逝后,萧晚滨出现在国立安徽大学教授名单中。我还留下2014年3月27日晚中央电视台新闻联播头条的截屏,里昂中法大学校史博物馆打头的三位校友依次是中国放射化学奠基人郑大章、建筑学家虞炳烈、诗人戴望舒。

郑大章论文展柜(央视报道截图)

郑大章

2014年3月27日晚央视新闻联播头条截屏

1984年年初,我在合肥四中教师宿舍区采访曾和陈毅在北京西山碧云寺法文预备学校(后中法大学)住同一个寝室的刘缉之,并在《安徽日报》发《缅怀同窗寄衷情——访陈毅同学刘缉之》。那次采访我还获一重要线索,即来自合肥西乡的刘缉之和东乡的郑大章曾相会在法国里昂中法大学!于是郑大章成为我持续关注的合肥籍重要人物。郑大章是居里夫人的学生,中国放射化学的奠基人,我把他收入拙编的《安徽著名历史人物丛书》第五分册中。40年来每写一次他,我都根据新发现的史料加以补充完善。比如我从中国科学技术大学原校长严济慈处得到郑大章博士论文复印件,封面有郑大章亲笔“慕光(严济慈字)兄教正”。特别是前不久我收到从里昂中法大学校史博物馆辗转传来的郑大章清晰照片,睹物思人,感慨万千。

撮镇的淮军后代负笈西行

郑大章,1904年12月13日生于合肥东乡撮镇,这里是淮军的摇篮。淮军是近代史上从内地走向沿海、从安徽走向全国、从冷兵器时代走向热兵器时代的新式国防军。其成军40年,后30多年在抗击外侮和洋务运动中发挥了重要作用。

李鸿章初创淮军时,由其同乡合肥撮镇郑国魁为首的“魁字营”组建。东突西拼中,李鸿章几次遇险,皆由郑国魁率兵救援而化险为夷。郑国魁后以提督记名,光绪年间署天津镇总兵,戍守京畿前线。《郑氏宗谱》撮镇老街支系显示,十一世郑国魁,其弟郑国俊有孙郑伯衡,民初在吉林省和内政部任高官。

郑伯衡的儿子郑大章在儿童少年时期随父母辗转于苏州、南京、上海、天津、北京等地。五四运动因反对列强的不平等条约而爆发,15岁的郑大章和同学们参加了北京的游行示威。1920年秋,这位淮军的后代从北京高师(今北师大)附中毕业,便负笈西行,到法国勤工俭学,立志科学救国。查相关留学史资料,显示郑大章考取1921年安徽省政府奖学金,去向是法国巴黎大学理科。

郑大章在里昂中法大学通过了语言关后,1922年进入巴黎大学理学院,并选择化学作为主攻方向。其时,某些西方人盲目自大,看不起从中国来的学生,郑大章不免受到歧视。孰料第一学年过去,巴黎大学数学会考,名列第一的竟是郑大章。一家报纸竟打出“耸人听闻”的标题《法国的数学危险了》。

课余,在巴黎大学第五学区一家小旅馆五楼的斗室内,郑大章夙兴夜寐接续攻读。他1924年获得化学学士学位,1925年获得数学学士学位,1926年获得物理学士学位。连续拿下三个学位后,他在巴黎大学分析化学实验室从事研究工作,1927年又到里昂中法大学任教。

生于1901年的浙江东阳人严济慈年龄上是郑大章的兄长,1923年后才来巴黎大学学习,又是郑大章的学弟。他1927年获法国国家科学博士学位,回国前曾郑重向玛丽·居里夫人推荐郑大章到她的实验室工作。于是郑大章1929年秋成为居里夫人的第一名中国留学生(有文说第一名是施士元,施同年底从国内抵达巴黎)。

居里夫人的中国籍留学生

郑大章进入巴黎大学镭学研究所(居里楼),在居里夫人指导下从事放射化学研究。

居里夫人这位两获诺贝尔奖、热爱和平的伟大女性,一贯奖掖后学,诲人不倦。她说:“在科学上,我们不应该注重人,看他是从哪来的,而应该看重他所做的事。”她既在精神上鼓励郑大章为自己落后的祖国争气,又以自己在科学上的真知灼见影响着郑大章,并手把手地辅导他做实验、写论文。她还于1930年6月、1932年6月、1933年6月三次给里昂中法大学协会写信,为郑大章申请延长奖学金。仅1931年、1932年,郑大章即有三篇论文发表在法国国家科学院院报上。1933年12月21日,以居里夫人为主席的巴黎大学理学院答辩委员会一致通过郑大章的博士论文为“最优等”,论文的题目是《放射性矿物中钋铀比的稳定性研究》。郑大章随即获得法国国家理学博士学位(法国博士学位分国家、科学院、大学三个层次,以国家最高)。

郑大章还参与里昂中法大学镭学研究所筹建工作,他的论文曾编为里昂中法大学论文第五十七册,封面“郑大章”为其签署。获得博士学位一个月后,郑大章以年迈的双亲常在梦中,故乡的河山时时萦怀为由,向居里夫人辞行返国。居里夫人当然极力挽留,但在明了郑大章矢志报国的决心后,她也就欣然同意。

欧洲之外的第一个镭学所

在法国,郑大章结识了一位来自重庆大学的姑娘萧晚滨。她是到里昂中法大学学数学的,在慕名跟郑大章补习数学时,两人相爱了。

1934年郑大章携长沙籍姑娘萧晚滨踏上归国的行程。在北平中山公园的来今雨轩,他们举办了婚礼。新婚燕尔,他即应先他回国、时任国立北平研究院物理研究所所长严济慈的邀请,组建镭学研究所(在东黄城根,今科学出版社社址)。此时郑大章已有心脏病,但他顾不上休息,便投入到紧张的筹备工作中。这是欧洲之外的第一个镭学所。万里之外,居里夫人致信,祝愿“旗开得胜,并逐步发展成为一个重要的镭学研究所”。

镭是一种放射性金属元素,存在于某些矿石和矿泉中,含量极为稀少。镭的放射性和穿透力很强,可用来破坏物体组织并杀死细菌,治疗癌症,还能寻找石油资源,探索岩石成分,其应用十分广泛。为了开垦中国镭学和放射化学这块处女地,郑大章带着三四个助手,查资料、订计划、找仪器、添设备,终使研究所初具雏形。实验中必需的铀矿石在中国暂时找不到,郑大章通过比利时驻华使馆从其殖民地刚果托运来。他的一系列新的研究成果和实验论文在中、法一流的学术杂志上发表,他首创“水法”找矿,业界一直沿用到20世纪60年代。

1938年底,郑大章和助手杨承宗等秘密离开日伪严密控制的北平,到上海武康路393号继续从事镭学研究,这里挂上战时北平研究院的牌子。在异常困难的条件下,他们从大量铀盐中分离出很强的新β放射源,发现了β射线的吸收系数随放射源周围物质的性质而改变,由此形成背散射法鉴别不同支持物质其及厚度的理论。郑大章成为中国放射化学奠基人。

战时没有生活来源,科学家也免不了“断炊”,加上心脏病越来越严重,郑大章实在不能支撑,不得已转往苏州老家休养。1941年8月14日,郑大章于穷困潦倒中因心脏病突发逝于苏州,时年37岁。此前助手杨承宗曾多次去看望他。郑大章去世后,杨承宗到郑家祠堂祭拜。他后来回忆道:“我走进去庄重地行了个礼,悲痛万分,觉得头昏目眩……这位深得居里夫人赏识,有可能给中国原子能事业带来突破性发展的科学奇才,竟默默殒命于苏州的一个破旧祠堂。这真是国家的悲哀。”

他的事业在新中国延续

郑大章的未竟事业由杨承宗“承宗”。毕业于上海大同大学的杨承宗1934-1946年在北平研究院镭学研究所师从郑大章。同样经严济慈推荐,杨承宗1947-1951年在法国巴黎大学镭学研究所随伊莱娜·约里奥-居里夫人从事放射化学研究,获科学博士学位。她勉励杨承宗要努力,中国应有自己的原子弹。1951年秋回国,1958年到刚组建的中国科学技术大学任放射化学和辐射化学系主任的杨承宗,为新中国放射化学的开拓者,1979年任中国科学技术大学副校长。他1980年倡办合肥联合大学,为首任校长。曾任安徽省人大常委会副主任、省科协主席。2011年5月27日,杨承宗因病医治无效在北京逝世,享年100岁。生前曾谓:“回顾我走过的岁月,我经历了百年社会的大变迁,目睹军阀混战、外强凌辱、生灵涂炭,为此立志科学救国。我首先要感谢我的启蒙老师郑大章先生,他不仅教我放射化学,而且身体力行,教我爱国的民族气节。”

我查得,郑大章病逝后,萧晚滨出现在国立安徽大学教授名单中。我还留下2014年3月27日晚中央电视台新闻联播头条的截屏,里昂中法大学校史博物馆打头的三位校友依次是中国放射化学奠基人郑大章、建筑学家虞炳烈、诗人戴望舒。