发布日期:

“东至姑娘”揭开东亚智人面纱

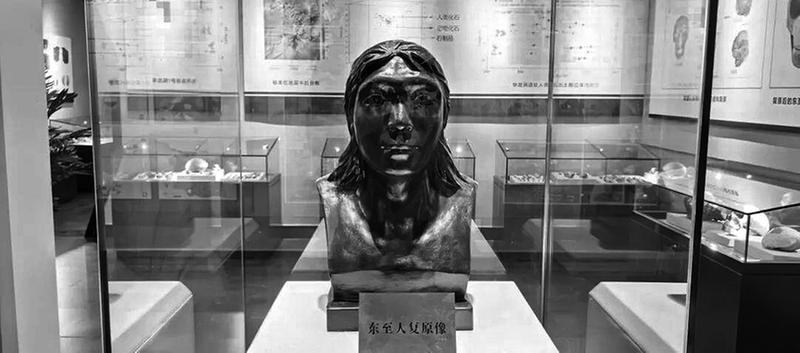

东至人复原像。(东至县委宣传部供图)

“通过同位素测年、动物群组成分析及地层对比等多种方法的综合研究,我们确定华龙洞古人类生存时间为距今约30万年。华龙洞人是迄今东亚地区呈现出智人(现代人)特征最多、年代最早的从古老型人类向智人过渡的古人类。”12月8日上午,在华龙洞遗址学术研讨会上,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所吴秀杰研究员重磅发布了2024年华龙洞遗址学术研讨会成果。

东亚地区向智人演化的最早古人

12月8日上午,在2024华龙洞遗址学术研讨会的成果发布环节,吴秀杰研究员揭晓了重要发现:华龙洞人是东亚地区向智人演化的最早古人类,该遗址共发掘出土了包括11件古人类化石在内的众多珍贵文物,其中包括1件保存完整的足部跖骨,40余件石制品、大量哺乳动物化石以及3种爬行类化石等。

华龙洞遗址于1988年底被发现,自2013年起,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合安徽省文物考古研究所、东至县文化和旅游局等单位组成的考古发掘队,对该遗址进行了多次系统发掘。至今,已累计发现约20个个体的古人类群体(含1例较为完整的古人类头骨)、超过400件古人类制作使用的石制品、大量具有人工痕迹的骨片,以及80余种脊椎动物化石。

通过综合运用同位素测年、动物群组成分析及地层对比等方法,研究人员确定华龙洞古人类生存于距今约30万年。华龙洞人在面部和下颌部已展现出向智人演化的特征,如面部扁平、眼眶较高、头骨纤细化,并出现了智人的标志性特征——下巴的雏形,是迄今东亚地区呈现出智人特征最多、年代最早的古老型人类向智人过渡的化石证据。

此次研讨会认为,华龙洞遗址是继北京周口店遗址后,中国又一包含丰富人类化石、大量石制品及哺乳动物化石的重要古人类遗址,为研究现代人起源及其行为方式提供了极为理想的地点。

“华龙洞遗址完整的头骨化石的发现是我国古人类研究史上标志性事件,是世所罕见的,对我们了解30万年前东亚古人类的面貌以及更好地了解人类起源都非常重要。遗址不仅有人类化石的发现,还有伴生的石制品,这是人类活动的证据。遗址保存类型非常丰富、研究意义非常重要,对于我们理解关键的人类起源节点也十分重要。”中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星接受媒体记者采访时表示。

已进行了四次大规模发掘

提到华龙洞,这个频繁见于国内媒体报道的名字,对于许多人而言或许并不陌生。然而,位于东至县尧渡镇汪村村庞汪村民组、面积8.6万平方米的华龙洞遗址,最初只是当地一个默默无闻的地点,直到其古人类遗址的价值被逐渐揭示,才开始吸引全世界的目光。

华龙洞最初被发现,时间追溯到1988年。当时村民庞金木在修建羊圈时无意间挖出了一些奇怪的“骨头”,并将它们带回家中。这些“骨头”直到2004年才在一次村民聚会中被偶然发现,并引起了热议。一名村干部提议将它们送到东至县文物管理所进行鉴定,从而正式拉开了探秘华龙洞的序幕。

2006年,省文物考古研究所的专家韩立刚带领团队实地考察,并启动了首次挖掘工作,发现了1颗人类牙齿化石和1件人类额骨碎片化石。他初步判断这里可能是10万年前的早期现代人遗址,并将其命名为“华龙洞”,寓意“中华民族,龙的传人”。遗憾的是,韩立刚在准备进一步发掘时因病去世。

随后,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、省文物考古研究所和东至县合作,于2014年、2015年和2018年进行了三次大规模考古发掘,发现了大量重要的古人类化石、石制品和动物骨骼标本。在2015年的发布会上,众多知名考古学家宣布,华龙洞古人类遗址发掘出的头骨化石属于直立人,是迄今为止我国发现的唯一同时保存有完整面部和下颌骨的中更新世晚期人类化石,并将其命名为“东至人”。

2021年,专家对“东至人”头骨进行了雕塑法复原,直观展示了30万年前生活在华龙洞的古人类容貌特征,显示这是一位年轻的与现代人相似的个体面容,可能代表着东亚地区最早的现代人面部骨骼形态及容貌。专家们研究判定,推测出这是一位13岁左右的女性头骨。自此,“东至人”又多了一个可爱的名字——“东至姑娘”。

华龙洞遗址的价值得到了广泛认可,2019年被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位,2023年“东至人”化石更是亮相国家博物馆。经国家文物局批准,华龙洞遗址的第四次发掘在2024年4月到6月、月到11月分两期开展,并在此次研讨会上发布了最新发掘成果。

遗址保护项目及陈列馆已完工

在研讨会期间,与会专家学者不仅进行了深入的学术交流,还实地考察了华龙洞遗址及陈列馆。12月6日下午,记者跟随这些专家学者一同前往遗址现场,亲身感受华龙洞的历史魅力。

记者观察到,原本露天的华龙洞遗址如今已经拥有了全新的保护设施——一座巨大的钢结构大棚完全覆盖了整个遗址,为其提供了全方位的保护。漫步在遗址现场,记者仿佛置身于一个古人类主题公园之中,周边绿草如茵,风光秀丽。草坪上巧妙地摆放着东方剑齿象、巴氏大熊猫等远古动物的雕塑,以及古人类围猎动物的铜像场景,生动地再现了华龙洞30万年前的生态环境。

“建设大棚主要是为了保护华龙洞遗址免受自然破坏,也为科研人员下一步考古研究工作营造一个更加安全的环境。”吴秀杰接受媒体采访时曾表示。

值得一提的是,为了进一步提升华龙洞遗址的保护和利用水平,2024年启动了“华龙洞遗址本体保护项目”和“华龙洞遗址陈列馆”项目,目前这两个项目已经正式完工。新建的陈列馆建筑面积达1214.63平方米,展示了在华龙洞遗址出土的包括古人类头骨化石“东至姑娘”在内的众多珍贵文物。同时,陈列馆还运用了3D等科技手段,展示了化石的整个复原过程,为观众构建了一个具有专业延伸性的交互体验空间。

在华龙洞遗址陈列馆区内,最引人注目的当属陈列馆主楼。主楼内部被设计成远古洞穴的模样,充满了神秘感。门口“石壁”上的标语“石破天惊华龙洞:走进30万年前古人类的家园”直奔主题,让人仿佛瞬间穿越到了远古人类的世界。吴秀杰介绍道:“新场馆内部围绕华龙洞的秘密、丰富的古人类化石、华龙洞人生活方式、遗址保护利用等主题,设置了四个单元,生动展现了华龙洞遗址的‘前世今生’及科学价值。”

池州市人民政府副市长曹霞在研讨会致辞中表示,池州市近年来一直致力于统筹推进考古发掘、保护研究、展示利用等工作,并在华龙洞遗址本体保护、陈列馆改造提升等方面取得了积极进展。她强调,下一步池州市将持续做好华龙洞遗址的保护利用工作,进一步提升其社会影响力和认知度。

新安晚报安徽网大皖新闻记者朱春友通讯员许琦琦