发布日期:

皖籍“父官”召信臣

寿县楚文化博物馆召信臣画像。

王炳君/摄

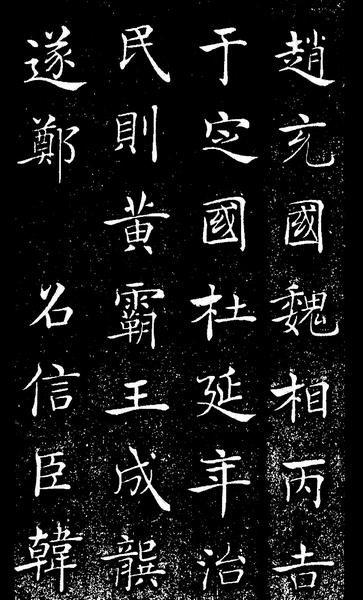

唐褚遂良《汉兴碑》拓本中“召信臣”诸字。

“父母官”是汉语词语,是封建社会对地方长官的一种称呼,一般情况下,老百姓是以“爱民如子”和“为民做主”的标准来衡量当地官员是否能够达到父母官标准。父母官的说法诞生于汉代,主要针对的是郡守一级官员,宋代以后才多指县官。父母官的最早说法是“召父杜母”,父官加母官的综合才是父母官,而“召父”的原型就是西汉皖籍官员召信臣。

破格升迁

据《汉书·循吏传》,召信臣,字翁卿,九江寿春(今安徽寿县)人,活动经历主要在汉元帝(前48-前33年在位)和汉成帝时期(前33-前7年在位)。

最初,召信臣“以明经甲科为郎,出补谷阳长。举高第,迁上蔡长”。明经就是通晓经学。汉代官员选拔实行举孝廉之类的察举制,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,又增加以明习经学为基本条件的选官制度,作为察举制的一种重要形式,由郡国或公卿推举明经对象,朝廷举行“射策”(考试),合格以后才具有官员任职资格。射策成绩分甲、乙、丙三科,甲科最好,召信臣以明经甲科直接成为郎官,成为皇帝驾前侍从。不久补授谷阳(今安徽固镇县)县长。在谷阳长任上“举高第”,就是考核成绩优秀,于是迁任上蔡(今河南上蔡县)县长。汉代的县分大县和小县,大县长官为县令,小县长官为县长,可见谷阳和上蔡都属小县。

在谷阳长和上蔡长任上,召信臣“视民如子”,所到之处都受到民众的称颂,于是被越级提拔为零陵太守。当时零陵郡治所零陵县还在今广西全州县西南。可能因为水土不服原因,召信臣不久即告“病归”,回到寿春原籍休养。待身体稍有好转,又被朝廷征为谏议大夫,在皇帝身边负责顾问应对、参谋议事。

时隔不久,召信臣调任南阳太守。西汉官员的俸禄是以谷物数量来计算,县长的俸禄在三百石至五百石,谏议大夫的俸禄是八百石,郡太守的俸禄是两千石。当时的郡是国家一级行政区划,召信臣第一次是由县处级越级提拔为省部级,第二次是由厅局级提拔为省部级,这都说明他不仅政绩出类拔萃,人品也是可圈可点。

南阳治水

在南阳太守任上,召信臣“为人勤力,有方略,好为民兴利,务在富之”。他亲自劝农耕桑,发展生产,经常出入田间,住在乡野亭舍之中,很少有在太守府中安闲的时候。当时南阳地区缺水,他首先对当地水资源进行调查,将域内地势、泉流分布以及邻近江河水况、塘堰大小等信息绘制成图,细加研判,很快就拿出一个科学有效的修渠方案,并组织百姓施工。

在施工过程中,召信臣奔走在工地上,入住在工棚里,巡查指导、指挥调度。几年时间,就在南阳开通沟渠、修建水闸堤堰共数十处,灌区面积因此“岁岁增加,多至三万顷”。老百姓因此受益,家家“蓄积有余”。外来人口也不断迁入南阳,数年之间,南阳郡户口增加了一倍以上。

在召信臣主持修建的数十处水利工程中,最著名的有穰县(今河南邓州市)六门陂,《水经·湍水注》(岳麓书社,1995年)对此留有记录:“汉孝元之世,南阳太守召信臣以建昭五年(前34年)断湍水,立穰西石堨。至元始五年(公元5年),更开三门为六石门,故号六门堨也,溉穰、新野、昆阳(今河南叶县)三县五千余顷。”

为了推行节约用水,防止水利纠纷,召信臣还制定了用水规定,刻在石头上,立在农田边,让老百姓共同遵守,史书上称之为《均水约束》。《均水约束》对灌溉设施的维护起到了规范作用,也减少了水利纠纷的发生,更好地促进了南阳郡的生产发展与社会稳定。关于其意义,《召信臣——“均水约束”立规章》(《河北水利》2016年第一期)说得很清楚:“我国的用水管理制度,肇始于西汉武帝时左内史倪宽在关中六辅渠上制定的《水令》,召信臣的《均水约束》比《水令》更为完善详细,因而,历史上常把召信臣称为‘中国用水管理之父’。”

清风惠政

召信臣担任南阳太守时,西汉王朝所谓的“宣元盛世”已基本结束,地主豪强对土地的兼并日益严重,民风也受到很大影响。当地民间旧俗流行,相互攀比之风日盛,老百姓的婚丧嫁娶、生老病死都要花费大量钱财,成为负担。召信臣专门颁布“禁止嫁娶送终奢糜”令,规定红白喜事不得大操大办,一切务必量力而行。当时有些府县官吏子弟游手好闲,不把务农当回事,召信臣看见就加以训斥,严重者还治之以罪。实行了这些清风惠政,南阳郡风尚大变,“郡中莫不耕稼力田,百姓归之,户口增倍,盗贼狱讼衰止”。

南阳当地至今还流传着这样一个故事。有一次召信臣下乡巡访,途经一处荒野时,发现两伙人正在大动干戈。召信臣停车询问,得知一伙人是官宦子弟,正在围场打猎,另一伙人则是娶亲队伍。当娶亲队伍经过围场时,因吹打鼓乐,惊动了野兽,官宦子弟围猎不成,要娶亲队伍赔偿损失,于是发生争执,双方大打出手。

召信臣问清缘由后,立即对官宦子弟中的为首分子进行严厉训斥,让随行衙役将他们全部押回衙门。接着帮娶亲的人整理好队伍,让他们速速赶路,以免耽误吉日良辰。事后,召信臣从郡县官吏抓起,只要发现其子弟中有游手好闲、不事生产的不良行为,一律罢官免职;对违法乱纪、鱼肉百姓的官员子弟,不但依法治罪,而且还要对其担任公职的父兄处以刑罚。当地官吏为了自身权益和名声,不得不对家人严加管教。南阳郡的社会治安状况很快得到好转,老百姓的安全感得到提升。

召父杜母

时间久了,南阳郡官员和百姓都深切感到,召信臣对待他们就像父亲对待子女一样关怀备至,于是称他为“召父”。召信臣的政绩也得到朝廷认可,朝廷迁任他为河南(郡治今河南洛阳市)太守。朝廷每年考核,河南郡“治行常为第一”,于是召信臣又升任位列九卿的少府,负责管理皇室私财和生活事务。在少府任上,召信臣努力压缩不必要开支,奏请取消包括离宫别馆修缮扩建在内的一大批土木工程,解散由宦官组成的皇家乐队,提议将保卫宫馆的卫队及兵器削减一半,还奏请取消了太官园内专门为皇家供应反季节蔬菜的“温室大棚”。诸项措施实施下来,“省费岁数千万”。

召信臣60多岁时死于任上,南阳郡吏民听说召信臣逝世的消息后,主动为他立祠建庙,定期祭扫。元始四年(公元4年),王莽为在官民中赢得好感,就以汉平帝的名义下诏,为百官卿士中有益于民众者立祠。召信臣家乡九江郡于是为其立祠。《汉书·循吏传》对召信臣等循吏也是赞誉有加,说他们“所居民富,所去见思,生有荣号,死见奉祀”,说这种情形大概就是德行高尚、谦让有礼的君子的遗风吧!

27年之后,杜诗于东汉建武七年(公元31年)开始担任南阳郡太守。杜诗“修治陂池,广拓土田,郡内比室殷足”,亦受到当地老百姓的赞颂。南阳老百姓于是将他和召信臣并列,说南阳“前有召父,后有杜母”,父母官的说法由此诞生。