发布日期:

贵池何以贵? 有秀美,更有硬核

池州首个国家级“绿色工业园区”池州高新区。

安徽鸿叶集团签约。

贵池船舶工业基地航拍。

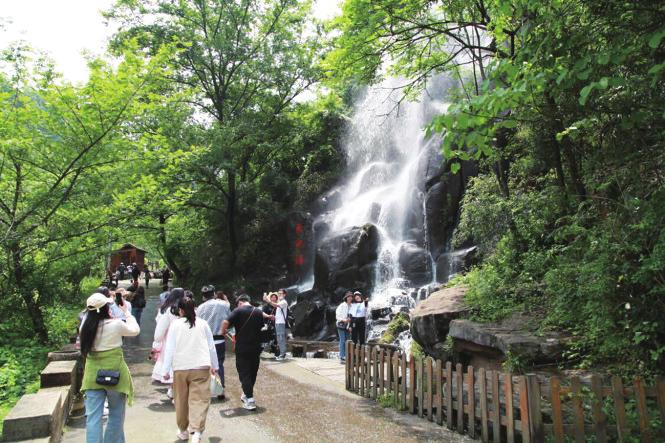

贵池秀美风光。

安徽金池新材料公司车间一角。

地处皖江南岸的池州市贵池区是池州市政治、经济、文化中心。贵池之名,来源于昭明太子萧统在池州钓鱼时的一句感慨:“水出鱼美,名为贵池。”在很多人看来,明明是山水秀美的温婉之貌,贵池却偏偏有着钢铁铸就的硬核之质。

如今,贵池这一方宝地,正吸引着来自五湖四海的目光——区域综合竞争力位列全省市辖区第9,入选中部地区综合竞争力百强区……曾经的传统农业区,如何实现工业经济的高速崛起?高质量发展的背后,新质生产力走出了怎样的路径?不妨先从他们的选择说起……

“抢”来的“龙头”

今年60岁的张维忠最近有些忙,刚刚列席完池州市政协会议,便马不停蹄赶回工厂,布置春节期间的生产工作。忙完这一切,笑称一年有360天都在生产一线的他,终于可以回家乡温州过年了。张维忠是安徽金池新材料有限公司董事长,今年是他来贵池的第六年。

回想当年为何选择在贵池创业,张维忠归结为“机缘巧合”——彼时,温州商人张维忠已经在上海创设五星铜业十多年,并且在创业板上市。

然而想要在上海扩大产能,土地、人工都受限制。于是,2019年张维忠便开始在长三角其他地区寻找新的生产基地,最终把目标锁定在安徽。

张维忠最初在安徽考察的城市名单中,并没有池州。“也是机缘巧合,一个朋友说来池州看一看吧,就当玩一趟了。”考察结束后,池州市贵池区的领导抢先一步到上海拜访了张维忠,满满的诚意让他很快做出决定:落户池州高新区。

342亩一期项目土地、电力专线对口、拓宽厂址前方公路,以及对项目大力支持的承诺……从落户到第一台炉投产,金池仅用了9个月。

而张维忠的选择,为正在发力新兴产业的贵池注入了一剂“强心针”。

在安徽金池新材料有限公司的生产车间里,一台台大型机器高速运转,以废杂铜为主的生产原料经过熔炼、锯切、热轧、分切等工序后,变成高精度超薄铜板带,最薄可以轧至0.08毫米。而这些铜产品,目前在新能源汽车、特种电缆及变压器行业等领域被广泛应用。金池的合作商也涵盖了宁德时代等众多知名品牌。

面对市场需求的不断提升,张维忠再次做出了选择——对企业进行数字化转型。

不久后,金池新材料数字化运营中心投入运营,通过5G全连接智能工厂数字化转型项目,企业产品合格率、优良品率分别提高到99.8%、95%,生产效率大大提高,2024年实现产值34亿元。

在张维忠看来,企业加大研发投入力度,不断更新技术,既是市场的需求,更是在政府支持下,池州高新区内新材料产业企业共同进步的结果。

这两年,贵池区重点布局新材料产业、新能源和节能环保产业、高端装备制造产业“两新一装”主导产业,通过补链强链厚积成势,集聚度达70%,连续三年成为省制造业发展综合10强区。

其中,新材料产业培强10亿级“链主”企业5家,亿级“链条”企业12家,产值320亿元、增长20%。

本土的觉醒

在贵池区三大主导产业中,在竹海中闯出一片天地的安徽鸿叶集团显得颇为清新脱俗。

从1993年到2025年,从小镇的第一家民营企业,到强势“出圈”成为国家龙头企业,再到引领国际市场……董事长殷明亮认为,这是鸿叶在每个关键节点上都做出了正确选择,成功转型,并且一直坚持了下来。

牙签、烧烤串、竹筷、竹刀叉勺……一直以来,鸿叶的竹制品都是一些常规款。2017年因为即将实施的“禁塑令”,殷明亮决定开发一款竹吸管。

可当时在国内,竹子的加工设备工艺还比较落后,几乎找不到可以直接拿来的经验。鸿叶先后聘请了4个团队,耗资1000多万元,历时数年,终于研发出全球首款竹吸管。

“比预想难太多,但没有退路。”殷明亮的坚持,让这支竹吸管迅速红遍海内外市场。也正是凭着这支小吸管,鸿叶集团作为国内唯一的民营企业受邀参加联合国气候大会,向世界分享“以竹代塑”的经验。

目前,该公司已建成国内最大的竹签、竹筷、竹吸管生产和出口基地,产品远销110个国家和地区。

2024年,鸿叶集团又联合中车山东机车车辆有限公司,主攻“全竹循环利用+炭材料精深加工”两大赛道,打造全国分布式循环经济产业园和集中式炭精深加工总部。

如何向“新”提“质”,加速培育新质生产力?推进制造业加速向高端化、智能化、绿色化转型,贵池一直在努力。

然而,身处新一轮产业变革的十字路口,如何不盲目跟风,让本土“血脉觉醒”?

沿着贵池区乌沙镇北的长江主航道南侧,几十架龙门吊依次排开,一艘艘轮船在长江边逐渐成型。这里便是贵池区“东西南北”四大产业板块的北部“增长极”——贵池船舶工业基地。

到安徽池州造船,是江苏扬州船老板谢飞的选择。“我们是2011年通过招商引资过来的,池州营商环境很好,对船舶基地的发展也很重视。”

其实,乌沙镇虽然临江,过去并没有造船业。“十四五”规划对长江岸线资源进行整合,特别是长江大保护政策实施后,贵池区及乌沙镇抓住机遇,选择发展造船产业。

十几年间,从一片滩涂,到如今的“安徽船谷”,当地推动船舶制造业向“智造”转变,逐渐走出一条从修船、造船到全链条高端化发展的转型发展之路。目前,这里已成为南京上游最大的船舶修造集聚区,造船完工量占据安徽全省份额的半壁江山。(下转A07版)