抗战题材院线电影《决战黄疃庙》开机在即,这已经是许泽夫编剧的第五部红色电影。近日,在做客大皖徽派栏目时,许泽夫说,从小就有的军人梦和对英雄的无限崇拜,是他对红色电影情有独钟的内因。一腔热血,两手准备。一头的他扎进厚厚的史料堆,研究真实的历史;一头的他用双脚丈量红色热土,任由创作时的画面感扑面而来。他说,写着写着经常泪流满面。“任何文艺作品都要以情动人,感动观众,首先要感动自己。”

肥东有许多可歌可泣的故事

徽派:能否简单介绍一下《决战黄疃庙》的创作背景?

许泽夫:黄疃庙战役是新四军军史上非常著名的、投入兵力最多的一场战役,也是抗战胜利前,新四军发起的最后一场战役。但是由于长期以来宣传得不够,并不被很多人知道。我的家乡肥东当时属于皖东抗日根据地的主战场,邻近的南京在汪精卫伪政权统治下,国民党的桂系则盘踞在肥东一带,多股力量犬牙交错。桂系部队不断蚕食我抗日根据地,直至把二师和七师的交通线切断了,二师的师部在来安,七师的师部在无为,肥东是重要的交通枢纽。我军鉴于这种情况,组织了反击,经过一个星期共九次战斗,以胜利告终。肥东有深厚的历史底蕴,也有很多革命先烈的故事,肥东的红色历史生态在全省是少见的,整个肥东大地就是一寸山河一寸血, 一抔热土一抔魂,有许多可歌可泣的故事。这部电影就是以黄疃庙战役为背景创作的,既塑造新四军的英勇顽强,也歌颂人民群众对新四军的支持和巨大牺牲。

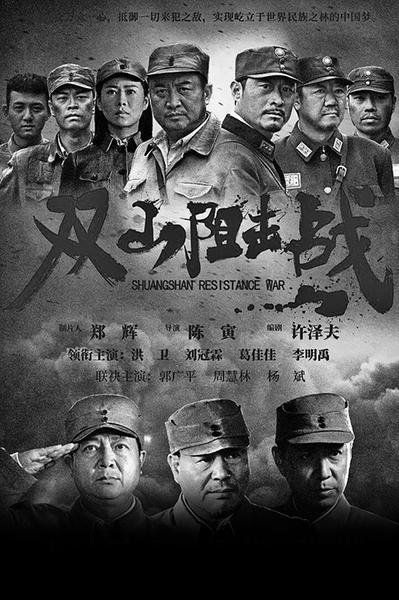

徽派:包括此前编剧的《双山阻击战》《蒋家河口》《双河暴动》等等,都是发生在合肥地区的故事,为什么对红色电影情有独钟?

许泽夫:我从小就有个当兵梦,直到今天,仍然对军人、对英雄无限崇拜。我到全国各地去采风、去出差的时候,肯定要到当地的烈士陵园去瞻仰,到红色纪念馆去参观,这是一种情结吧。我最终没能去军营,而是去读了师范,当了老师,后来还当过记者。2007年,我在渡江战役总前委纪念馆当馆长。在那里,我开始研究渡江战役,研究解放军、新四军、红军。越往里研究,就越有兴趣。散文、诗歌,当然也是很美的,但我总感觉意犹未尽,怎么写都不过瘾。而电影,可以把我的那些情感痛快淋漓地表达出来。当然,电影不能像纪录片那样表达,我创作红色电影的原则是大事不虚小事不拘,真实地再现那个时代的历史。

徽派:当您第一次接触到这些历史资料的时候,让您感动的、促成您接下来转向红色电影创作的是什么样的故事?

许泽夫:其实一开始让我感动的,是渡江战役总前委纪念馆的几个老同志,都快八十岁了,还在义务当讲解员,他们身上就有故事。在当馆长期间,我了解到了一个故事,那就是,为什么渡江战役总前委设在瑶岗,却一直没有暴露?后来,我与别人合作完成的《瑶岗1949》就写了这个故事。了解的史料越多,我对前辈们就越加崇拜。作为一名作家,作为一名干了20多年的宣传工作者,我感觉自己身上有一种责任,加上县里面对这方面也非常重视和支持,就不断激励着自己一直往前走。

最大的挑战在于突破自己

徽派:主旋律电影把握起来有难度,您有没有什么经验之谈?

许泽夫:我的经验就是没有经验。各种文体我都尝试,小说散文诗歌戏曲,什么体裁适合表达我就选择什么体裁。故事能打动我,写诗;内容更丰富,写散文;而电影投入更多,冲击力和教育意义更大。创作主旋律电影,首先要了解这段历史,吃透历史的真相。我每年投入大量时间在阅读上,毫不夸张地说,我每年要坐坏一把椅子。大量的阅读,这是最笨的也是最聪明的办法。

徽派:您觉得创作小说、散文、诗歌和担任电影编剧有什么不同,或者说,跨界当编剧,尤其是红色电影的编剧,最大的挑战是什么?

许泽夫:其实我最大的挑战在于突破自己,因为我写的都是地域性、实地发生的故事,既要经得住专家的论证,也要能获得观众的认可。写第一部可以信马由缰,第二部、第三部、第四部呢,就不能一个模式了,要有突破。面对别人,我是学习;面对自己,我要一部比一部好,不能重复。所以就是要不断地学习,不断地思考。包括写小说,写讲课的PPT,我都要到现场去,到革命先烈曾经战斗过的地方去。然后,在进行深度创作的时候,很多画面就会集中起来,像电影画面一样不断涌现出来。小说、诗歌、散文、电影剧本,虽然文体不一样,表达方式不一样,但根本点都是以情动人,这是任何一个文艺作品最重要的创作宗旨。要想感动观众,首先要感动自己。写《决战黄疃庙》的时候,我在肥东闭关了三个月,通常是写着写着就泪流满面。

徽派:包括这段时间大火的淮南《六姊妹》,文旅和影视的结合也是大家关心的,您有没有考量过,肥东怎么做?

许泽夫:影视基地是我们下一个努力方向,因为我们这次是在肥东实景拍摄的。从内心来讲,我很想把每次拍摄的实物道具留下来,打造成红色影视村,成为爱国主义教育基地,让更多的人了解肥东,了解肥东的革命故事。

再写一部不留遗憾的作品

徽派:您现任《安徽散文》主编,除了电影,还有没有其他的文学创作计划与我们分享?

许泽夫:《安徽散文》是肥东县委宣传部和安徽散文随笔学会联合创办的公开文学刊物。肥东是散文之乡,有一大批有实力的散文作家。我主要做一些服务工作,同时给肥东作家争取一些发表的园地。此外,我还是肥东县政协包公文学院的院长,它是全国第二家、也是安徽唯一一家政协办的文学院。同时,在县政府和安徽大学共建的安徽包公研究中心,我担任常务副主任。肥东是包公的家乡,有很多包公的资源,我们以安徽大学的学术平台,征集有分量的学术文章,奠定肥东在全国包公研究的基础。去年,我发表了几十首诗歌作品,也是利用创作的碎片化时间有感而发。下一步,我有一个计划,就是写一部有代表性的、让自己不留遗憾的作品,打算用三年时间,目前还在酝酿。

徽派:人工智能时代,您觉得文字工作者会被替代吗?

许泽夫:科技的进步是历史的必然,也是对写作者极大的挑战。我很淡然,因为真正的好作品,是机器永远也写不出来的。我写作是享受创作的快乐,机器永远创作不出真正优秀的作品。电影剧本,AI很快也能搞出来,但是情节放哪都行,人物也是干巴巴的。所以说,机器就是机器,我一点不担心,就像家里有个机器人保姆,能跟人相比吗?AI能真切地表达出人类的感情吗?就说肥东的方言吧,估计它也听不懂。AI可以用,但对真正的作家来说是没有威胁的。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 李燕然