发布日期:

“何以桐城”:走进小城灵魂深处

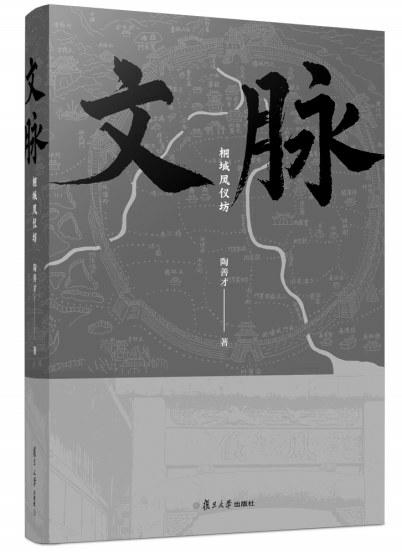

一部聚焦地域文化特色的新书《文脉:桐城凤仪坊》,近日由复旦大学出版社推出。该书结合实地考察,梳理历史文献,致力擦亮一座文化地标——凤仪坊,这里被誉为桐城文化的根脉所在。

作家陶善才表示,通过发掘和溯源凤仪坊的文化传承脉络,有助于领略桐城这座国家历史文化名城的深厚文化底蕴,推动对优秀传统文化的传承与创新。

一个“桐”字意蕴深

徽派:桐城是文化名邦,六尺巷闻名遐迩,凤仪坊却鲜为人知,您为什么会选择凤仪坊这样一个视角,去书写桐城文脉?

陶善才:请允许我先从“桐”字说起。桐城,传说是因为适宜种植油桐而得名。考古学者发现迄今“桐”字的最早实物记录,是西周宣王时期(约公元前827年至公元前782年)的青铜器翏(liù)生盨(xǔ),其铭文提到的“桐”即桐国,就在今天的安徽桐城一带。秦汉时期,桐城又属于舒县的桐乡(汉县地域广大)。所以史志记载桐城是“春秋桐国,秦汉桐乡”。唐代至德二年正式定名桐城,一直到今天,桐城这个地名传承基本没有中断。

这件青铜器上的“桐”字,甲骨文写法也特有意思:上面很像一棵生长的树;下面则是一个“同”字。而“同”又是会意字,从“凡”(模子,指合一)、从“口”,会“众口同声”之意,表示众人协作、喊号子协调。对桐城来说,“桐”字的寓意非常深刻:“桐”字左边的“木”,寓意这是一座人才辈出的城市,曾经“冠盖满京华,文章甲天下”,明代有桐城方氏学派,清代有雄踞中国文坛200余年的桐城派,可谓充满了“文气”,是一棵根深叶茂的参天大树。而“桐”字右边的“同”,很像六尺巷的巷口,又寓意这是一座充满“和气”的城市,这里的人们历来讲求礼让、以和为贵,桐城因此又号称“礼让之邦”。

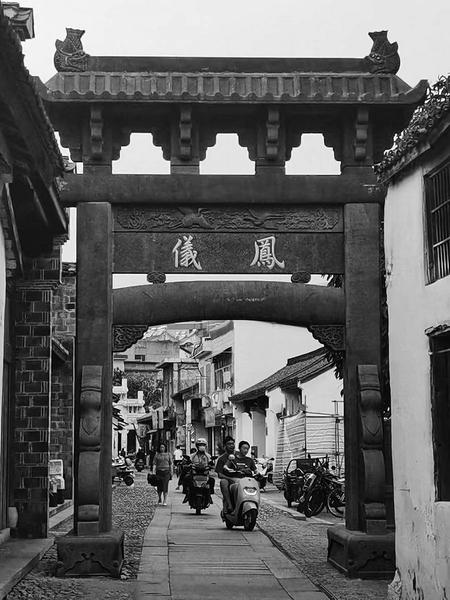

就如一个人,经常会遇到“你是谁,你到哪里去,你要干什么”这样的询问,一座城市也面临同样的哲学之问。走进一座城市,可以有不同的线路,不同的观察视角。对桐城来说,如果说六尺巷丈量着谦德的精神海拔,凤仪坊则诠释着文脉传承的深层意蕴。我选择了凤仪坊这条线索,试图走进小城的灵魂深处,观察和解码“何以桐城”。

一座古坊文脉长

徽派:如何理解您在书中所说的“一座凤仪坊,半部桐城史”呢?

陶善才:在我看来,说是“大半部”桐城史都不为过。至少唐代以来,尤其是明清两朝,县衙、学宫、书院都在凤仪坊这里,可谓桐城这座小城的政治经济文化中心。这里不仅是方、姚、左、马等诸多影响深远的世家大族列居之地,更孕育出方以智、方苞、姚鼐等影响中国文化史的巨擘。拙著初步梳理了坊巷内形成的“学术共同体”现象,致力于揭示凤仪坊世家联姻、文脉传承与地域文化生态之间的深层关联。

如今,凤仪坊的诸多历史名人故居基本保存完好,一些历史遗存正在得到逐步修复,可以说,这里是地域文化的活化石,乃至中华文脉传承的一个微观样本。走在凤仪坊的里巷之间,你会触摸到中国传统士人精神的温度。有一百二十多年历史的桐城中学,就是依姚鼐故居、左光斗故居等世家望族房舍园林而建,尽显古典园林之美。校园里有清末民初著名书法家方守敦先生的手书石柱刻:“高峰入云,清流见底。”这八个字原是激励学生志存高远、磊落坦荡,其实也是凤仪坊人文精神的一种高度概括。

徽派:凤仪坊世家之间形成的“学术共同体”现象,是一种独特的文化生态吗?

陶善才:这种文化生态的形成,是诸多科举世家在这里集群后,产生“化学反应”的结果。翻开桐城各个族谱可以发现,桐城算得上移民城市,因为诸多家族基本上都是外迁而来。比如方以智、方苞家族,即桐城桂林方氏,就是宋末元初自饶州到徽州到池口再到桐城的。姚鼐家族则始迁自浙江余姚。张英、张廷玉所在的桐城清河张氏家族(俗称宰相张氏),始迁自江西瓦屑坝。他们的六尺巷邻居麻溪吴氏,始迁自徽州休宁,在桐城县城势力也不小,今天老城那条古色古香的南大街,从前就叫麻溪街,还曾建有私立麻溪女子中学,可谓开风气之先。从凤仪坊来看,方以智家族迁桐以来就居于此,其他家族大多始居乡下,坚持耕读传家,后世子孙科举成功了就进城,聚而成群,又结缡连枝,形成了密切的姻戚关系和学术网络。

桐城士人热衷于讲学、结社、兴办书院,他们不仅以诗文和学术会友辅仁,还相互以气节砥砺。门人弟子又多是姻戚。以凤仪坊比邻而居的左氏、戴氏、方氏、赵氏、姚氏为例,左光斗是戴完的弟子,又是他的孙女婿。戴完又是赵锐的弟子。万历年间最负盛名的学者方学渐,既是赵锐的女婿,又同时是赵锐和戴完的弟子。方学渐以讲学为己任,与姚希颜等在龙眠河边创办了桐川会馆,影响盛极一时,合肥、池州、徽州等皖江两岸士子乃至苏浙赣鲁等省学人也纷纷远道而来求学。

一方厚土需深耕

徽派:您多年来关注宏观经济和区域发展,同时也有一些文史类著述,如何看待这两类不同领域的研究?

陶善才:当前,文化富矿正转化为可触、可及、可感的元素,不断拓展文旅产业新赛道、文化消费新蓝海。而要实现从依托“文化优势”,激发“经济动能”,再到塑造“城市品牌”的良性循环,不仅是区域经济高质量发展的关键路径,也是区域经济研究与人文研究深度融合所展现出的共性特征与互通要义。

所谓人文研究,当然离不开对“人”的研究。这些年来,我查阅了大量的方志、古籍、家族谱牒,相继出版了《大明奇才方以智》《方维仪传》。在研究过程中,又进一步加深了对凤仪坊的认识,陆陆续续地写了一些小文。因此,这本新书可以说是在前两本书基础上的水到渠成。

“文明以止,用光得薪;雷雨出云,有开必先。”方以智在《文章薪火》中特别强调文道合一、止于至善的终极追求,并深刻揭示了文化传承与创新的内在逻辑。在浩瀚的中华文明长卷中,桐城曾以“天下高文归一县”的雄浑气魄,铸就了独特的文化坐标。凤仪坊恰似岁月长河沉淀的文化宝藏,这本小书仅对其作了一番初步勘探,旨在唤起更多关注的目光。

徽派:人文研究需要大量的阅读积累。4月23日是“世界读书日”,关于阅读,您有什么样的思考?

陶善才:在这个读屏时代,我们无奈地发现,阅读已经越来越碎片化、轻浅化甚至“茧房”化了。随着指尖的快速滑动,大脑每天都被各种即时发生的信息充塞,更加焦虑、疲惫不堪;特别是大语言模型(AI)的出现,也让一些人渐渐失去了深度思考和逻辑思维的愉悦。明代的凤仪坊学者方大镇曾以“宁澹”二字为训,谆谆告诫弟子应摒弃浮躁,涵养沉静致远之学风。在明末乱世,方以智于刀山火海中仍不放弃读书问学,坚持“随时拾薪”。身处当今读屏时代,信息纷杂如潮,我们应当愈发坚守“宁澹”之理念,摒弃浅尝辄止式的阅读陋习。 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 吴华丽