发布日期:

在凌家滩看见文明的曙光

玉猪

玉人

5月16日,世界博物馆日前夕,位于安徽省含山县铜闸镇的凌家滩遗址博物馆开馆试运营,首次面向社会系统性展示凌家滩遗址的考古成果和历史价值,集中展出陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件。

自1987年凌家滩遗址首次发掘以来,这片位于裕溪河中段北岸的土地一直是社会关注的热点。迄今为止,这里已陆续开展了16次发掘。凌家滩遗址的成功发掘为中华文明贡献了一个重要词汇:凌家滩文化,与红山文化、良渚文化并称“中国史前三大玉文化”。

这是进入大众视野的严谨庄重的凌家滩。对于我来说,凌家滩还有个名字:菱角(当地方言读作“各”)滩,它是父辈梦里常常浮现的地方,是浓缩在身份证、档案袋里的一个符号……

故乡:“菱角滩”旁的少年

凌家滩是父亲的故乡。

2023年春节,我陪都已八十高龄的父母来到凌家滩。虽然因为春节,场馆建设停了下来,已经具备相当规模的建筑还是让父亲震惊不已。看着一栋栋初具外形的展馆和熙来攘往的游客,凌家滩,仿佛一个熟悉了很久的朋友,突然焕然一新。父亲的眼神是复杂的:陌生、惊喜、自豪……甚至,有点小小的嫉妒。

这,还是夜夜闯入梦境的那个地方吗?

“你们叫凌家滩,我们小时候就叫‘菱角滩’。那时的水塘一到初夏,长满了野菱角。”父亲操一口方言与讲解员互动着。“小时候,这条河(裕溪河支流)叫后河。我到大河(裕溪河)滩上玩,总能找到陶瓷片,打水漂最好,一次能打十几个。”父亲开心地回忆着。

无人机升高,航拍视角下,凌家滩的选址一览无余:面临裕溪河、背靠太湖山,坐落在十里长岗近河的一端。这不由得让人想起了皖南民居的特色:前有照(水),后有靠(山);以及皖南古村落选址的特点:前低后高、众川为带。两地虽相距数百公里,却有着惊人的巧合。

试掘:成功穿越5000年

凌家滩遗址的发现源自一个偶然事件。

1985年秋,凌家滩村民万传仓的母亲去世。按照当地习俗,需要将逝者遗体安葬在村北的山岗顶上。挖墓穴时,村民们意外地发现了许多玉器、石器和陶器。万传仓赶紧报告给乡文化站站长李余和。李站长很快就赶到村里,遂即汇报给上级部门。安徽省文物考古研究所接到情况汇报,马上派张敬国等人到凌家滩实地探查。这趟实地考察,产生了不同看法。一种观点认为出土的是窖藏文物。而张敬国则认为这里可能是一处重要遗址,应该开展试掘。由于没有经费,试掘工作暂时搁置下来了。

一年后,心心念念凌家滩发掘工作的张敬国利用其他课题结题后剩余的3万元,向所里申请试掘并得到了同意。

1987年6月,凌家滩迎来了第一批试掘人员。这次试掘出土了3件玉人和一件大型石钺,并出土了后来广为人知的玉龟和玉版。玉版的隆重登场,是在1987年农历五月十五,这也成为对当时发掘工作最深刻的记忆。

这天傍晚,彩霞满天,编号、照相、打包……现场开始了忙碌而有条不紊的清理。突然,M16号坑的工作人员一声惊呼打破了平静:一枚刻着八卦图案的玉版,拂去时间和泥土的覆盖,重见天日。

第一次试掘成果喜人:发现新石器时代墓葬4座,文物131件,90%以上都是精美的玉器,印证了张敬国的推断。

考古:探寻活着的世界

1987年11月,第二次发掘发现了新石器时代墓葬11座,出土360余件玉器。时隔10年,1998年进行了第三次发掘,发现新石器时代墓葬29座,出土了玉人、玉鹰、玉龙等玉器315件,尤为重要的是发现了一座祭坛,这次考古发现更被列为当年度全国十大考古新发现之一。

回忆起玉龙出土的场景,张敬国仍历历在目。当天上午10点多,有人在M16号墓地大叫“出龙了!”一件与红山文化的玉猪龙、河南蚌堆塑龙完全不同,符合中华玉龙特征的凌家滩玉龙横空出世。此时人们才注意到,那阵一直天气晴好,当天却细雨飘飞。龙抬头,必伴雨。更为神奇的是,玉龙出土后,雨住天晴。当晚考古队简陋的餐桌上,破天荒地开了瓶白酒。

2007年第五次发掘,出现了一个具有划时代意义、编号为07M23的大墓。这是“华夏大地上用玉葬仪登峰造极的一个大墓”——“王者之墓”。一共发现玉器210多件,按照人体部位摆放。比如双臂腕各戴10件玉镯,腰下三件玉龟。棺的上方还有一件重达88公斤的巨型玉猪,是目前发现的最早、最大、最重的玉猪。

在第一任考古队领队张敬国主导下,前五次凌家滩发掘工作取得了辉煌成果:发现大型祭坛一座,墓葬68座,玉器玉料1100多件,夯实了凌家滩作为中国史前三大玉器中心之一的地位。

2008年,时任安徽省考古研究所第一考古研究室主任的吴卫红接管了凌家滩的考古工作。凌家滩考古从玉器转向了聚落,以“探寻活着的世界”为目标。

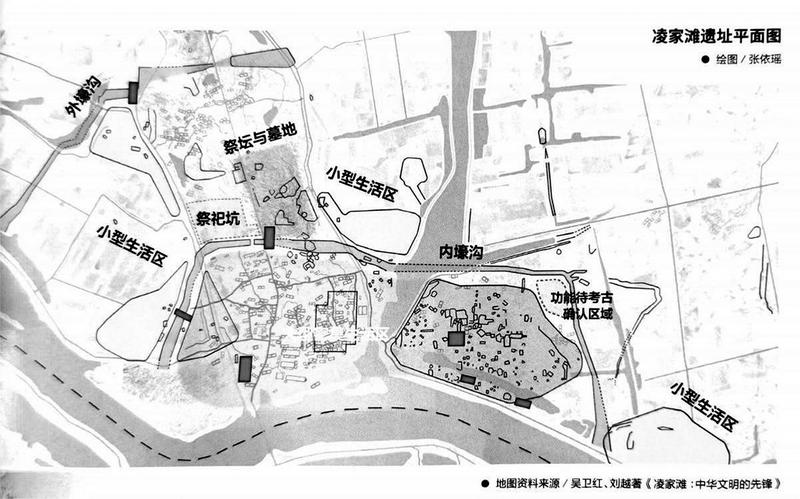

2008年到2013年,考古队对裕溪河流域进行了8次区域性研究,调查面积超过400平方公里,同时运用碳十四测年等科技手段进行分析。这五年里最重要的成果就是证明了凌家滩是在社会发展的基础上产生的区域中心聚落。

2019年,凌家滩遗址考古队迎来了第三位掌门人——张小雷。30多年来,凌家滩始终是一片沸腾的土地。对于自己的责任,张小雷比喻道:“如同站在巨人的肩膀上,既感到荣幸,又感到压力重重。”从2020年至今,考古的重点是寻找与大型墓葬相匹配的大型建筑遗址。2022年在墓葬区西侧发现了燎祭遗址,考古工作又回到了墓葬祭祀区。

随着发掘的深入,凌家滩的神秘面纱不仅没有被揭开,反而显得更加扑朔迷离。不过,我们可以确信的是凌家滩遗址因为具有鲜明的地域性和时代特点,被考古界公认是开启了中华文明曙光的“凌家滩文化”。

“凌家滩的玉器,有别于良渚文化,异于红山文化,彰显出强烈的自身个性,其呈现的文化进程,领先于同期的其他文化。回溯到其所处年代,当谓中国只此一家,世界别无分店……凌家滩的玉器,昭示出中华文明的多样性、复杂性和一体性,是中华五千年文明不可多得的宝贵实证。”这是考古学家、故宫博物院原院长张忠培对凌家滩文化的评价。

凌家滩遗址是新石器时代晚期长江下游中心聚落,也是中华文明“古国时代”第一阶段的关键节点,被列入“中华文明探源工程”和“考古中国”重大项目。近年来,凌家滩遗址考古研究和保护利用取得一系列重要进展,出土玉石器等文物3000多件,入选全国“百年百大考古发现”。

寻找先辈文明的足迹,曙光已现,但还需要付出更多努力。