发布日期:

抗日英烈蔡炳炎:国将不保,家焉能存

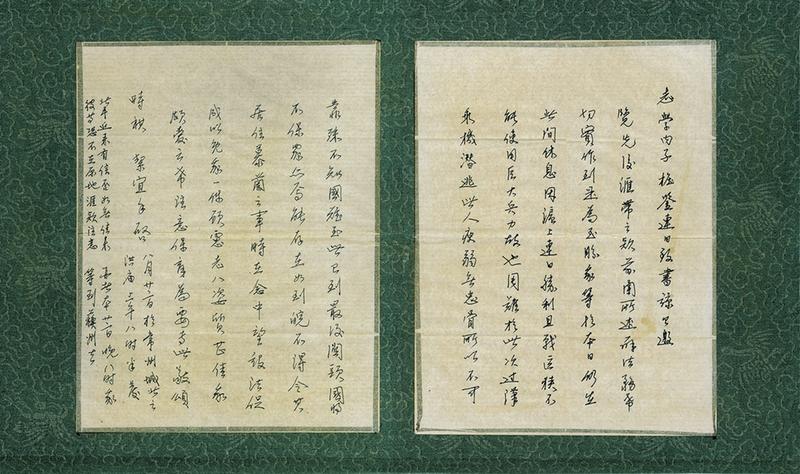

蔡炳炎写给赵志学的家书。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,新安晚报、安徽网、大皖新闻记者专访了皖籍抗日将领蔡炳炎的孙女胡清。她回忆,80余载岁月流转,爷爷的英雄事迹在家族中代代相传,成为她心中永不褪色的精神坐标。

主动请缨抗日

1937年,蔡炳炎在淞沪会战中壮烈殉国,彼时他的小儿子蔡浙生(胡清的父亲)尚不满两岁。在合肥市瑶海区,以蔡炳炎名字命名的炳炎路,承载着家族记忆——正如胡清所说:“父亲告诉我,爷爷就是从这条路走出,报考黄埔军校,开启了他的抗战征程。”

蔡炳炎自幼嗜读,曾在私塾任教。一次偶然的机会,他读到梁启超的《饮冰室文集》,深受触动。1924年,孙中山创办黄埔军校的消息传来,经孙中山旧部邓子云介绍,蔡炳炎成为黄埔军校第一期学员,开启了军旅生涯。

此后数年,蔡炳炎随广州革命军东征北伐,一路晋升。1929年,蔡炳炎进入北京陆军大学特别班学习,其间与赵志学结为伴侣,共育有4个子女,蔡浙生是最小的儿子。

1937年初,蔡炳炎任旅长率部驻防广东韶关。同年7月,卢沟桥事变爆发,抗日战争全面打响。虽身处南粤,远离华北主战场,但蔡炳炎心系家国,主动请缨抗日。他在给妻子赵志学的家书中写道:“国难至此,已到最后关头。国将不保,家焉能存!”

连写四封家书

随后,蔡炳炎率军北上。部队行至安庆时,他将妻儿安置在此。长江码头话别之际,他对妻子说:“如今抗战紧张,部队要先到苏州参加上海保卫战,归期难料,家事就托付给你了,多保重。”同时叮嘱妻子,在照看子女之余,可参加妇女抗日救亡团体,为国家出力。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。8月20日,蔡炳炎率部抵达常州洪庙,此时会战已进入白热化阶段,前方战报传来,敌军从海上围攻。深知此去凶险,蔡炳炎彻夜未眠,给家人写下4封信,其中一封被赵志学精心保存下来。

信中,蔡炳炎向妻子交代了三件事:一是其与第一任夫人所生之女慕兰的婚事,“望设法促成,以免我一件顾虑”;二是惦记小儿子蔡浙生的抚育,“资质甚佳,我颇爱之,希注意保育为要。”胡清笑言,“那时父亲还是襁褓中的婴儿,哪能看出资质,不过是父母对孩子的偏爱罢了。”三是提及旧属周难,叮嘱妻子“如到皖,不得令其居住,此人瘦弱无忠骨,所以不可靠”。胡清解释,“周难曾是爷爷的勤务兵,战争前当了逃兵,这成了爷爷的耻辱,此后便再无往来,足以见得爷爷是个爱憎分明的人。”

血洒淞沪战场

令人痛心的是,这封信竟成了蔡炳炎的绝笔。4天后,在素有“血肉磨坊”之称的罗店战场,他壮烈牺牲,年仅35岁。罗店虽小,却是连接嘉定和浏河的重要军事据点,守住罗店,就能保全嘉定、浏河一带,间接守卫苏州和上海的门户。当时,日军已登陆罗店,蔡炳炎率全旅5000余名官兵向苏州方向突进,官兵们利用棉花地、田埂和秸秆作掩护与敌周旋,僵持一天后,击退日军,推进至罗店。8月25日,日军主力在炮火支援下发动猛攻,蔡炳炎率部奋勇还击。在敌众我寡、形势危急之时,他冲锋在前,一再推进指挥所。战斗中,蔡炳炎胸部中弹,仍扬手高呼“前进!前进!”,直至双目阖闭。

蔡炳炎牺牲后,赵志学带着子女艰难度日,虽有国民政府的抚恤金,在战火纷飞的年代仍难以为继。“不得已,奶奶赵志学将我父亲蔡浙生交给爷爷前夫人抚养。抗战胜利后,奶奶到美国定居,父亲跟随养母,从此与奶奶分隔两地。”

“1985年,合肥市政府为爷爷蔡炳炎举行迁墓仪式,将其灵柩安葬于蜀山的烈士陵园。奶奶赵志学也赶回来参加,我和父亲还有奶奶,隔着太平洋的三代人终于团圆了。”

新安晚报 安徽网 大皖新闻见习记者 尚雅婷(图片由胡清提供)