发布日期:

安徽人与《龙文鞭影》

《龙文鞭影》一般认为是由明万历年间担任过国子监祭酒(国子监是当时国家最高学府,祭酒则相当于校长)的萧良有编纂,是一本经典儿童启蒙读物,原名《蒙养故事》,以四言对仗韵文的形式,收录自三皇五帝至明末的1062则典故,涵盖二十四史、《庄子》、《搜神记》等典籍,涉及政治、军事、文学、神话等领域。

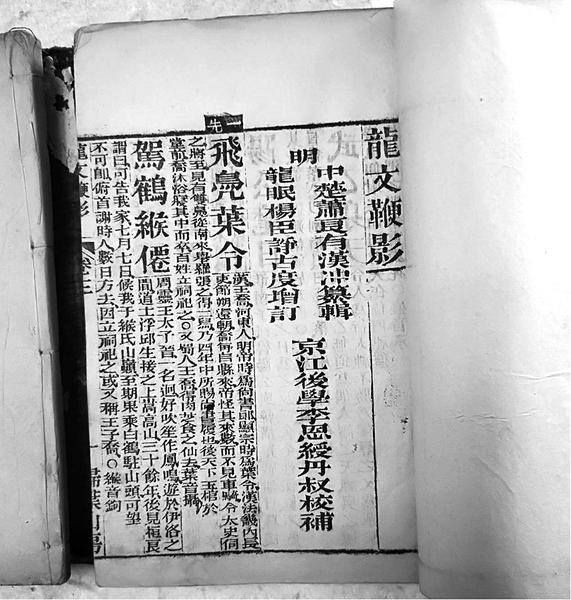

该书最初在安庆及周边地区流传,清初,学者杨臣诤认为《蒙养故事》确实“有裨幼学”,只是太简略了,对典故的注解也有不少错误,于是加以补充订正,并将书名改为《龙文鞭影》,于1660年刊行,距离《蒙养故事》已经过去百年,到今年恰好是365个年头了。

初衷

“龙文”指古代良马,据说此马无须扬鞭,见到鞭影就会疾驰。以此做书名,自然是希望读者阅读这本书收到“逸而功倍”的效果。

杨臣诤(1596-1674),即书中的“龙眠杨臣诤古度”,字无诤,又字古度,为我国明末清初教育家,幼时刻苦攻读,钻研古籍,明清改朝,遂绝意科场,年七十九卒。杨臣诤是枞阳县石溪人,家住枞阳县项铺镇石溪杨古凹,为龙口杨氏,所以称“龙眠古度”。根据《龙眠风雅·卷三十五》中的杨臣诤《访林茂之先生却赠》诗注释,可推断出“古度”即来源于林茂之。

林茂之原名森阮,字茂之,他更名为古度后,夺得福州童子试第一,名噪天下。杨臣诤屡受童子试困扰,故改用古度,大概是希望像林古度一样,也能取得好成绩。林古度在任都察院司理时,住在石溪。至今,在枞阳浮山留有“闽林古度”题《同钟伯敬烛壁》石刻。

清末,江苏丹徒人李恩绶曾于光绪十年(1884年)赴合肥游历,在合肥西乡紫蓬山下的周老圩教书多年,与合肥周家谦等人有交往。周家谦(1853-1925),字菉陔(一作六皆、六堦),号槃盦,晚号槃叟,今肥西县紫蓬镇人,是晚清淮军将领周盛波的长子。李恩绶认为这本书仍有谬误,在周家谦的鼓励下,李恩绶将《龙文鞭影》在紫蓬山完稿。随后,清人李晖吉、徐瓒,仿照《龙文鞭影》的体例,合编了一部《龙文鞭影二集》。我们现在所看到的《龙文鞭影》多半是经过了上述学者不断增补、订正、充实后的书。

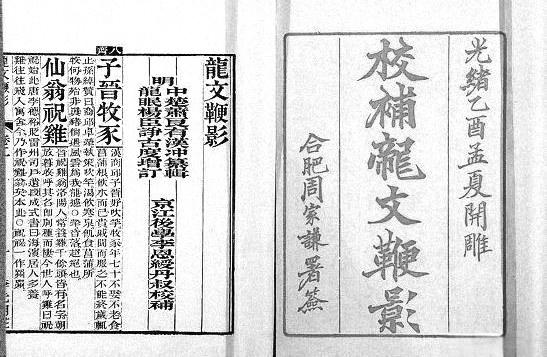

今天见到的《龙文鞭影》,多为光绪乙酉年修订本。该书开创了“故事认知+伦理灌输”的蒙学范式,强调“不待扬鞭自奋蹄”的自主学习效果,为进阶学习《四书》《五经》打下基础,此书与《三字经》《百家姓》《千字文》并称“传统蒙学四大经典”。

在“孔夫子旧书网”上,一套四本的清光绪乙酉年(1885年)间开雕、合肥周家谦署签(在古籍语境中,指书名由特定人员题写)、李恩绶校补的《校补龙文鞭影》线装书售价近万元。

由此可见,安徽人杨臣诤、周家谦对《龙文鞭影》的完善传播有巨大贡献。不仅如此,在这本收录了各种典故的书中安徽人的身影也频频出现。仅举数例。

典故

“路斯九龙”。路斯即张路斯,唐代颍州(今阜阳颍上)人,曾任宣城县令,后成为神话中的龙王。夫人石氏,生有九子。相传张路斯在罢官回乡后,经常到焦氏台垂钓。有一天,他全身湿漉漉地回家,对夫人说:“我本是一条龙,今天与另一条龙郑祥远争夺钓台宝殿,明日将战,请让九个儿子助我一臂之力。”第二天,张路斯率众与郑祥远交战,并获得了胜利。战后,张路斯的九个儿子纷纷化龙而去。故事充满了神话色彩和奇幻想象。

《龙文鞭影》有则“公瑜嫁婢”的典故,说的就是合肥进士钟离瑾的故事。钟离瑾(字公瑜)是宋真宗咸平三年(1000年)庚子科进士,他是一个非常仁义、富有同情心的官员。钟离瑾任德化县令时,曾买了个女婢。回衙之后,探问其身世,方知是前任知县之女,因为家贫不得已为佣。钟离瑾深敬前任知县清廉,决定将其收养,最后当自己女儿一样嫁与良配。《宋史》也为钟离瑾立了传,钟离瑾和包公一样,做过开封知府。

“左慈掷杯”则说的是东汉时庐江人幻术师(类似今天的魔术师)左慈的故事。传说左慈有仙术,曾被曹操断食一年不死,后喝酒时将杯子掷出变作飞鸟,自己突然不见,充满魔幻色彩。

“预识卢储”则讲了这样一个趣话。卢储是合肥人,唐宪宗元和十四年(819年)向尚书李翱投卷求荐,其文卷被李翱长女(时年15岁)断言“必为状头”。李翱因此对卢储刮目相看并将女儿许配给他。第二年(820年)卢储参加科考,不负众望,一举夺魁,成为该科29名进士之首。因此,卢储也被研究者认为是安徽省历史上的第一位状元。卢储洞房之夜创作的《催妆》诗,既符合唐代新郎需作诗催促新娘出阁的婚俗,也印证了唐代“榜前择婿”的社会风俗:

昔年将去玉京游,第一仙人许状头。

今日幸为秦晋会,早教鸾凤下妆楼。

诗句开始追述科举经历,“第一仙人”既指妻子预见其中状元的慧眼,亦暗喻其妻身份尊贵。末句“鸾凤”即鸾鸟纹铜镜,唐代婚礼常用镜作为婚聘之物,承载着对婚姻美满的期许。

“召父杜母”中召父典故出自《汉书·循吏传·召信臣》。召父即召信臣,九江寿春(今安徽寿县)人,在担任南阳郡太守期间,在广泛的调查基础上,提出了发展经济的种种措施,其中推广灌溉是其主要政绩。召信臣“行视郡中水泉,开通沟渎,起水门提阏凡数十处,以广溉灌,岁岁增加,多至三万顷,民得其利,蓄积有余”。在他的带领下,几年之内,建设引水渠数十处,灌溉面积达200多万亩。召信臣不仅注重工程建设,而且重视灌溉管理。为了合理地调配用水,他制定了“均水约束”,刻在田边的石碑上,推行节约用水,以免出现用水纠纷。百年之后,又有杜母即杜诗出任南阳太守,二人治理下,南阳“比室殷足”,百姓安居乐业,“召父杜母”成为赞誉良吏的固定表述。

“能文曹植”里的曹植、“阮籍青眼”里的阮籍则是为大家都熟悉的安徽人。

以上仅是列举部分篇章。《龙文鞭影》对儿童启蒙带来的作用,是通过潜移默化来实现,以期达到见贤思齐的效果。出生在合肥四古巷的科学巨匠杨振宁回忆童年生活时,曾经多次提到这本书。杨振宁4岁时,母亲开始教他认字,年多后他已经认得3000多汉字。他5岁始念的头一本书是《龙文鞭影》。1928年夏天母亲带着他到上海接留美归来的杨武之时,6岁的他在父亲面前已能把《龙文鞭影》背得非常之熟了,父亲高兴地送给他一支钢笔。

我们在庐江矾山镇刘氏宗祠里,发现有一张刘秉璋的后人(曾孙)刘耆龄给杨振宁夫妻赠送《龙文鞭影》的照片,联系起来才知道原来有这么个渊源。

中国古典诗词、文言文写作时有用典故的习惯,对典故的熟悉程度也是文化水平的象征,收录在《龙文鞭影》里的安徽名人典故体现了安徽人在古代的重要影响,也是安徽悠长文脉的一个体现。

(感谢合肥地方文史学者高峰先生为本文写作提供资料支持。)