发布日期:

战斗!在没有硝烟的战场

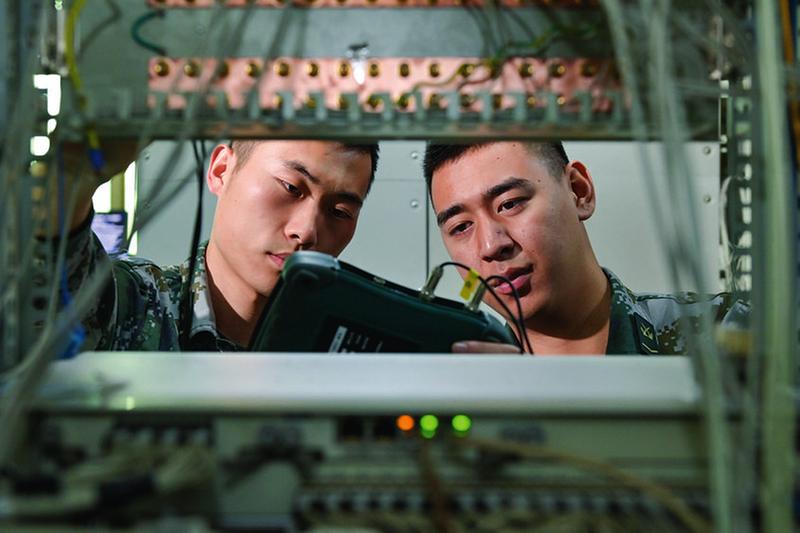

这是一个普通连队,在人民军队序列中,它平凡无奇、寂静无“声”,仿佛岁月长河中的一座礁盘。这是一个光荣连队,建连69年来获全国(全军)级荣誉2项、战区(军区)级荣誉21项、省(军)级荣誉40项,荣立集体二等功2次、三等功3次。“银线就是钢枪,机房就是战场”,走进中队营盘,不到5亩地的区域却是联通军地上下的重要通信枢纽,常年担负全省国防动员系统网系维护等重要任务。士兵有信仰,连队有力量,它们就是安徽省军区通信中队,在没有硝烟的战场上书写着忠诚与担当。

银线是钢枪机房是战场

——始终把服务备战打仗作为使命

兵马未动,通信先行。通信兵身在兵位、心为战谋,坚持做让党放心的“千里眼”“顺风耳”。近10年来,中队官兵先后10多次参与党和国家领导人、军委领导来皖视察通信保障,60多次担负抗洪抢险、重大演训活动等通信保障任务,每次活动他们最先进入战位、最后撤出战场。

电磁空间也有刀光剑影,无形战场同样诛心销魂。一次夜间,四级军士长吕晓琳守听电台,突然收到一个信号很强的频点,感觉内容可疑,判断是来自境外大功率反宣电台,他第一时间向上级报告,联系地方相关部门查询波段并进行电磁干扰压制,消除了安全隐患。类似情况无线分队官兵时常遇到,每次都是第一时间处理,从来没有放松一丝警惕。

在官兵眼中,岗位就是战位、银线就是钢枪、机房就是战场、执勤就是战斗。2020年夏天安徽发生特大洪水,长江、淮河、巢湖流域三线告急,东部战区在淮南开设抗洪指挥所。中队奉命参加指挥所通信保障,连续奋战22个昼夜,圆满完成抗洪部队通信保障任务。8月17日撤回后,他们来不及休息又投入军委首长来皖视察重大保障任务。

当晚任务明确后,分队长于谦带3名战士迅速展开作业,分配号码资源,进行线路测试和保密电话调试调通,4人背靠背挤在一个十分狭窄、转身都困难的配电间,连续奋战30多个小时,核对登记电话线路节点650余个,跳线200余次,开设数十条专线,保证每个号码节点清晰、通信稳定。军队调整改革以来,中队每年至少担负5次重大通信保障任务,始终把服务备战打仗作为使命,把保证线路畅通作为责任,坚决做到“指向哪里打到哪里、叫到哪里通向哪里”,保持“全时在线”状态。

闻令而动把备份当作备战——在实战中锻炼出一批骨干人才

长期以来,中队有“备份”的传统,为保证通信不中断,执行保障任务架设专线,一般至少配备两条可随时替换的保护线路,除了军队线,有时还备用地方线:为保证电源不间断,除蓄电池间接通UPS备用电源外,还随时备用柴油发电机,即便不常用也经常维护保养。随着中队列装的通信装备越来越先进,传统手段一直没丢。最老的手键拍发设备虽不常用,但他们始终留作最后的保底手段,定期使用不同手段与上、下级单位进行通信检查,多一种手段就多分胜算。每次执行保障任务,涉及的每个要素都要先把规程学习一遍、故障预想一遍,针对性地预置应对方案,重要节点都要做好备份,确保一有情况随时应对。

每次任务完成后,他们进行检讨反思,把保障任务和处置故障中的经验、教训,梳理形成“故障排除案例库”,为下次任务做好备份。中队特别注重“人才备份”,每个专业岗位设立“AB岗”,开展专业融合训练,倡导“一专多能”,每个骨干都能胜任2~3个专业岗位,遇到特殊情况人人都能上、上来就顶用。

通信保障随时要面对意想不到的情况,哪里有故障,哪里就是战场。每次警报响起,值班员都会跳起来,第一时间冲进机房,迅即找到问题、尽快排掉故障:任务没完成,他们不吃饭、不睡觉,与故障“死磕”到底、不胜不休。为不影响白天正常通信,光缆故障检、排、抢、代、通的战斗,大都在午夜打响。

一次午夜,合肥黄山路光缆干线出现故障,信号时好时坏,很难确定具体点位。上级明确6个小时内必须抢通。时任分队长张海峰等4人,夜间12点开始排查,发现故障点位于省军区西门一处废井下,下水井盖打开瞬间,一股恶臭袭来,污水直往上冒,密闭空间令人胆怯。新兵谢国兵第一次碰到这种情况,没控制住直接吐了。

张海峰二话不说,脱下外套跳了下去,开始理线、对线,发现里面多处破损,接了几处还是不行。大家商量,决定换掉这段缆线,几个人费了九牛二虎之力把旧缆线抽出来,换上新缆线进行熔接。有的同志体力透支、疲惫至极,熔着熔着就打起了瞌睡。为尽快恢复通信,大家咬紧牙关、争分夺秒,一直干到天亮。任务完成后,大家一身污泥一身汗,像打胜仗一样亢奋。日常保障中,故障经常会碰到,官兵始终闻战则喜、闻令而动,认为大项任务越重越光荣、排除故障越多收获越大,在一次次故障抢修实战中锻炼了一批骨干人才。

一字一码千军万马

——战斗在没有硝烟的战场上

“一字一码、千军万马”,迅速、准确、保密、不间断是通信业务之魂。中队从基本功抓起,严抠细训,基础不达标不出班,跟班不合格不上岗。无线分队每年报务员集训,基础训练长达9个月,每天重复练习抄报、敲手键、敲电传,一周一考,考结业再往上加码。新兵刚按触无线电码还有点新鲜感,越到最后越觉得枯燥无味。为提高抄报手速,有时一次抄1万多码,手掌磨出了一层层老茧。

这些仅是“开胃菜”,真正培养一名合格报务员至少需要3年时间,通过千锤百炼,抄写电报形成本能反应,敲击电键变成肌肉记忆,达到“万无一失”。有线话务员要想走上机台,必须练好耳功、手功、口功、脑功“四功”。新兵业务培训从背记号码开始,每人要背熟盆凉水,一头埋进去,快速恢复清醒。“长话台”是省军区的形象窗口,是全队公认的标准最高、压力最大、执勤最苦的岗位,除了熟悉机上操作、学会与人沟通,还要练就超强心理素质、敏锐应变能力、高效服务水平,能够胜任岗位的都是百里挑一的业务精英。班长易莉有时一天话务量300多个,经常同时处理3~4个电话,最多时候一次接听处理7个电话,从没出过差错,被称为中队的“最强大脑”。

通信保障是没有硝烟的战场。中队坚持从难从严从实战出发,按纲施训、从严治训,每月组织应急处突常态演训、信息通信岗位自训,加强经常性考核评比,苦练精训业务技能,力求训到极端、练到极致。据不完全统计,中队每年话务接转电话好几万次,保障各级各类任务活动试线及外线接转3万余次;程控和光端处理各类告警、故障、光缆中断等情况近3000余次;配线和电源完成布设、测试、处理、巡检各类线路近2000公里;显控完成保障各类试线、抽点、会议等近4000次(场)等。

铁心跟党永不迷航

——传承红色基因书写“幕后”传奇

通信中队荣誉室有一台老式发报机,被官兵视作“连宝”:战争年代,它一头连着党中央、中央军委,一头牵着烽火将士,“嘀嗒嘀嗒”成为永不磨灭的红色记忆。

新干部上任,新战士下连,第一课就是参观中队荣誉室,学连史、知传统,明白“从哪里来、到哪里去”,做到“入连先入魂”。这种仪式是中队的光荣传统,也是官兵的精神图章。

69年来,中队先后历经10次调整改革。现任政治指导员潘悦亲历的最近一次,是2017年7月省军区系统调整改革后通信站整编为通信中队。她说:“无论单位调整改革、形势环境变化、人员分合聚散,一代代官兵用‘同频共振’的绝对忠诚、‘没有杂音’的绝对纯洁、‘畅通无阻’的绝对可靠,始终做到铁心跟党走、永远不迷航!”

每年主题教育,中队都组织官兵到烈士陵园、纪念场馆接受红色教育,开展政治拉练,强化军魂意识。今年党史学习教育,中队新老党员集体参观渡江战役纪念馆,面向党旗庄严宣誓。党员骨干都讲,瞻仰革命烈士墙、无名英雄碑,想到中国共产党百年奋斗的苦难辉煌,先烈先辈视死如归的革命气节,他们心灵受到了洗礼、净化。

砺练信息尖兵,勇当保障先锋。近年来,中队官兵秉持“通信主通、永不失联”信念,叫响“靠业务吃饭、凭本事说话”口号。一茬茬官兵在这里成长成才,书写着通信尖兵的“幕后”传奇。

新安晚报安徽网大皖新闻记者陈牧