发布日期:

孤独如影随形,希望永生不息

□芜湖刘敬

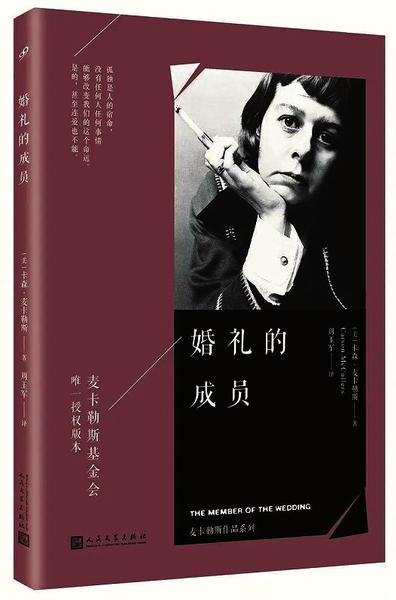

知道卡森·麦卡勒斯这个名字,源于多年前随手翻开的一部小说《心是孤独的猎手》。据称,此书在美国现代文库评出的“20世纪百部英文小说”中排名很靠前。不过,我读书向来随心随性,绝大多数情况下属于偶遇之下的一见倾心,排名与获奖等,皆在其次。就像无意间记下了书中这几句颇显“悲观”与“感伤”的话:“孤独是绝对的,最深切的爱也无法改变人类最终极的孤独。绝望的孤独与其说是原罪,不如说是原罪的原罪。每个人都孤独,却并未因这相似的孤独相连,人终究是孤独的,好像人终归是要死的。”其时其境,早已忘却,或因震撼之极,卡森·麦卡勒斯的名字从此才根植于心,念念不忘吧。

诚然,除了爱情,孤独亦是小说创作的永恒主题。仅就卡森·麦卡勒斯的长篇而言,相较于《心是孤独的猎手》,或者那部同样出名的《伤心咖啡馆之歌》,我手头的这本《婚礼的成员》,似乎“稍逊风骚”——正值夏季,万物生长,蓬勃而热烈的,除了自然界的草木,还有佐治亚州南方小镇上一个12岁女孩的内心。她叫弗兰奇,因为青春期的突然而至,加之同龄伙伴的莫名排斥,便天真又强烈地萌生了“世界那么大,我想去看看”的难以阻遏的无尽渴望。她原本寄望于哥哥的婚礼,然后跟着新婚的哥、嫂远走高飞,但这个凝结了弗兰奇整整一个夏季的愁思、想象与骚动的美梦转瞬即逝,甚至比一个肥皂泡的破灭还容易。郁闷万分、愁肠百结的弗兰奇遂又产生了跟着大兵逃离小镇的想法,不料再次弄巧成拙,最后不得不回归“精神的囚笼”……

没错,设若单单从故事情节方面来说,此书委实更像一个12岁小姑娘的内心独白,这独白执拗、冗杂,异想天开却又倍感迷茫,近乎疯狂却又暗自忧伤。波澜不惊的叙述,似有若无的悬念,尤其是在这样一个高温“雄霸”的夏天,能陪如此敏感、多思而又纠结的少女弗兰奇走过生命历程中这短暂而又漫长的4天夏日时光,似乎确需更多一点儿的耐心。而另一个方面,每一个成年人的内心里都住着一个孩子。小说的杀伤力恰恰在于,以散文式的笔法,精心开掘出一条蜿蜒前行的大河,而这大河,貌似水流平缓,不疾不徐,却又漩涡暗涌,让你我在毫无防备之下,陷溺其间。谁不曾是个孩子呢?或许,你也有个4岁的约翰·亨利般的小表弟;或许,你已成长为女佣贝莉尼斯式的中年人……但这都不重要,重要的是,“也许我们都想自由,挣脱了好自己做主,但无论怎样努力都在定局之中。我就是我,你就是你,他就是他。我们每一个人都被自己限定。”即便大家经常围坐在一处,聊天,打桥牌,但贝莉尼斯那不太完美的婚姻,已把她牢牢禁锢在鲁迪存在时的世界,一颗心永远无法逃离;约翰·亨利呢,本就是个幼稚而孤单的小屁孩……

所以,没人能够理解正处于兵荒马乱的青春期的弗兰奇——那“宿命的孤独”,就像《心是孤独的猎手》中,安东尼帕罗斯之于辛格,即使别离在即,“车从路边开动的刹那,他把脸转向辛格,他的笑容平淡而遥远——仿佛他们早已相隔万里”,连爱也不能改变,连爱也无能为力,这种人与人之间精神的隔绝与疏离,真是“没治了”。

说到语言,正如《纽约时报》所赞的,极少有作品像《婚礼的成员》这样将情绪的波动传达得如此精妙。“世界此刻那么遥远,远得让弗兰奇无从想起。她眼里的地球并未像过去那样,分裂、飘零、时速千里。地球如今是巨大、静止而平展的。她和任何地方都隔断了,中间横亘着一条深阔的鸿沟,是她无计飞渡或跨越的。”麦卡勒斯能以精练、生动又细腻的笔触传神地描绘出人物内心情感的细微震颤,并通过时间推移中周围环境的光影色彩变化等,来营造一种奇异的孤独的意境,从而突显小说的主题。“这时,厨房影影绰绰,一切越来越深地陷入黑暗,而话语声盛开。他们轻声细语,他们的声音盛开如花儿——如果声音可以像花,而话语声能够开放。”统观全书,更似一首忧伤又美丽的散文诗,一首孤独的心灵之歌,尽管,字里行间,处处潜溢着隐喻色彩——联系麦卡勒斯的成长经历与时代背景,我们不难发现,叛逆、孤僻、乖戾且显神经质的弗兰奇身上,应该时时“流淌”着作家的“血液”。实际上,岂止是弗兰奇,表弟,女佣,酒吧的客人,街头的大兵,甚至是小镇的天空,阴郁的街巷等,都是孤寂的,苦闷的……

不过,在田纳西·威廉姆斯看来,“卡森的心经常是孤独的,它是一个不知疲倦的猎手,寻找着那些她可以为之奉献的人们,但那是一颗明亮的心,它的光彩盖过了她全部的阴影。”写孤独,非为赞孤独。弗兰奇害怕孤独,故一直在试图摆脱孤独,告别孤独——盼着参加婚礼、街头分享喜讯、偷偷带着行礼和枪去车站、谎报年龄入酒吧“傍”大兵……从此逃出小镇,远离孤独,这是弗兰奇的初心,也是作家的初心。虽然表弟生病去世了,但小说的结尾,依然让我们瞥见了一抹鲜明的亮色:贝莉尼斯打算结婚了,弗兰奇也准备搬家了——未知的明天闪耀着崭新的希望,而有了希望,生命自然不惧孤独,不是吗?