发布日期:

江左大家龚鼎孳

龚端毅公奏疏

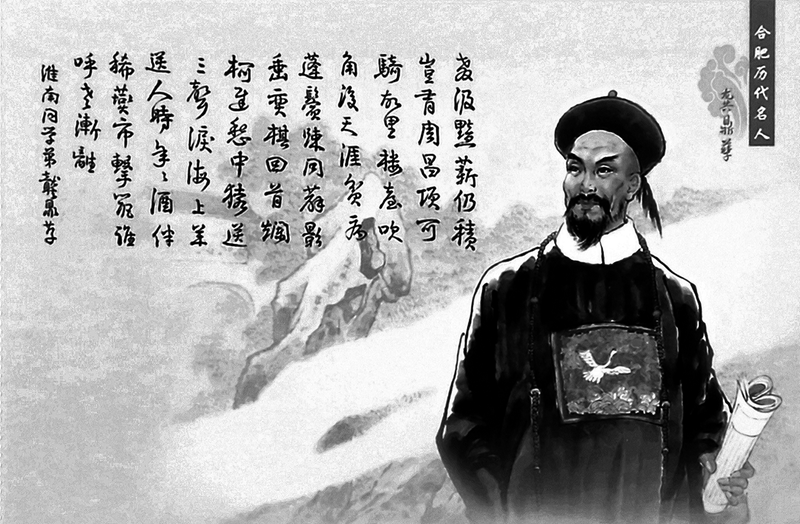

龚鼎孳(《合肥历代名人》明信片,2006年发行)

明末清初之际,合肥人龚鼎孳声名显赫,人称“龚合肥”。康熙年间,历转刑部、兵部、礼部三部任尚书。他在文学上颇有建树,诗、词、文俱佳。在清初诗坛,与钱谦益、吴伟业并称为“江左三大家”,成为享誉朝野的文坛领袖。《清史稿·文苑传》载:“自谦益卒后,在朝有文藻、负士林之望者,推鼎孳云。”

由于历仕“大明”“大顺”和“大清”、被称为“三朝”官员,有人据此对龚鼎孳的人品表示质疑。对其所做的政治选择,史家见仁见智,褒贬不一,难有定论。但是,作为文化名人,他的突出成就得到了广泛认可和高度肯定。

一

著名文学家韩愈被后人尊为“唐宋八大家”之首,有“文章巨公”“百代文宗”之誉。韩愈推崇“文以载道”,强调文章的教化作用和社会价值。其《争臣论》有云:“君子居其位,则思死其官。未得位,则思修其辞以明其道。”类似主张影响深远。

历史上的言官,不乏直言诤臣。作为监察官员,他们对皇上敢于上谏,对大臣批评弹劾,甚至不惧丢掉身家性命犯颜直谏。言官群体在察举吏政、剔蠹除奸、缓和社会矛盾、维护统治秩序等方面发挥了重要作用。

龚鼎孳颇具个性,不畏权贵,这种“直臣”风范不因易代变乱而改变。他敢于上疏直言,多次为民请命,仕途一直坎坷跌宕。明末之际,因为弹劾首辅陈演庇贪误国,触怒崇祯皇帝,龚鼎孳被革职下狱。李自成农民军占领北京后,龚鼎孳被逼“助饷”,受到拷掠。清顺治年间,因违背满族统治者意愿,抵制“崇满抑汉”政策,尽力保护遗民士子,龚鼎孳连续被贬,几年间被降十五级。直到康熙年间,才再次得到重用。

崇祯十五年(1642),龚鼎孳授兵科给事中。由于年轻气盛,负性刚直,龚鼎孳无所顾忌,接二连三地上疏言事,弹劾朝臣,以致“每逢早朝,则自大僚以至台谏,咸啧啧附耳,或曰曹(良直)纠某某,或曰龚(鼎孳)纠某某,皆畏之如虎”。(李清《三垣笔记》)

勇于进谏,敢争是非,不仅体现出龚鼎孳奋发有为的责任担当,也反映出他不惧权贵的傲然风骨,以及勤于思考、善于发现问题的出众才干。

龚鼎孳关心百姓疾苦。其《元日早朝试笔》云:“禄食小臣惭曝献,春田还愿息征攻。”《秋夜饮归即事·其二》曰:“夜夜华筵合列卿,大酺何日赐苍生。”每当有同僚和朋友离京外任地方官员时,龚鼎孳总是提醒和叮嘱他们体恤民众,关爱民生:“战余民力还深惜,阊阖春开待皂囊”(《送李琳芝侍御察荒中州》)、“高第政成征拜急,好轻徭赋重民生”(《送饶资生令溧水,饶蕲水人,二十年前旧交》)、“安边筹策耕桑急,天意分明厌鼓鼙”(《送袁九叙少司马开府滇南》),如此等等,爱民之心,拳拳可见。

稍加留意,即可发现,龚鼎孳奏疏中有关蠲免赈灾的倡言、“更愿皇上躬行节俭,为天下先,凡可以省财息民者时留睿念”(《钦奉上谕尚节俭以惜财用疏》)的进谏,以及针对京城士民“竞崇侈靡”的不良之风气主张“凡演戏闹会,尽行禁止,而男女服饰,尽照部颁品式”(《遵谕陈言禁侈靡以节民财辨等威以定民志疏》)之类力倡节俭、禁止奢靡的提议等,与上述诗文可谓异曲同工。这些文字,前者意在“致用”,后者可以“补史之阙”。历史地看,其中不乏文化传承的因素。

二

早在入关之前,清政权就确立了“国语骑射”的基本国策。进京以后,清廷采用野蛮的民族征服手段,大力推行“汉人满化”,在强令汉人“剃发易服”的同时,不仅要求满人必须学习满文满语,还大力提倡汉人学习满文满语。针对清廷大力推行的崇满抑汉民族歧视和民族压迫政策,一些在朝汉官奋力抗争,在推崇儒学、推动恢复科举制度(保证了汉官成为清代官员的主体)、建言革除弊政恶政等方面发挥积极作用,力图冲破种族和文化的藩篱。

顺治十年(1653),龚鼎孳受到重用,升任刑部右侍郞,成为“副部级”司法官员。到任不久,他就上呈《遵谕陈言乞赐采择以广皇仁以答天眷疏》(也作《遵谕陈言疏》),从“定罪贵乎按律也”“折狱贵乎得情也”“司审之规宜定也”“决囚之制宜慎也”“流徙之法宜酌也”“词讼之案宜清也”和“收赎之例宜行也”七个方面一一陈言。

同时,他还要求改变大小狱情文书“止有清字,而无汉字”等弊端以及满汉官员不平等的现象。身为汉官,龚鼎孳不避忌讳,力图革除此弊,显然属于冒险之举。从文化拯救的层面来看,这种自觉行动,则体现了一个汉族士子的责任担当。

在满文(或称清文)作为“国书”的情况下,龚鼎孳等人要求将汉字作为“官方文字”,既是谋求汉族官员和汉族民众的权利、改变满族官员一手操纵朝政的局面,也是极力争取汉文字、汉文化在新朝的合法地位,其意义不可低估。

龚鼎孳长期任职于京师,交游广泛,案牍劳形之余,与各类文人的雅集交游、饮酒赋诗,是龚鼎孳最为看重的生活内容。据王士禛《渔洋山人自撰年谱》所记:“是年(康熙六年),与汪(琬)、程(可则)、刘(体仁)、梁(熙)及董御史文骥玉虬、李翰林天馥湘北、陈翰林廷敬子端、程翰林邑翼苍辈为文社,兵部尚书合肥龚(鼎孳)公实为职志。”

作为朝廷官员和文坛巨擘,龚鼎孳等人凭借其社会政治影响力,热心组织并积极参与各种唱和活动,不仅促使了清初诗坛的复兴,培养了一代文学新人,而且倡导并引领着符合传统诗教的诗歌风格。处在明清鼎革时期,诸如此类文化活动的意义以及由此所产生的特殊影响尤其值得关注。

三

在《王铁山司马奏议小序》中,龚鼎孳写道:

论人于今日不难,救吾民则圣贤,虐吾民则寇盗,两言决耳。圣主视民如伤,群公赞佐治平,日犹不足,谓汤火终不可衽席四者,未之前闻。夫天下者,郡国之积也,监司守令无秕政则百姓安,百姓安则元气固而朝廷尊。昔温公入雒,儿童、走卒皆举手相贺曰:“司马相公活我!”其铁山先生之谓哉?余更有三言,正告天下之为民牧者,曰“良心”,曰“天理”,曰“王法”,愿与督抚诸贤硕共提醒之。良心昧,天理灭,而谓王法之必可倖逭也,则司败者之责矣。

此序短小精悍,只有二百来字。开门见山,直奔主题:“论人于今日不难,救吾民则圣贤,虐吾民则寇盗,两言决耳。”由此可见,不昧“良心”、尽责尽力“救吾民”是龚鼎孳内心一直坚持的为官准则,不仅身体力行,而且积极倡导。这种理念体现了儒家学派的济世安民思想。

宋代欧阳修《朋党论》云:“大凡君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋,此自然之理也。”龚鼎孳严守君子之道,他嫉恶如仇,常常置身于风口浪尖。在他的心目中,“君子小人之不能并立,犹夫冰炭之不相入,而熏莸之不共器,其来久矣。”(《孙北海先生七十寿序》)

对于苏轼,龚鼎孳可谓“神交久从君”。其《赠薄尘上人序》有云:“从数千里外想西湖,一恨事;从数百年后想东坡,一恨事。髯翁邈矣,吾不得见,见一笔、一墨、一吟、一咏,如一巾、一袂、一笑、一语焉,是此老犹与我拱揖乎石几蕉榻之侧也。”

遗民诗人纪映钟诗云:“孟郊倔强尊韩愈,山谷钦岐事老坡。”他以孤高寒士孟郊和苏轼的学生黄庭坚(号山谷道人)自比,而以好客爱士、提携寒士的高官文人兼文坛领袖韩愈以及文学巨擘苏轼(号东坡居士)喻指龚鼎孳,体现了隐居不仕的遗民士子对龚鼎孳文坛地位的认可。

龙松馆是龚鼎孳当时的居所。龙,寓意着志存高远,松,代表着品格高洁。显然,这样的斋室名号表露出主人的情怀与精神追求。

龙松,也被作为龚鼎孳的代称。在《香严斋词话》中,计东曰:“当今才位德望若合肥龙松先生,可谓盛矣。拟之前哲,庶几韩、范、欧、富之俦。”以宋代有“四人杰”之誉的韩琦、范仲淹、欧阳修、富弼比之,称其“怜才好士,汲引寒畯,一往深情,久而弥挚”。

一代大家,可歌可泣。文脉传承,弦歌不辍。