发布日期:

那河、那桥、那人

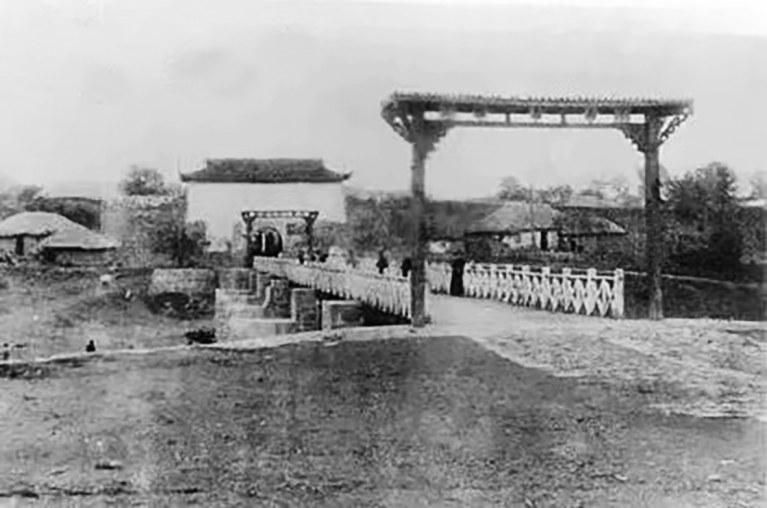

民国时期的凤凰桥。

上世纪90年代的凤凰桥。

新改造的凤凰桥。

宣城宛溪河冬日风光。

河流,人类的襁褓,文明的摇篮。古往今来,人类有多少故事的发生,都与河流有着密切的关联。

1

古城宣州,陵阳山下,清澈的宛溪河,悠悠流过。早在二千多年前,这座城市的文明历史,就从这里起脉。一如北宋的文人宰相王安石在其词作《桂枝香》中所唱:“千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。”

在古代,河流是交通运输的生命线。穿城而过的宛溪河,滋润了城市,方便了生民。据史料记载,当大唐盛世之际,宛溪河两岸居住的多为富商巨贾,商贸因而发达。诗仙李白曾用“鱼盐满市井,布帛如云烟”这样的诗句,着力渲染宛溪河两岸的富庶。一转眼,就是三百多年后的北宋中期,由于商品经济的兴起,宛溪河两岸的商贸更加繁荣,诗人梅尧臣在他的诗文中有全景式的记录:“宛水过城下,滔滔北去斜。远船来橘蔗,深步上鱼虾。鹅美冒椒叶,蜜香闻稻花。岁时风俗美,笑煞异乡槎。”这是否可称之宣城的“清明上河图”呢?

2

宛溪河,一条诗意荡漾的河。“江城如画里,山晚望晴空。两水夹明镜,双桥落彩虹。人烟寒橘柚,秋色老梧桐。谁念北楼上,临风怀谢公?”当我们穿越时空,回想当年仙风道骨的李白登上谢朓楼,眺望如画江城,看到宛溪河上凤凰、济川二桥,如彩虹飘落,不禁感慨起谢朓来的情景,在我们的心中,一定会想起和感谢另一个人来,他就是隋朝的宣州刺史王选。

宣城,秦称鄣郡,汉名丹阳。公元280年,晋武帝灭吴,结束三国分立状态,国家统一,丹阳郡改名宣城。589年隋文帝杨坚灭南陈,又改宣城郡为宣州,主政长官也由太守复为刺史。尽管杨坚建立的气象一新的隋朝,被他的儿子、暴君杨广断送了前程,仅二世而亡,但这个短命的王朝留给宣城的印记却是极为深刻。因为隋文帝开皇年间给新设立的宣州选派了一位深得民望的刺史——王选,他虽没能在宣城干出惊天动地的伟业,却给宣城人民做了一件实实在在的民生工程,那就是在奔流不息、形同天堑的宛溪河上,架起了济川、凤凰两座桥梁,使宣州城内东西交通成为坦途。只是,限于史料的阙如,这位王刺史的籍贯生平等,我们已无从查考。

王选当初修建的济川、凤凰两桥,都是木构,并不坚固耐用,但在宣城的建桥史上,却有划时代的意义,这是宣城有桥之始,开创了宣城建桥历史的新纪元。正是有了这两座桥的存在,当诗仙李白飘然而至的时候,其灵敏无比的想象才有所寄托,诗人赵嘏的脑海里也因此才生发出“波穿十里桥连寺,絮压千家柳送春”这样美丽的图景。

3

随着时光的流逝和岁月的冲洗,北宋初,“凤凰桥涨毁,乃联舟为梁,改名上浮桥。后亦寻废以舟渡”,于是有知州马遵另建了浮桥,方便两岸往来。大诗人梅尧臣以诗《次韵和马都官宛溪浮桥》记其事:“在昔当阳侯,建桥临大川。洪波不为阻,驰道南北连。何此小溪上,拟象坦且平。马头分朱栏,水底裁碧天。白雨紧大笮,断虹生横舷。游鱼不可见,车骑久临渊。”这位马知州勤政爱民,以至于当他调离的时候,百姓和大小官员都舍不得他离开,在宛溪上横着铁索,不放他走。最后,马知州在官署中设宴,灌醉了大小官员,连夜把铁索截断,轻轻解开船绳,用沾湿的船桨划水,才离开了宣城。梅尧臣同样用诗载其事:“三更醉下陵阳峰,扁舟江上去无踪。叉牙铁锁漫横绝,湿橹不惊潭底龙。断肠吴姬指如笋,欲剥玉榧将何从?短翎水鸭飞不远,那经细雨山重重。却顾旧埒病骢马,尘沙历尽空龙钟。”

又是几百年过去,直至明朝正统年间,宁国知府袁旭将宛溪河上的木桥改为石桥。明人陈敬宗在《凤凰桥记》中详细记载了这次修桥经过及其影响:

“宋初凤凰桥涨毁,乃联舟为梁,改名上浮桥,寻废以舟渡。郡当徽婺江浙往来之交,渡者相踵,溪水泛溢,公私病沮。太守袁公悯焉,谋于众曰:‘视民之病而弗加之意,非长民之道也。吾欲修旧址,复旧名,架石以为桥可乎?’众皆

曰良。又曰:‘经费不赀,计将安出?’众皆曰:‘此吾民利也,吾等愿尽心焉。’于是富者倾囷,勇者宣力,智者效谋,艺者呈技。辇石于山,市铁于肆,百尔之需,刻期咸集。肇役于正统壬戌(1442)八月,讫工于明年二月。桥广二十六尺,修三百尽,傍翼扶栏,下分七洞,坚壮雄伟,聿耸具瞻。是役也,因民之所利而利之民,亦因之所欲而欲之,是以官不烦而民不扰。桥既成,轮者,蹄者,贫者,疲者,耋者,艾者,舍风波不测之艰,就通达坦然之履,莫不赞曰:是皆太守仁思之及也。桥之固垂千百年,太守之寿宜与之,并人心颂祷如此,何其盛哉!惟太守职务众矣,笃彝伦,厚风俗,务农重谷,尊贤养老,下至官府次舍,川梁道途,无所不当治者,亦先王之遗政也。夫祠庙所以祠神,公宇所以临民,学校所以养贤育才,厚风敦本之道胥此焉出。袁公经营缮治,举能新一郡之耳目矣,又能推诚感动,使民不靳资力,以成不世之功,其贤矣哉!”

这是一篇很好的文字,从中可以看出,一个封建时代的官员竟然也有“问计于民”的民主作风,做到“因民之所利而利之民”,真正是孔夫子所说“惠而不费”了,因此深受百姓的喜爱。

4

清康熙三年(1664)宣城知县李文敏重修两桥,均为石质五孔拱形。至清代中期,凤凰桥上建有桥棚,可供游人近观宣城市景,远眺敬亭山景。清人梅庚作有《登凤凰桥望敬亭山积雪歌》,曰:“鳌峰之北北楼东,澄泽如镜垂双虹。李侯去后明镜改,五城十里烟雾中。我今积雪过其上,双虹变成双白龙。直枕陵阳郭,倒衔敬亭峰。……”清末民初,凤凰桥由于年久失修,再次毁坏。直到民国22年(1933),时任安徽省第九行政区督察专员兼宣城县县长周君南修复凤凰桥,利用清时的石桥墩,以红松木架梁,并铺设桥面,桥两沿置有栏杆,桥两端各置一木牌,上书“南惠桥”三字。未满五载,毁于洪水,仅存石桥墩。从此,交通被断绝,名桥不成双。

1984年初,宣城县人民政府决定复建凤凰桥,1985年9月,新桥宣告竣工。其结构形式为桁架拱桥,桥长60米,桥宽12米(其中车行道宽8米),桥头高程为15.94米,配有桥栏桥灯,既朴又雅,并正式复名为“凤凰桥”。由于城市规模扩大,交通事业飞速发展,此桥已难以承载交通压力,2004年宣城市人民政府决定进行改建。2006年6月开工,2007年10月1日正式通车,新桥为提篮系杆拱桥,跨度81米,包括引桥共270米,桥面宽为40米,桥体为五十年一遇洪水设计。整个设计方案简洁、明快、通透、新颖,整体造型美观。除此以外,今人行走在宛溪河的两岸,或是从凤凰桥上向南远眺,还会看到另一座与凤凰桥一样壮观的姊妹桥,那便是贯通水阳江大道的宛溪河大桥了。它的功能,更是起到了新时期联通宣城东西大动脉的作用。

悠悠宛溪水,情深两座桥,一部无字的大书,不是很值得我们仔细品味么?