发布日期:

徽州的年俗

年节食品。

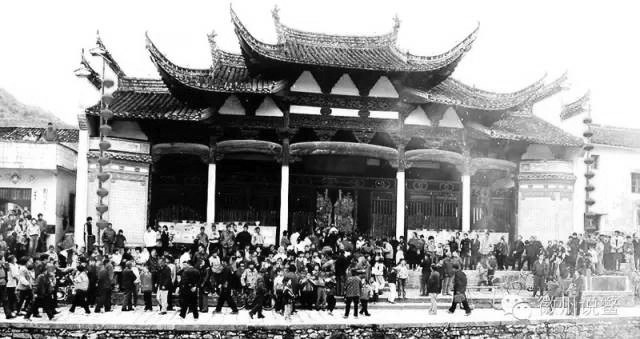

过年时的祠堂前。

中国人过年,过的是辞旧迎新的“时间之年”,更是情深义重的“文化之年”。中国南北方年俗,特色不尽相同。这里以徽州为例,谈谈南方年俗。如今黄山市所辖黄山区、屯溪区、徽州区与歙、休宁、黟、祁门四县,以及原属徽州今属宣城的绩溪县与原属徽州后划江西的婺源县,属南方。这里传统意义上的过年,并不是指具体某一天,而是指以农历大年三十和正月初一为中心,从年前“腊八节”开始至正月“十八朝”结束这样一个较长的时段。有的地方节日时间甚至更长,有“拜年拜到二月二”之说。

小年

北方腊月廿三是小年,南方小年则是腊月廿四。小年这天,南方徽州,是扫尘(俗称“扫灰”)、挂宗容和祭灶的日子。这一天,家家户户大扫除,同时,各户将珍藏的祖宗画像取出,悬挂于堂前,设香案,供祭品,接祖宗回家“过年”,俗称“挂宗容”(有的地方除夕日挂宗容)。

腊月二十四(有的为前一日)傍晚,各家要在厨房灶神(俗称灶司菩萨或灶王爷)牌位前供上糯米粽、饴糖、米馃(又称灶馃、二十四馃)等物品,燃烛焚香,并燃放鞭炮,送灶神上天,俗称“送灶”,又称“辞灶”“谢灶”。这一天,对两件事很注意,一是全家人吃“年羹”(米粉糊,内掺多种干鲜菜蔬、美味调料,当作晚饭吃),吃年羹说明这家人当年勤俭清贫,请灶神“如实”上奏,祈盼来年赐个丰收年;二是灶前供品不能少了饴糖,供饴糖是为了让这黏糊糊、甜腻腻的东西封住灶神的嘴,不让其多话。送灶司菩萨的时间要在深夜,越晚越好。与此相反,到大年三十(有些地方是元宵)接灶神回家则是要早,这一晚一早,目的是使灶司菩萨在天上停留时间缩短,以免言多生事。

小年对商家来说还被称作“大年”,被雇的长工这天下工,学徒要回家过年,商店当晚吃“小年饭”送店员下工。歙县岩寺、潜口等地的商家当天还要祭拜财神。“辞灶辞灶,年节来到”。

除夕

农历最后一天为除夕,俗称“三十夜”。这天家家户户最忙:妇女忙着准备年夜饭,男人则忙着将紧要农活做完,清扫门庭、贴春联门神窗花、挂年画,并与人结清平日往来的经济账目,以便清闲过年。故有“赶忙三十夜,清闲初一朝”之俗语。

夜幕降临,全家人团聚在一起吃“年夜饭”,又称“分岁酒”。吃饭前,先要摆上年菜斟上酒,焚香祭拜祖先,然后全家老少按辈分围坐在一起,开怀畅饮,其乐融融。

若家中有人因旅外或其他原因不能赶回,则要空出相应的席位,并摆上杯、筷、碗等餐具,以示团聚。

年三十夜,家中厅堂、卧室、厨房乃至猪牛栏、厕所等处都要点上灯,称作“满堂红”;阖家伴灯叙旧道新,直至次日凌晨,俗称“守岁”。午夜钟声响起,家家户户在天井或门口摆香案,燃红烛,焚香烧纸,燃放鞭炮,神情肃穆地跪拜天地,俗称“接天地”,然后关闭大门歇息。徽州区潜口有点“三代烛”之习俗,即亥时(指夜里九点到十一点之间)起,每位主妇房中先点小红烛,再点足两烛,最后点半斤或一斤的红烛,寓意代代红、代代高、代代传。

初一

大年初一清晨,全家早起,先由家中男丁(一般为男户主)启开大门,在门口燃放爆竹,并焚香烧纸,敬拜四方神明。而后,全家老少先敬拜祖先,再向家长拜年,幼辈向长辈拜年,平辈相互恭喜。然后举家吃“三茶”,即清泡茶、茶叶蛋、枣栗汤(甜茶),接着食盖浇面(俗称浇头面、肉丝面),象征一年甜到头,有福有寿。之后,由家长携家人至宗祠“庆岁”,首先祭拜祖先,称“谒祖”;而后族众互相揖拜,谓之“团拜”。拜毕,族长宣读族法家规,族众聆训。然后再由宗祠按人丁发给“元宝”(一种元宝状面制糕点),每人一双,每个约半斤。之后,再到支祠、家祠谒祖、团拜,领取“元宝”。西溪南思睦祠旧时还有“合食之典”,即举办全族盛大酒宴,庆祝新年。

歙县南乡人过年见面多问候“清吉清吉”。这是徽州特有的问候语。徽州人用两样东西来代表“清吉”的意思,一是青竹影,即南天竺,二是圆柏枝,即柏树之一种,叶为圆的,与我们常见的扁柏不同。取青竹影之青意和圆柏枝之枝意,合起来为“清吉”,而且这两样东西都保持青绿,很有生命力。

古徽州还有这样的年俗,如徽州区的岩寺、潜口等地,正月初一不串门,不外出拜年;新年第一次外出,须拣吉利方向,多先走“上水”(即往河水之上游行、逆水行)或东行数步,然后才随意走动。

拜年

初二开始走亲访友。拜年很讲究。首先是顺序,先拜长辈后拜平辈,“先舅后岳再姑家”,先近后远。徽州区岩寺、潜口一带有“初一亲,初二邻,初三初四拜丈人”之俗。其次,要备“四色礼”,多为传统糕点以及糖果、烟酒之类,徽州麻酥糖、各种糕等为首选礼品。中午设宴招待。席间,主人要殷勤劝酒,说吉利语。客人酒足饭饱后,还要献上香茶。客人告辞回家时,主人要另备一些礼物让他带回,还要给同去的小孩分发红包(俗称八卦钱),多少视家境而定。有的还要准备几根用红纸包好的甘蔗,让孩子扛回家,意祝孩子“节节高”。祁门县溶口一带则有“喊年”拜年习俗,由村中年事最大者为领班,组

织青年及男童,排成长蛇阵,挨家喊拜年,每到一户,由领班者高喊被拜年当事人名字并加上称谓,或者说“向宝厅拜年”,或者以称谓喊拜年。受拜者即应声说“多谢大家来了!”喊年者齐声“应该来的!”假如某家刚过丧事不久,即在大门口贴上蓝纸“制”字,表示大家不要喊年。

元宵

大年初七谓“人日”,户户在家中拜祖宗,并给新婚亲朋“添丁”,即赠送红烛、“丁饼”。

从初七开始至正月十八,各地相继举办各种纪念和文娱活动。如岩寺初九的“上九”会,纪念唐朝忠烈张巡、许远;同时初七至十五还举办“嬉灯”民间游艺活动,每户一灯,开支自理,诸如“武松打虎”“大闹天宫”“八仙过海”等等,令人目不暇接。当然,最热闹的还是元宵节。

岩寺广惠祠每年元宵节都要举办灯会,由下六管、中六管和上六管(“管”相当于现在的村民组,旧时岩寺分为十八管)轮流主办。岩寺灯会场景十分壮观,有“灯市”之誉,在徽州相当有名气。明代岩寺人、状元唐皋有“六街灯火无双镇,十里笙歌第一桥”的联语盛赞之。

潜口元宵日白天舞狮,晚上嬉“痘王烛”(又称梅花烛)。嬉龙烛时,前有锣鼓、火篮开道,后跟唢呐、细锣鼓、菩萨轿等,“火龙”在中间上下左右盘舞,场面十分热闹。岩寺、潜口等地还举办唱灯棚(即清唱,不化妆、不表演、不登台,俗称文武场)、猜灯谜等活动,以增添节日气氛。

最有趣的当数呈坎村的“挤馒头”了。元宵日清晨,前、后罗氏宗族分别将长春社、永兴社的神像用神轿抬到罗氏世祠和罗氏文献家庙内的享堂,随后就将祠堂大门关上大半,留下仅容一人通过的缝隙。然后在喧天的鼓乐声中,全宗族男女老幼各执一件乐器,拼命地往祠堂大门里挤,挤进祠堂者,发给面粉制作的寿桃一对,每个约半斤,俗称“挤馒头”。

原属歙县今属徽州区的西溪南,自正月十三夜起至十六夜止,仁德社内昼夜放烛、悬灯。最引人注目的是一种叫做“满池兆”的灯具,“其架篾制,广约三尺,单层,圆形,八棱,沿糊白色剷空花纸,架下悬灯二十八盏,皆水族物,如鱼虾、螺蛤、鸳鸯、莲花、莲实等类”。元宵前一日晚上十一点和元宵日傍晚,仁德社和老屋祠分别举行隆重的“发灯”仪式,《丰南志》载:“当吾族盛时,每岁数十户领灯……每户请四五人,统计之约二三百人之众。虽在深夜,亦极一时之盛。”为防止冒领,发灯前几天,社中司箓要预送灯牌,发灯时“见牌发灯”。

正月十八,俗称“十八朝”,是春节的最后一天。这一天,全家在堂前祭拜祖宗完毕后,恭恭敬敬地将祖宗画像卷起入匣存放,待来年腊月二十四小年日再行悬挂,俗称“收宗容”,又叫“送祖宗”。至此,“过年”基本结束,生活开始恢复正常,农户开始准备春耕生产。