发布日期:

非遗“洋蛇灯” 舞出新年味

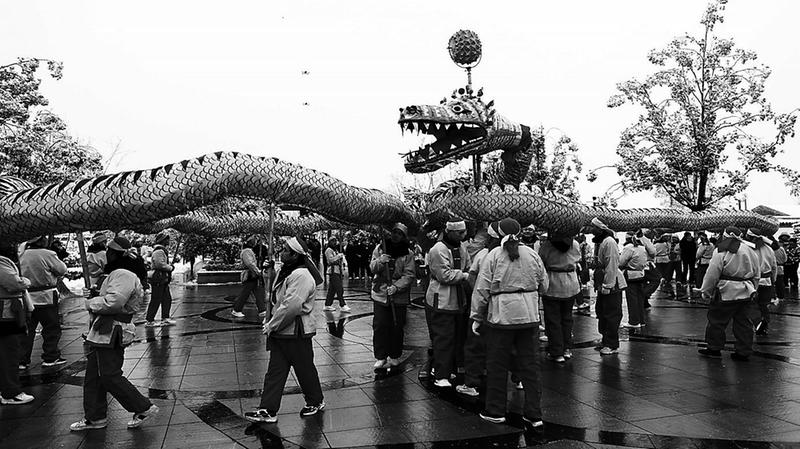

2月5日,在合肥包公故里文化园,“洋蛇灯”舞出浓浓年味。

本报讯 洋蛇出洞、摇大车、堆宝塔、走行车……日前,国家级非遗大邵“洋蛇灯”在激昂的锣鼓声中激情狂舞,舞进了包公故里文化园,舞出了浓浓的中国传统年味。

据介绍,大邵“洋蛇灯”每18年舞一次,每次蛇灯增加1节。记者在现场了解到,截至目前,蛇灯已经长达130多米,需要120多人才能舞动起来。

“洋蛇灯”的产生源于一个美丽的传说。相传,六百多年前,即元末明初,邵姓婆媳为躲避元兵迫害,在一山洞栖息。不巧正好遇到明兵追赶元兵,元兵也到山洞藏身,见婆媳二人后欲图谋不轨。这时,山风大作,雷电交加,暴雨倾盆,一条数丈长的白蟒飞下山崖,直扑山洞,口吐蛇珠,直逼元兵,元兵惊散逃遁,婆媳得救。三月后媳妇生下一子,取名“思明”。当邵思明至18岁时,母亲告知其事,邵思明为知恩图报,发动全村扎洋蛇灯玩耍,纪念这一逢凶化吉的日子。

“舞‘洋蛇灯’有着国泰民安、人丁兴旺和知恩图报的美好寓意。”邵二勇今年40多岁,他是大邵“洋蛇灯”的第11代传承人。他告诉记者,按照祖训,“洋蛇灯”18年舞一次,表示一代接一代人的感恩之情,非遗申报成功后,近些年舞动的次数有所增加。

据邵二勇介绍,舞动大邵“洋蛇灯”的成员被称为“灯员”,在此次“洋蛇灯”表演中,有灯员138人,包括老中青三代人,其中年轻大学生有20多人。每年开始“洋蛇灯”表演前,要提前2个月做准备工作,包括扎灯、排练、选场地等,“腊月二十前后开始训练,正月初四或者初六‘出灯’,然后会玩上一个礼拜。”

“早就听说了,‘洋蛇灯’里包含着‘滴水之恩当涌泉相报’的美好品德,今天特地带孩子来看看表演,很震撼,有意义。”游客李女士高兴地说。新安晚报 安徽网大皖新闻记者殷志强通讯员彭红玲摄影报道