发布日期:

王士禛笔下的江淮神韵

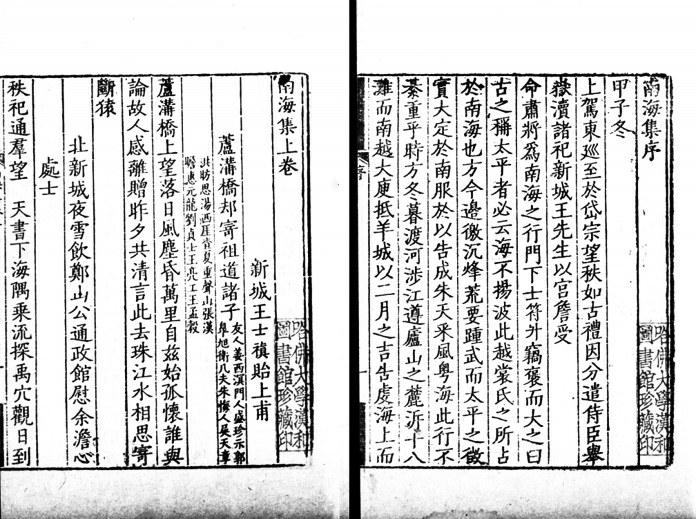

王士禛《南海集》书影

王士禛像

王士禛(1634-1711),顺治十五年(1658)进士,以刑部尚书致仕。在中国古代诗歌史上,王士禛的“神韵说”颇有影响。《四库全书总目》提要称:“当康熙中,其声望奔走天下。凡刊刻诗集,无不称渔洋山人评点者,无不冠以渔洋山人序者。”清朝康熙年间,王士禛“主持风雅数十年”(《清史稿》),成为诗坛无可置疑的一代宗师。

康熙二十三年(1684),王士禛奉命出使广东,祭告南海。往返均取道安徽,途经多地,行吟不绝。在《南来志》《北归志》以及《香祖笔记》中,王士禛均记有在安徽的行迹,相关诗作辑录其《南海集》。王士禛留下的六十多首诗篇汇成了一卷独特的“江淮诗册”,在其妙笔之下,辽阔的江淮大地上,草木山川,意韵悠长。

穿行淮上 “隋堤风物尚依稀”

沿着官府驿道,当年十二月,王士禛经由徐州入皖。“十五日,过符离故城,渡濉水,次宿州。”(《南来志》)

其《渡濉水》诗云:“古云濉涣水,五色多文章。我过濉涣上,风物何苍凉。小艇载盐米,孤村稀柘桑。惟闻嵇叔夜,遗宅铚城旁。”濉溪临涣镇,古代称铚城。这首诗作,描绘了当地村少树稀的清冷景象,表达出王士禛对嵇康的缅怀之情。

《宿州东门道曰汴堤,古隋堤,也作隋堤曲》是一首咏史之作,王士禛写道:

“殿脚三千事已非,隋堤风物尚依稀。玉蛾金茧飘零尽,谁见杨花日暮飞。”

《开封府志》卷五《汴河》载:“隋大业元年,开通济渠,自板渚引河,历荥泽入汴,又自大梁之东,引汴水入泗,达于淮。渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳,名曰隋堤,一曰汴堤。”这条隋唐大运河后来渐渐湮塞,曾经的繁华和荣耀,犹如飘渺的烟云随风而散。2014年6月,那些留存下来的河段被列入世界文化遗产。

“跃马千山外,呼鹰百战场。平芜何莽苍,云气忽飞扬。寂寂通侯里,沉沉大泽乡。颍川汤沐尽,空羡夥颐王。”这是王士禛的《符离吊颍川侯傅公》。颍川侯傅公,指明初大将傅友德。通侯里,指傅公生前居处。汤沐,即“汤沐邑”,借指封地。夥颐王:指张楚王陈胜,汉高祖称帝后为陈胜置守冢三十户。这首诗的前半部分通过描写傅友德的雄姿豪气,后半部分写其身后的落寞与沉寂,通过对比手法反衬出其命运的冤屈可悲,抒发了诗人的义愤与悲慨之情。

过定远时,王士禛作有《定远靖南侯祠》,诗曰:“英风动江左,庙食俨东城。闻道鸠兹郭,犹存骠骑茔。楚巫陈桂醑,行客拜霓旌。杜宇悲何事,哀啼达五更。”明末大将、靖南侯黄得功是合肥人。据《明史》所记:“及专镇封侯,不及一年余而南北转徙,主逃将溃,无所一用其力,束手就殪,与国俱亡而已。其军行纪律严,下无敢犯,所至人感其德。庐州、桐城、定远皆为立生祠。”

雅集文都 “对雪更论诗”

岁末大雪,王士禛途经舒城赶到桐城,在《将至桐城》中,王士禛诗云:“溪路行将尽,初过北峡关。几行红叶树,无数夕阳山。乡信凭黄耳,归心放白鹇。龙眠图画里,安得一追攀。”桐城人杰地灵,是明末清初散文流派桐城派的起源地,享有“文都”盛誉。临近桐城,想到即将与当地的同僚文友相聚,王士禛很是期待。

桐城人张英(1637-1708),字敦复,康熙六年(1667)进士,官至文华殿大学士兼礼部尚书。张英曾问诗于王士禛,作为同朝官员,两人一同在殿廷当值过。此时,张英因葬父准假,返乡居家。

“忆共蓬山直,闻莺细雨时。那知高阁夜,对雪更论诗。梅信江城早,朱樱禁苑迟。也红亭子就,好寄故人知。”这是王士禛的《张敦复宗伯招饮新斋感旧,兼寄说岩都宪》,诗中自注:昔同直,学士屡言,他日还山,当构亭取杜诗“西蜀樱桃”之句名以“也红”,都宪预为作记。贵客到访,张英设宴款待。宾主对雪论诗,提及为“也红亭”命名的趣事。

王士禛还与张英、桐城教谕王立极(号我建)同游名士姚文燮(号耕壶)的泳园,写下了《泳园夜雪即事,同敦复、我建,寄耕壶》:“山径梅花发,篮舆香雾中。名园皆竹色,密座即兰丛。倚槛湍醒酒,开帘雪飐风。美人一水隔,何以慰飘蓬。”

对于“文都”的风雅,王士禛颇有感触:“竟日宾主谈谐,无一言及世事。此亦冠盖交游中所少。”临近除夕,朋友们邀请王士禛过年以后启程。因公务在身,王士禛婉言谢绝,挥别桐城,再上征途。

感怀古皖 “处处溪山好”

“处处溪山好,倪黄画亦难。雪云数峰白,枫桕万林丹。高下松毛积,凄清石溜寒。天心爱羁旅,岩壑饱经看。”这首《潜山道中雪》,王士禛描绘了冬日景致。峰白林丹,松高石寒。情景交融,意境清远。

在《自沙河至唐婆岭即事》中,王士禛写道:“皖公山色望迢遥,皖水清冷不上潮。青笠红衫风雪里,一林枫桕马萧萧。”皖公山,又名潜山、天柱山。皖水,是皖河的古称。

这一年的除夕,王士禛是在旅途上度过的。其《除日宿松道中》诗云:“久客忘时序,匆匆逼岁除。枫林红照眼,鬓发白盈梳。潜岳多廻雁,浔江足鲤鱼。春风来早晚,谁寄故园书。”年岁逼人,游子思乡,寥寥数语,清秀隽永。

北归之时,乘舟再过安庆,他写下《皖城怀古四首》,其中的两首:“忆昨经过射蛟浦,今朝还望盛唐山。大江日夜流如昔,武帝雄风去不还。天马蒲桃空塞外,飞廉桂馆自人间。茂陵坯土秋风里,玉女何曾解驻颜。”“清水塘边余阙祠,云霄浩气凛须眉。英姿飒爽犹横槊,古砌荒凉只断碑。鹤化千年非故国,鸡鸣十庙不同时。皖江便是田横岛,义士悲歌为涕洟。”

第一首咏叹汉武帝射杀蛟龙、为民除害及其登临天柱、封禅拜岳的传说和史事,第二首感怀元朝官员余阙的忠义之举。元末之际,余阙带领兵民扼守安庆,城池陷落之后,自刎殉国。皖城厚重的历史,令王士禛感慨不已。

舟行皖江 “风流映江左”

康熙二十四年(1685),王士禛北返回京,五月十三日从江西入皖。沿八百里皖江顺流而下,直抵金陵。两岸风光,江畔胜迹,诸多感怀,都呈现在他的诗作中。

小孤山,又名“小姑山”,位于宿松县城东南的长江之中。经过此处,王士禛作有《小孤山守风》:“已过落星石,前临大雷岸。水宿淹期程,日暮中流半。紞紞戍鼓鸣,萧萧水禽散。愁对小姑祠,灵风送波澜。” 诗中描写了小孤山的地理位置和眼前的江景,流露出作者因遭遇大风雨等候启航而引发的淡淡愁思。

船过古铜都铜陵,王士禛写下了《晓望铜官山》:“空江寒月落,坐失九华峰。回头望秋浦,何处九芙蓉。晓日铜官上,洩云连五松。碧鸡好毛羽,安得一相从。”

在《三山矶》中,王士禛写道:“澄江日夕净,归鸟投前浦。明霞散沦漪,轻飙淡容与。南临春谷溪,北眺濡须坞。何处是三山,沙头驻鸣橹。”据《明史·地理志》,三山矶在繁昌县城东北,滨江。此地“三里五矶”,又称三山夹,有张矶山、石矶山、矶头山、隐矶山、官矶山等,位于今芜湖市三山开发区境内。

江城芜湖,古称鸠兹,别称于湖。 王士禛《江行望识舟亭》诗云:“鸠茲北面识舟亭,天际归帆望杳冥。松竹阴中孤塔白,楼台缺处数峰青。赭山人去生春草,江水潮回没旧汀。更忆于湖玩鞭迹,吴波不动客扬舲。”旅途之中,怀古咏史成为王士禛行吟的重要题材。在这类诗作里,可以感受到那种清疏寥落的意境,深邃而超然的怅惘,以及诗人对于人生悲凉的体悟。

在《太白祠》中,王士禛诗怀唐代大诗人李白和南朝齐著名诗人谢朓:“白也祠堂在,前临牛渚矶。风流映江左,山水尚清晖。小谢东田近,开元旧事非。姑溪好风日,游子亦忘归。”

牛渚矶,又名采石矶,相传,李白在此醉后泛舟,跳江捉月,骑鲸升天而去。《游东田》是谢朓的名作之一。王士禛的这首诗思接千载,追昔抚今,意趣悠远。

流连滁州 “亭下酿泉流”

行至滁州,王士禛登山寻古,慕名前往双亭游览。其《雨过醉翁亭四首》中,其二、其四诗云:

“出郭逢樵牧,桥回境已幽。门前荇溪石,亭下酿泉流。禽鸟鸣何乐,松篁飒似秋。吾生嗟太晚,不及醉翁游。”

“欧梅映池阁,半亩散清阴。老干犹存古,孤花开至今。冰溪寻寺远,雪路入山深。此际巡檐好,寒香伴苦吟。”

王士禛还作有《晚至丰乐亭》:“丰山高不极,到寺已昏鸦。一坞含桃树,满山乌桕花。僧雏汲幽谷,活火试新茶。归去松萝暝,严城报暮笳。”

欧梅尚存,老枝花开。名亭古寺,谷幽泉流。对前贤先哲的敬仰,对山林景色的喜好,以及那种闲适的情致、超脱的襟怀,尽在诗句之中。

滁州清流关,地处要害,南望长江、北控江淮,为古代重要关隘,被誉为“金陵锁钥”,在《清流关》中,王士禛写道:“潇潇寒雨渡清流,苦竹云阴特地愁。回首南唐风景尽,青山无数绕滁州。”