发布日期:

安徽文坛,70年前的一段往事

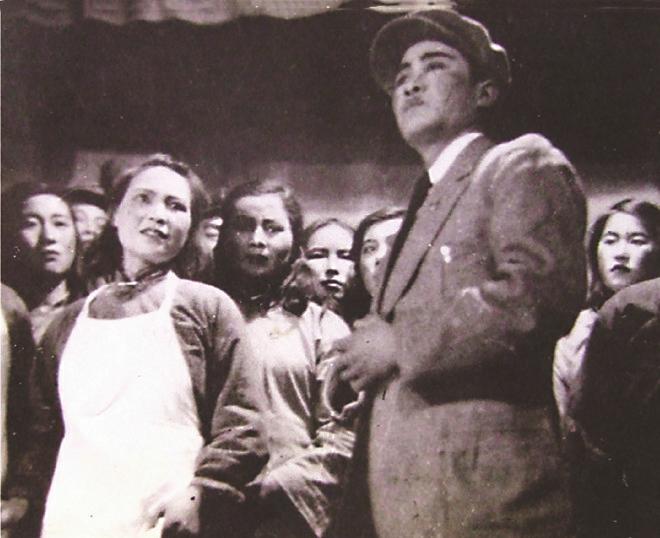

1950年《红旗歌》剧照,沈承珩演马芬姐,时白林演万管理员。

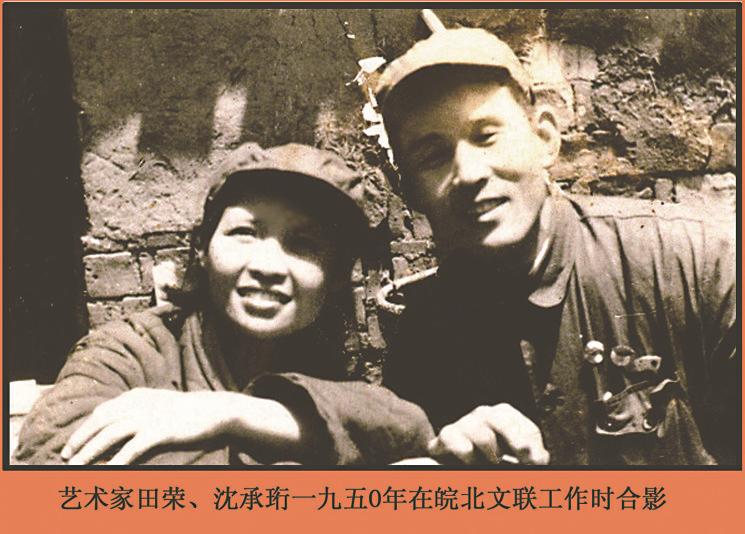

田荣夫妇1950年在皖北工作时的合影。

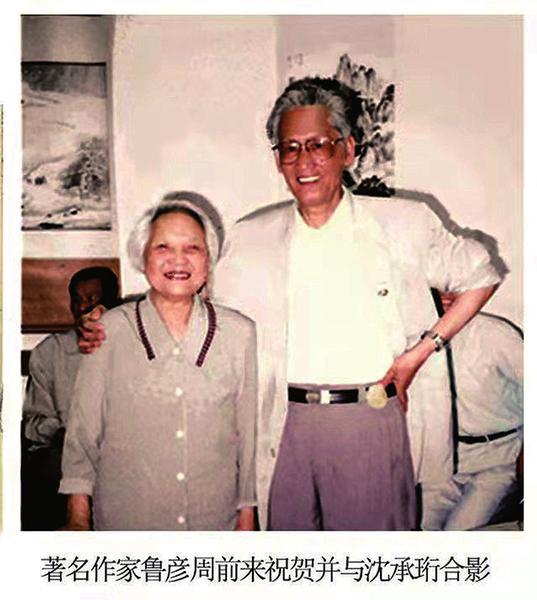

沈承珩办画展时,鲁彦周前来祝贺。

一

1948年11月时白林高中毕业时,淮海战役正在激烈地进行中。他们班30多人到最后只剩下几个人。一位解放军的营长,给他们每人一块银元,建议他们先回家,然后到河南去考解放军军政大学。可没想到,时白林的老家蒙城很快就解放了。他的一位同学让他别走了,留在县里参加刚创办的青年学生学习班。蒙城刚解放,一切都很新鲜。他参加学习时,县里还安排了文艺演出,他第一次欣赏到了歌剧《白毛女》,还在演出中见到一个神奇的乐器,人家告诉他,那是小提琴。

1949年3月,他报名参加渡江支前工作队,没想到他们一行人刚走到合肥郊区的双墩集,传来好消息,解放军已于4月20日渡江了。他们欢呼着,继续行军到合肥。那时候的合肥城只有三万多人。他们住在城内南油坊巷的一所中学里,这所学校后来成为皖北文艺干部学校和皖北青年文工团的校址和团址,现在则是安徽省黄梅戏剧院、徽京剧院和省文化厅的宿舍所在地。

不久后,时白林就拿着皖北行署的介绍信进了皖北青年文工团。这个文工团也才成立不久,有不少年轻人。除时白林外,后来还来了喜欢画画的龚艺岚和陶天月。还有作家严敦勋,笔名肖马,后来协助陈登科写小说的。他后来有个著名的女儿叫严歌苓。

日后成为黄梅戏音乐大家的时白林在《我的音乐生涯》一书中回忆说:“文工团员只有相对的专业,我和同志们一样,除了伴奏之外,还要唱歌、演戏。1950年团里排了话剧《红旗歌》,让我担任里面有个旧社会的留用人员叫万助理员,和剧中的女主角马芬姐一样,也属主要角色。在合肥演出很受欢迎,之后到芜湖、安庆等地演出了三十多场,均受好评。导演田荣同志和团长都动员我向话剧发展,但我一心地想搞音乐工作。”

这本回忆录是时白林先生86岁时写就的,之前他生了一场病,病后便开始写回忆录。这段文字里提到的田荣导演,他特意在文后加了个注解:朝鲜人,在我国东北参加革命的文艺工作者,中文较好。

这段文字里说到这部剧在当时很受欢迎。可未提及“剧中的女主角马芬姐”就是田荣导演的爱人,也是这部话剧的台词导演沈承珩。

二

上海是1949年5月解放的。同年7月份,上海市军管会文艺处招考工作人员,田荣和沈承珩由上海教联介绍参加了考试,一个考戏剧导演,一个考美术,两人都以优异成绩被录取,恰好,皖北行署派人来上海要人,经军管会推荐,就把他们俩都要过来了。这时候的田荣34岁,已导演过多部作品,而沈承珩呢,此时虽然已是5个孩子的母亲,但也才31岁,已画过不少有影响的抗日宣传画,还举办过6次画展。除此之外,她还是一位著名的话剧演员,已主演过多部作品。

田荣夫妻来安徽后,便迅速投入工作。他们的长女田平记得,当初他们一家最早的落脚点是住在一个美国牧师的农场的平房里,两间房,一间夫妻住,一间保姆带孩子们住。不久,他们家搬到南门小学里的一栋房子。

田荣到皖北青年文工团不久,就编排了一部名叫《防匪保家》的小话剧。这部话剧里面,参演的演员阵容可谓强大,连文工团的团长江枫都出演其中的一个角色。场外观众中,有一位15岁的少年,当时他还是对戏剧懵懂无知的少年,但看了演出后,激动极了,没想到戏剧还有如此震撼人心的力量。就因为这次震撼,他后来投身戏剧事业。70年后,他对这部剧的故事细节和演出场景,仍记得一清二楚。4年后,他成了一名戏剧演员,而此时,田荣导演也被调入他所在的皖北地方戏实验剧团(省庐剧团前身)做导演,他对田导演的导演魅力有了更深的感受。他说,田荣导演在排戏时既严谨又有创意,很会“抠戏”,演员们都感觉特别兴奋和新鲜。这位演员便是后来做过合肥市庐剧团副团长的王鹏飞老先生。

第一部话剧便叫响,紧接着排演的便是时白林参演的四幕话剧《红旗歌》。这是1950年2月份的事。在田荣日后写的回忆文章中说:1950年,我和沈承珩共同导演《红旗歌》(沈担任台词导演)。我曾设计这样一段动作:剧中主角纱厂女工马芬姐(沈承珩扮演),因在红旗竞赛中违反竞赛规则,被万管理员叫到办公室训斥,马芬姐恼羞成怒,甩手不干离厂回家……”这位管理员就是由时白林出演的。

《红旗歌》演出时,连合肥市委书记李广涛看了都流下激动的眼泪。他说他是看《白毛女》都没哭的人。当时的淮委文工团团长党军辉,先在上海观摩了这部剧,回来后又看了田荣排的这部戏,他实事求是地评价说,田荣导的戏,在很多方面,要比上海高明。因为这部戏,主演沈承珩的精彩演技也让她成了合肥艺坛的一位名人。

这部剧后来曾到蚌埠、芜湖、安庆等市巡回演出,成为田荣导演生涯中最成功的一部作品。

三

《红旗歌》巡演告一段落后,田荣又被皖北文联要了过去,担任戏剧组副组长。这年11月,他代表皖北行署出席全国首届戏剧工作会议,在北京观摩了26台优秀剧目,和梅兰芳周信芳白玉霜等戏剧名家都一一做了交流。在戏剧组工作的这半年里他做了很多戏剧调查,走访老艺人,写下多篇文章发表在《戏剧报》及《文化报》上,为次年即将开始的戏剧改革打下基础。

皖北行署成立后,就有个文联筹委会(1949年12月7日成立)。戴岳任主任委员。次年6月9日,也就是田荣调到皖北文联工作后,皖北文联筹委会创办《皖北文艺》,说是刊物,但因条件限制,杂志样式当时还出不来,于是先在《皖北日报》出专刊,每周一期。在1950年6月的《皖北日报》上刊登了《皖北文艺》征稿启事,“各种形式的文艺作品:小说、诗歌、剧本、报告、散文、山歌、茶歌、秧歌、鼓词、快板、梆子、坠子、洪山调、黄梅调以及漫画、木刻、窗花等均所欢迎。”这份报纸上的刊物,也算是1952年安徽省文联正式成立后创办的《安徽文艺》乃至后来的《安徽文学》的前身。

1950年下半年,田荣负责这份刚创办的《皖北文艺》周刊。此时因为疥疮复发正在巢湖老家边治疗边休养的鲁彦周,在看了征稿启事后,也投了稿。投的是什么稿呢?现在已无人知悉,只知道鲁彦周在1950年完成了一部三十多万字的长篇小说《丹凤》,是不是就是这部小说?也难说。反正鲁彦周投了稿,而收到鲁彦周稿子的正是田荣,他看后很兴奋,便拿给戴岳看,说稿子写得好。戴岳正在到处抓人才。他拿过来看了看,说写得好,就叫他来嘛。

田荣给鲁彦周回了信,鲁彦周接到信后,便给戴岳寄了他的简历和稿子,就这样,鲁彦周很快便被调到皖北文联来上班了,这应该是1950年秋冬天的事情。

1951年1月12日《皖北文艺》周刊上有一篇报道,标题是“一九五一年合肥市新年新戏演出座谈会”,这个座谈会是由田荣主持的,文章最后有括号说录整理的。可见,鲁彦周在1951年新年到来之前已来到皖北文联工作。

鲁彦周刚调皖北文联工作时,田荣任戏剧组副组长,负责安徽戏剧改革的前期调研工作,沈承珩在美术组,经常带陶天月、马彬等人出去写生。田平记得,他们家当时来过很多著名演员,都是来向她父亲请教的。

1956年4月,鲁彦周的《归来》参加全国首都话剧观摩演出,获剧本一等奖、演出一等奖,引发轰动,鲁彦周一举成名。而沈承珩后来应省幻灯厂之约,为《归来》创作了40幅连环画给省幻灯厂制作幻灯片,这也是她和鲁彦周作品的一次深度合作。

田荣在1991年去世前还在以病重之身写剧本;沈承珩在田荣离开后回到绘画状态,不断挑战自我,画出一幅又一幅让人惊讶的作品。

二十世纪九十年代中期,画家季学今第一次听到沈承珩的名字,便是在鲁彦周家里。有一次,他和夫人到鲁老家玩,鲁老便向他说起了沈承珩,对她赞不绝口。而他夫人张嘉则更是激动,反复地说:“我最佩服她,最佩服她了!不仅戏演得好,画也画得好,我最最佩服她了……”张嘉也是画家,早年还是诗人,1952年就给《安徽文艺》投过稿,而编辑正是鲁彦周。