发布日期:

万安街:万世太平,诸事平安

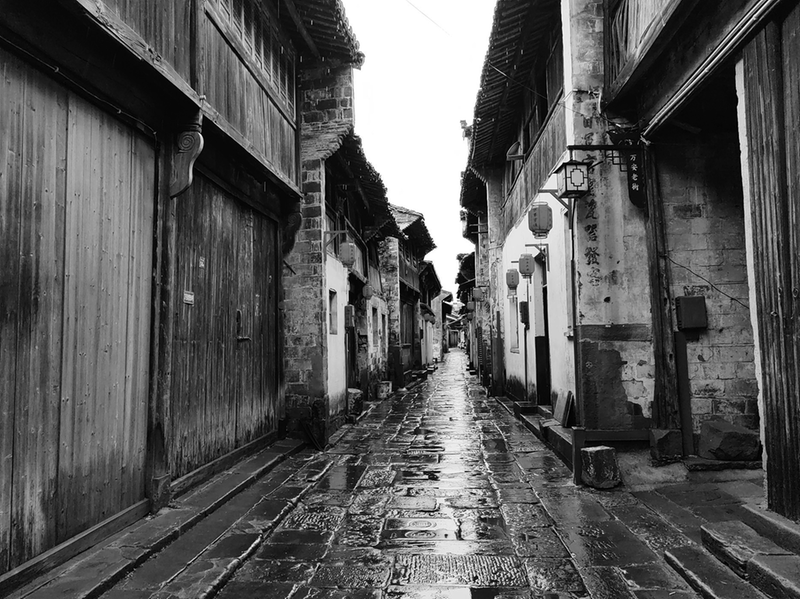

徽州地名一般是名词,休宁万安却是形容词。顾名思义,万安,万世太平,诸事平安。这个寓意美好的地名,也使这条古街能够从历史深处的隋朝末年启程,一路走来,如今已是十里长街,仅列入保护范围的古民居就多达63栋,还有古桥、古碑、古码头等,它们仿佛一个个时光问号,导引我走进这幅明清时期的徽州市井画卷。

徽州罗盘

万安街分上街、中街和下街。上街紧邻城区,中华老字号——“吴鲁衡罗经老店”就在街口不远处,这张万安街的名片历经三百多年风雨,如今依然熠熠生辉。罗经,俗称罗盘,是一种测定方向基准的仪器,广泛用于航海、航空。徽州罗盘的出现却与风水有关。

风水是国人心底最私密的存在,在福建、广东、香港、澳门、台湾及东南亚一带尤甚,罗盘则成了抵达内心深处的神器。

南宋之后,徽商兴起,徽人“十三四岁往外一丢”,在外叱咤风云,老来衣锦还乡、叶落归根,造房子、修祖坟、立牌坊,光宗耀祖,都得讲究顺风顺水,于是风水师应运而生,罗盘产业随之兴起。万安因横江水运之便,其罗盘随徽商足迹,流向全国,远销朝鲜、日本及东南亚等国家和地区,其中最负盛名的当数吴鲁衡罗盘。

现在的“吴鲁衡老店”系原址重建,前临大街,后瞰横江,正门高悬“吴鲁衡老店”匾额,黄澍老先生的墨宝。内墙挂有各种匾牌,最引人注目的是“国家级非物质文化遗产”(2006年6月)。左墙上还嵌有一块《吴鲁衡老店志》碑,按其记载:清雍正元年(1723年),先祖吴国柱在万安上街创建罗经店,为当时业界之翘楚,此后薪火相传。1915年,吴毓贤与长子吴慰苍合作完成的日晷,获巴拿马万国博览会金奖,是中国工艺品首次荣获国际大奖,也是吴鲁衡的高光时刻。

“吴鲁衡老店”保持了前店后坊格局,近年又在后院拓建一座“罗经文化博物馆”。

进入店内,灯光幽暗,一座高高的老式柜台立于门内,货架上摆满各种罗盘,一股徽州老作坊的气息扑面而来。柜台里的“店家”很热心,主动介绍店内设施,并领着我穿过天井,进入第二进的制作间。制作间在厅堂两边,用木板和玻璃隔成六个小间,每间代表一道工序,其窗口上方分别挂着车盘、分格、清盘、油货、安针等六个标牌,六位工艺师坐在窗内,写的写,刻的刻,磨的磨,旁若无人状。

罗盘的起源是指南针和《易经》,其制作原材料主要是木板和磁针。木板是银杏木的,材质柔软细腻,不易开裂变形。安装磁针是核心技术,由第八代嫡系传人吴兆光亲自操作。

罗盘制作保持了最原始的手工技艺,每一道工序都可谓精雕细琢,整个工期3~6个月。

万安街上还有一家罗盘店,据说也是百年老店。

渡船码头

上街和中街的分界点是富来桥,桥下是松萝河与横江汇合处,也是万安街最大的码头。

横江自黟县漳岭出,过碧阳,经渔

亭,绕齐云,纳夹溪之水,到了城南的玉几山下,一江秀水也经不住这方沃土的挽留,潆潆绕绕的,竟在万安与水南间挽成一个大大的“几”字,成就了万安这个千年商埠。

万安街依水而建,高高的驳岸上,房屋鳞次栉比,其间的巷弄和石阶便是大大小小的码头,停船便停船,担水便担水,浣洗便浣洗。有的码头建在房子后院里,独家享用,够土豪的。鼎盛时期,万安街共有十二座码头,它们从摩肩接踵的街心,挤过屋与屋之间的巷弄,下到江边的驳岸,像一条条触角,把横江这条巨蟒与古老的街市连在一起。

水埠、码头是万安街的独特风景,“人民教育家”陶行知十七岁那年,乘船赴杭州广济医学堂学医,就是从万安码头登船启程的。

1891年10月18日,陶行知出生于休宁县万安涨山铺的外祖父家,其时,陶父正在万安街上经营一家叫“亨达号酱园”的店铺。陶行知三岁那年,酱园歇业,举家迁回歙县,七岁时,又被送到外祖父家寄养,后至吴尔宽先生学馆读书,直至十五岁考入歙县崇一学堂。

吴尔宽学馆在中街皂荚巷2号,现已辟为“陶行知启蒙馆”,供游人参观。

陶行知在万安度过了近十年的童年生活,在其四十岁时,忆起当年水南桥下送别的情景,写下《献诗》:“古城岩下/水蓝桥边……我要问芳草上的露水/何处能寻得当年的泪珠?”他在序言中说:“我十七岁之春,独自一人乘船赴杭学医,父亲躬自送到水蓝桥下船。回想初别情景,历历如在目前,今特追摄入诗,送别人竟不及见,思之泪落如雨。”(“水蓝桥”即“水南桥”)

1936年,屯溪至景德镇的公路从村北穿过,商铺纷纷北移,陶父经营的“亨达号酱园”也搬至万安中学对面的公路边。横江上帆影绰绰、渔歌唱晚的景象也随之暗淡下来,终在二十世纪末,这条黄金水道彻底搁浅,宽阔的河床瘦成

嶙峋的骨骼,那曾经的码头彻底沦为沿街住民洗汰的水埠。

我沿着“老渡船码头”的巷弄走向江边,台阶还是那个台阶,驳岸还是那个驳岸,当年搬运货物刮擦的痕迹,纤夫脚踩绳磨的印记以及自然风化的石墙断面,它们叠加在一起的意象,像一道深深的皱纹,刻印在这些用石头打造的历史卷宗上。巷口那块立于清嘉庆二十一年(1816年)的青石碑上,捐资修建码头的名字似乎也经不住岁月的漫漶,即将随这座古老的码头一起消失在历史的故纸堆里。

豆腐作坊

过富来桥,便是中街,两边的商铺一间连着一间,逼仄的街面被一排排板门挤得仅剩窄窄一条。这段窄长的街道却曾是万安街最繁华路段。正对富来桥的“黄六六理发店”,前些年还是万安街上的“网红打卡点”,这位从业了六十多年的理发师,如今再扛不住岁月的年轮,终于关上那扇大门,留下那块黑底金字的“六六理发店”匾额迎送着慕名而来的新老面孔。

在“老渡船码头”隔壁一间店铺的墙角石上,刻着“章姓墙外、滴水为界”八个楷书大字,相邻的两栋房屋墙角还分别刻着“合墙”“杜姓墙界”等字样。

当年这里寸土寸金,相邻三家为了三寸檐水地,想必也是经过漫长的、拉锯式的口水战,最后终于达成和解,各自让出几寸土地。但让地不让权,于是在此划定墙界,勒石为据,传及子孙。

开张着的店面已寥寥无几,温暖了几代人味蕾的“老杜豆腐店”不温不火地经营着。店铺砖木结构,有些阴暗,门右边放着一张柜台,杉木纹理被磨得清晰可见,像一幅古老的地图。门左边是操作台,古旧的木质台面包上了一层白铁皮,后面那座利用杠杆原理压豆腐干的台子也是,它们混杂在包浆的老物件里,格外亮眼。

店主两口子正在整理包豆腐干的布片,女人一张张摊平,堆成一摞,男人将其卷成一卷一卷的,再用一块大白布包起,丢进一口大铁锅里烧煮消毒,一招一式,十分默契。男人六十开外,他说这店还是光绪帝那会儿开的,100多年了,店名叫“杜元茂”,他家是祖传手艺,烧的是柴火,用的是盐卤,即使卤干子的佐料,也是纯天然的,连酱油都是自制的。到店里来的都是熟人,有无招牌都能找到。

他说,像他家这样纯手工的百年豆腐作坊全国只有四家,是前些年省环保局来人时说的,另外三家在哪里他也不清楚。

我问他,卤干子的酱料是不是百年老卤?他说,是的,随后试图引着我走近那座黑漆漆的灶台。

这家“杜元茂”老店一直是他岳父操持的,几年前,才将店铺完全交给他们两口子打理。现在他们的子女也都有自己的工作,估计没人再继承他们这手艺了。说起这些,他似乎有些伤感,这“百年基业”要断送在自己手里,多少有些“愧对列祖列宗”。不过他很快自我安慰道,反正这老豆腐也不挣钱,关了就关了。

打铁、撑船、做豆腐,是古徽州人认为最苦的三个行当,在智能化时代,这种来自远古的手工作坊还有多少生存空间呢?

谁也躲不过时代的收割。

对于这条以罗盘为镇街之物的明清街市而言,这似乎是一种自诩式的黑色幽默。