发布日期:

方寸天地,大有人生

安贫八十年自幸如一日

少壮三好音律书酒

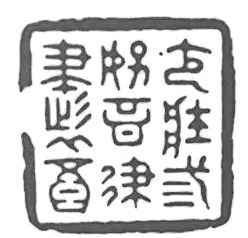

3月20日,中国邮政发行了《中国篆刻(二)》特种邮票1套4枚,选取明朝文彭、何震、汪关、程邃的四方印章图样,展现了篆刻这一传统文化艺术的精妙与风貌。其中程邃的印“但看花开谢,不言人是非”现藏于安徽博物院。作为新安画派的代表人物之一,程邃将枯笔焦墨的形式语言推向极致,成为焦墨山水发展史上的第一位拓荒者。

1607年出生在今上海松江的程邃,前半生在明末清初的乱世之中度过。1644年(顺治元年)清世祖入关,他已年近四十。明朝灭亡后,残酷的现实使程邃开始重新寻找个人的位置。他将焦墨在其山水画中的风格化作自己抒情言志的手段,也是因为焦墨古拙苍茫的特性,正好契合了内心深处孤独、苍凉的遗民心境。其画中不但包含了抗击命运的斗志、国家覆亡的生命痛感,也有对未实现的人生抱负的寄托。痛苦、不安、恐慌、震颤等情绪都在他的焦墨山水作品中留下痕迹。

他不但在画作中将遗民情绪展现,更以道人身份拒绝留辫子,只梳道髻,起号垢道人,意思很清楚:宁肯出家,也不做清政府的官。据《扬州画舫录》中所载:程邃,字穆倩,号江东布衣,又号垢道人。歙县人。博学工诗,精金石篆刻,鉴别书画及铜玉器,家藏亦夥……为人品行端悫,敦崇气节。早从漳浦黄道周、清江杨公廷麟游,晚年侨居江都。

黄道周十分青睐他,在《赠程生》诗中赞道:“高寄在白门,如隐荒山下。不逐五侯鲭,不系七贵马。”也正是因为他既不入仕,又不追名逐利,反倒使他有大量的时间,在诗画之余,钻研印学。他一方面在白文印方面,力避文彭及其弟子何震旧习,径师汉法。他的师汉方法是深层次的,是从字法根本上、从文字学角度出发的学术性师汉方法,“能识奇字,释焦山古鼎铭,辨其可识者七八十字。”得益于在文字方面的深厚学养,程邃借鉴钟鼎彝器款识和刻石的文字,打破前人所谓大小篆不能混用的清规戒律,“复合《款识录》大小篆为一,以离奇错落行之”,开后世印外求印之先河。清初休宁赵吉士在《寄园寄所寄》中称:“锐意篆刻,每作一印,稍不得意辄刓去更为之。如是者数次,必求得当,方以示人。其末年所篆印章,醇古苍雅,一时篆家不可及。”印学家周亮工与程邃相交三十年,醉心其篆刻,得印近三十方,称“穆倩于此道实具苦心,又高自矜许,不轻为人作。人索其一印,经月始得,或经岁始得,或竟不得,以是颇为不知者诟厉。”

一直活到86岁高龄才辞世的他,凭借天赋和时间的累积,成为印刻徽宗的开山之人。清代印人程芝云曾将其与乾嘉时期的汪肇龙、巴慰祖、胡唐四位歙县籍篆刻家合称为“歙四子”,并摹刻四家印成《古蜗篆居印述》。

周亮工《印人传》卷二记载(程邃)“……年近七十,苍颜皓首,苦攻此道,数十年始臻妙境”,完成了由一个简单的印人向学者的转换。查士标十分喜欢他的印,“垢道人,余德友也,铁笔之妙,直逼远汉,其苍老劲秀之姿,远过前人,人得之宝为拱璧。”

除了为他人治印外,程邃偶也以印明志、表达心绪。诸如此枚邮票上的“但看花开谢不言人是非”,表面上说的是其处世原则,实则暗含遗民的冷眼对世心理。他曾刻有“少壮三好音律书酒”“安贫八十年自幸如一日”两方印,可谓对他一生的自我评价,从中也能感知其艺术创作风格变化的根由。

印乃方寸艺术、邮票亦是。方寸天地,大有人生。