发布日期:

安徽汪孟邹和亚东图书馆

电视剧《觉醒年代》里的汪孟邹(剧照)

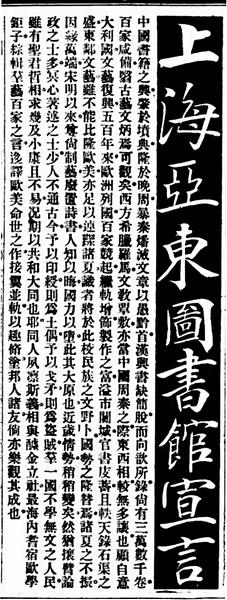

“幸得你这悲惨世界的觉醒者,才有我们这唤起民众觉醒的杂志。”电视剧《觉醒年代》中,陈独秀这样对汪孟邹说。而两人提到的杂志便是《新青年》。剧中,亚东图书馆遇上困难,陈独秀卖字筹钱相助。胡适的《尝试集》开新文学运动之风气,是中国现代文学史上第一部白话诗集,便是亚东图书馆出版的,亚东图书馆成为新文化运动的重要阵地之一。如今,上海亚东图书馆旧址面临拆建的消息,又让大家把目光重新聚焦在这个由安徽出版家汪孟邹投资并经营的出版机构。

亚东图书馆与新文化运动

汪孟邹与新文化运动发起者陈独秀等人的结缘还要从他的兄长说起。汪孟邹的兄长汪希颜在江南陆师学堂读书时,与章士钊、赵声等同学关系很好,和陈独秀也是好朋友。他在家信中频繁向兄弟介绍新书报、新知识、新思想。

北京印刷学院副教授王瑞在《亚东图书馆与“五四”新文化传播研究》一文中陈述,在汪希颜因病早逝后,陈独秀、章士钊对汪孟邹一直照顾有加,三人更结缘出版,友情维系了数十年。此后,在陈独秀的大力支持和督促下,汪孟邹在上海创办了亚东图书馆。当年,陈独秀想要创办《青年杂志》时也是第一时间找汪孟邹商议。汪孟邹考虑到亚东图书馆经营状况不佳实在没有力量接手,便不得已把他介绍给了群益书社的陈子沛、陈子寿兄弟,这才有了1915年9月出版的《青年杂志》。

根据汪孟邹日记中记载,1916年上海青年会认为《青年杂志》与《上海青年》名字雷同,要求其更名,对于陈子寿改名为《新青年》的建议,“仲与予均赞同也”。可见,汪孟邹从创办亚东图书馆开始,一直大力支持、坚定贯彻陈独秀利用书刊出版发行致力于启蒙民智的思路。而陈独秀也非常重视将亚东图书馆打造为宣传新文化、新思想的阵地。

为此,陈独秀在1915年到1916年,还帮助汪孟邹拟定了与群益书社合并成立“大书店”的计划,并与相关人士多次开会商讨改组扩充事宜的资本、人才、内部组织等问题。尽管由于各方面条件限制,改组计划未能落实,但陈独秀和汪孟邹的出版理念一致,合作也日益深入。

1917年,陈独秀接受北京大学校长蔡元培的聘请,出任北京大学文科学长。而后不久,《新青年》杂志社也迁往北京,在上海印刷发行,还推荐亚东图书馆经理北大出版部的书籍。1919年初汪孟邹下决心搬离弄堂上了马路,在五马路棋盘街开启了亚东图书馆发展的新阶段。此时适逢“五四运动”爆发前夕,因缘际会,亚东图书馆很快成为新文化运动的重要阵地。

理想支撑在困境中永不言弃

汪孟邹20岁考中秀才,23岁到南京就学于江南陆师学堂,25岁在芜湖创办了“科学图书社”自任经理。从此,汪孟邹扎根出版业,从芜湖科学图书社再到上海亚东图书馆,一辈子专心致志“办了两个书店”。

南京大学信息管理学院李苏黔分析亚东图书馆另一“掌门人”汪原放在《亚东图书馆与陈独秀》书后列着的亚东图书馆收支情况表得出:1919年至1928年期间,亚东图书馆的营业收入虽翻了近7倍,但其实大部分时间亚东图书馆都在艰难经营。

尽管如此,亚东图书馆依然是中国现代持续时间最长的中小型出版企业之一,这离不开汪孟邹的苦心经营。经营状况不佳时,汪孟邹会及时调整,采用“小本而多出”的策略,以适应风雨飘摇的大环境,努力渡过难关。在亚东图书馆存在的40年时间里,汪孟邹除了有10年的业务辉煌时刻,其余30年都在惨淡经营之中,甚至一度无法支撑起一家八九口人的日常生活开销,但他却仍然不放弃对亚东图书馆的希望。能坚持下去,完全在于其内心有着坚定的理想追求和执着的信念支持。

李苏黔认为,汪孟邹对书业的价值有着高度认识,他始终秉持着以出版谋求社会革新的精神主旨,借由书籍传播新文化,开通风气、启迪民智。这也是支撑汪孟邹在困境中永不言弃的强大动力之一。于是,亚东图书馆以各种“求新”的手段,一次次勇立时代的潮头。

另外,汪孟邹虽然没有直接从事“革命”活动,但他的言语、行为,却都表明他对革命认识及革命活动的同情与支持,热心于各种有益社会革新与进步的事务。亚东图书馆是当时为数不多的热忱推行“新文化运动”的出版机构。“新文化运动”的两位旗手——陈独秀、胡适,都同汪孟邹来往密切,而亚东图书馆为“新文化运动”也作出了不可忽视的贡献。

亚东图书馆发行的由陈独秀创办的《新青年》杂志,高举思想启蒙大旗,标志着新文化运动的开始。在汪孟邹的反复催稿下,胡适于1917年1月在《新青年》上发表的《文学改良刍议》一文,同样在新文化运动中具有划时代意义。

汪孟邹关心家乡关爱年轻人

华南师范大学副教授、《中国出版家·汪孟邹》作者林英在《救援与革新:皖籍出版人汪孟邹与乡邦建设》一文中关注到汪孟邹除书业之外一生寄情的另一事项:家乡事务。汪孟邹对家乡绩溪乃至安徽的贡献至少包括以下四项:尽力提供职业、经济上的帮助,以纾乡民之困顿;重视家乡的教育问题,以培育革新的力量;革新家乡陋习,并率先垂范;热心组织和参与同乡团体,聚集救援与革新的力量。

葛循猿曾在亚东图书馆创立110周年暨《中国出版家·汪孟邹》出版学术研讨会上讲述了汪孟邹关心爱护年轻人的故事。“我的父亲1921年,还不足十六岁,刚过完新年也就‘往外一丢’去了上海,师从汪孟邹先生。”葛循猿说汪孟邹自己年轻时就出来创业,深知创业的艰难和不易,因此,他对于来自各方的年轻人总是关心、爱护和帮助的。

研讨会上,葛循猿还举了事例,他说亚东图书馆前前后后,进出很多年轻人。汪孟邹要求年轻人多读书,读好书。“我很小的时候,就听我母亲说,我父亲他们空余的时候就看书,有《少年中国》《甲寅》《新青年》《新潮》等杂志。”

此外,汪孟邹还鼓励每个年轻人都要学习一门技术,有的学英语,有的学财务,葛循猿的父亲便在上海美专夜校学美术。汪孟邹还很关心陈独秀两个儿子陈延年、陈乔年的生活。延年、乔年经常到店里来,他们兄弟二人与店里的年轻人处得非常融洽,他们也是店里年轻人学习的榜样。葛循猿不止一次听他的舅父说起陈延年和陈乔年,说他们兄弟二人朴素真诚,一去店里就帮他们做事,打包、发邮件。

“我又曾听我舅父说,与亚东有往来的爱国青年在国外留学的生活是很艰苦的,他们有时带回一些明信片请亚东图书馆代寄卖,以补贴生活费用。我舅父就经手过美学大师、新文化运动倡导者之一宗白华等人的明信片寄卖。毫无疑问,这是汪孟邹所安排的。”葛循猿分析,由于店员们读的是新文化、新思想的书,接触的是有思想有觉悟的优秀共产党人,所以,亚东图书馆自上而下,思想是活跃的,是一个名副其实的新书店,是一个革命的书店。

汪孟邹非常重视和支持家乡事务。抗战期间,绩溪人在上海开的徽菜馆有的内迁,有的规模缩小并兼营其他业务,汪孟邹帮他们联系文具、学生用品等业务,共渡难关。抗战胜利,内迁或返乡的绩溪人回到上海,都纷纷去看望德高望重的老长辈汪孟邹先生。

葛循猿回忆,汪孟邹办事十分严谨。“我见到汪孟邹的信件都是用复印纸书写的,一气呵成,相当工整。在他的影响下,我父亲也养成了这个习惯,得到汪孟邹的信赖。”葛循猿说,抗战胜利后其父亲回到绩溪还一直与汪孟邹保持联系,1953年年底,汪孟邹去世。葛循猿的父亲应汪原放邀请,去上海协助料理歇业后的亚东图书馆店务,其父亲来信称赞火葬的科学和文明。但仅仅三个月后,葛循猿的父亲也因病在上海去世。

“我没有见过汪孟邹先生,但我见到了汪孟邹的骨灰盒。汪孟邹与我父亲的骨灰盒一同送回绩溪,汪乃刚捧着汪孟邹的骨灰盒,我捧着我父亲的骨灰盒紧随其后,安葬在止原公墓。那年,我才十岁。”研讨会上,葛循猿动情地说。

新安晚报安徽网大皖新闻记者汪艳