发布日期:

镇墓兽 楚墓中“镇妖辟邪”的随葬品

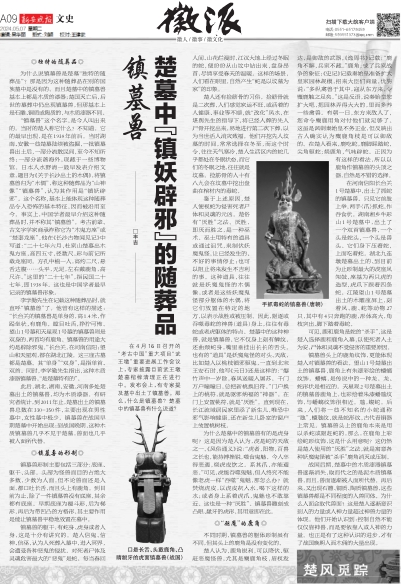

手抓毒蛇的镇墓兽(唐朝)

口悬长舌、头戴鹿角、凸睛龇牙的虎面镇墓兽(战国)

在4月16日召开的“考古中国”重大项目“武王墩”重要进展工作会议上,专家披露目前武王墩楚墓棺椁清理正在进行中。发布会上,有专家提及墓中出土了镇墓兽。那么,什么是镇墓兽?楚墓中的镇墓兽有什么说道?

◎独特的随葬品◎

为什么说镇墓兽是楚墓“独特的随葬品”?那是因为这种随葬品在别的国族墓中是没有的。而且楚墓中的镇墓兽基本上都是木质的漆器;楚国灭亡后,后世的墓葬中仍出现镇墓兽,但那基本上是石雕、铜质或陶质的,与木质漆器不同。

“镇墓兽”这个名字,是今人叫出来的。当时的楚人称它什么?不知道。它的最早出现,是在1938年前后。当时湖南、安徽一些楚墓陆续被盗掘,一批镇墓兽出土后,一部分流散民间,至今不知所终;一部分流落海外,现藏于一些博物馆。日本人水野清一最早发表介绍文章,题目为《关于长沙出土的木偶》,将镇墓兽归为“木偶”,称这种随葬品为“山神像”“镇墓兽”,认为其作用是“镇妖辟邪”。这个名称,基本上能体现这种随葬品令人恐怖的基本特征,因而被沿用至今。事实上,中国学者最早介绍这种随葬品时,并不称其“镇墓兽”。考古前辈、古文字学家商承祚称它为“木鬼方座”或“楚桼龙座”,他在《长沙古物闻见记》中写道:“二十七年六月,杜家山楚墓出木鬼方座,高四五寸,径数尺,形与前记所载龙座同。方孔中植一人,高约二尺,悬舌达腹……头平,无足,左右戴鹿角,高尺许。”这里的“二十七年”,指民国二十七年,即1938年。这也是中国学者最早记录的镇墓兽形象。

李学勤先生在记载这种随葬品时,就直呼“镇墓兽”了。他曾有这样的描述:“长台关的镇墓兽是单身的,高1.4米,作跽坐状,有鹿角。瞠目吐舌,狰狞可怖。望山1号墓和天星观1号墓的镇墓兽则是双身的,两首均有鹿角。镇墓兽的用途大约是辟除邪鬼。”长台关,在河南信阳;望山和天星观,都在湖北江陵。这三座古墓都是楚墓。其“单身”“双身”,是指单首、双首。同时,李学勤先生指出,这种木质漆器镇墓兽,“是楚墓特有的”。

此后,湖北、湖南、安徽、河南多处楚墓出土的镇墓兽,均为木质漆器。有研究者统计,到2011年止,楚墓出土的镇墓兽总数在330-350件,主要出现在男性墓中,女性墓中极少。镇墓兽在战国早期楚墓中开始出现;到战国晚期,这种木质镇墓兽几乎不见于楚墓,兽面也几乎被人面所代替。

◎镇墓兽的形制◎

镇墓兽形制主要包括三部分:底座、躯干、头部。头部为怪兽面目的占绝大多数,少数为人面,但不论兽面还是人面,都口吐长舌,而且头上有鹿角。到目前为止,除了一件镇墓兽没有底座,其余都有底座。早期底座为覆斗形,后为梯形,再后为带凹凸的方格形,其主要作用是能让镇墓兽平稳地放置在墓中。

镇墓兽的躯干,有蛇身、虎身或者人身,这是十分有讲究的。楚人信鬼、信神、信巫,认为人死葬入墓中,进入冥界,会遭受各种恶鬼的侵扰。对死者尸体及灵魂危害最大的“恶鬼”是蛇。每当春回人间、山花烂漫时,江汉大地上经过冬眠的蛇,便纷纷从山坟中钻出来,盘身昂首,尽情享受春天的温暖。这样的场景,人们看在眼里,自然产生“蛇是以坟墓为家”的印象。

楚人还有捡筋骨的习俗。捡筋骨就是二次葬,人们感觉家运不旺,或活着的人健康、事业等不顺,就“改化”风水,在堪舆先生的指导下,将已经入葬的先人尸骨开挖出来,易地进行第二次下葬,以为当世活人消灾致福。他们开挖先人坟墓的时间,常常选择在冬至,而这个时令,往往天气寒冷,楚人生活区内的蛇几乎都处在冬眠状态,而它们的冬眠之地,往往就是坟墓。捡筋骨的人十有八九会在坟墓中挖出盘曲在棺材内的毒蛇。

鉴于上述原因,楚人便视蛇为侵害死者尸体和灵魂的元凶。楚俗有“厌胜”之法。厌胜,即厌而胜之,是一种巫术。巫士用特有的道具或通过诅咒,来制伏妖魔鬼怪,让已经发生的、不好的事情停止;也可以阻止将来发生不吉利的事。这种道具,往往就是妖魔鬼怪的木偶像,或者是这些妖魔鬼怪部分躯体的木偶,将它们放置在特定的地方,以表示战胜或被压制。因此,驱逐或吞噬毒蛇的神兽(道具)身上,往往有毒蛇或老虎躯体的特点。楚墓中的这种神兽,就是镇墓兽,它不仅身上刻有鳞纹,还曲颈蛇身,嘴里垂挂出长长的舌头。也有的“道具”是妖魔鬼怪的对头、天敌,比如楚人以桃枝镇邪驱鬼,一直到北宋王安石时,他写《元日》还是这样的:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”门户换上的桃符,就是驱邪纳福的“神器”。在门上安置桃符,就是“厌胜”。直到现在,长江流域居民家里添了新生儿,唯恐中邪气影响健康,还在新生儿卧室的窗户上放置桃树枝。

为什么楚墓中的镇墓兽有的是虎身呢?这是因为楚人认为,虎是蛇的天敌之一。《风俗通义》说:“虎者,阳物,百兽之长也,能持搏挫锐,噬食鬼魅。今人卒得恶遇,烧虎皮饮之。系其爪,亦能避恶。”可见,虎能吞噬鬼魅,但人终究不能像老虎一样“吞噬”鬼魅,那怎么办?就焚烧虎皮,以虎皮灰入水,喝下这样的水;或者身上系着虎爪,鬼魅也不敢靠近。这也是一种“厌胜”。镇墓兽雕刻成凸眼、龇牙的虎形,其用意即在此。

◎“驱魔”的鹿角◎

不同时期,镇墓兽的躯体形制虽有不同,但其头上的鹿角是没有变化的。

楚人认为,鹿角锐利,可以降伏、驱赶恶魔怪兽,尤其是麋鹿角枝,眉杈发达,是御敌的武器。《逸周书》记载:“鹿角不解,兵家不藏。”鹿角,成了兵家战争的象征;《史记》记载秦始皇准备扩大皇家园林规模,招来大臣们商量,优旃说:“多纵禽兽于其中,寇从东方来,令麋鹿触之足矣。”这是反语,说秦始皇您扩大吧,把园林弄得大大的,里面多养一些禽兽。有朝一日,东方来敌人了,您命令麋鹿用角对付他们就足够了。这虽是讽刺秦始皇不务正业,但反映出古人确实认为麋鹿角枝是可以御敌的。在楚人看来,鹿吃蛇,鹿脚踩踏蛇,尖角驱蛇;烧鹿角,气味辟蛇。正因为有这样的看法,所以以鹿角作镇墓兽的头顶之器,自然是不错的选择。

在河南信阳长台关1号楚墓中,出土了抓蛇的镇墓兽。只见它前肢上举,两手(爪)抓蛇,作吞食状。湖南湘乡牛形山1号楚墓中,出土了一个双首镇墓兽,一个头是蛇头,一个头是兽头。它们身下压着蛇,上面吃着蛇。湖北九连墩楚墓出土的、到目前为止形制最大的虎座凤架鼓,座基为两只虎的造型,虎爪下踩着四条蛇。江陵望山1号楚墓出土的木雕座屏上,刻着凤、鹿、蛇等动物27只,其中有4只奔跑的鹿,形体高大,角枝突出,脚下踏着毒蛇。

可见,鹿和鹿角是蛇的“杀手”,这是楚人选择鹿和鹿角入墓,以使死者入土为安、尸体和灵魂不受侵害的重要原因。

镇墓兽头上的鹿角纹饰,更能体现楚人对镇墓兽的看法。望山1号楚墓出土的镇墓兽,鹿角上有朱漆彩绘的蟠螭纹饰。蟠螭,是传说中的一种龙。龙、蛇形状是相近的。天星观2号楚墓出土的镇墓兽鹿角上,也彩绘着朱漆蟠虺纹饰,与蟠螭纹饰很相近。虺,蝮蛇。后来,人们将一些不知名的小蛇通称“虺”,蟠虺纹,就是蛇形纹,古代青铜器上常见。镇墓兽头上的鹿角本来是用以杀蛇或驱赶蛇的,那么,在鹿角上彩绘蛇形纹饰,这是什么用意呢?这仍然是楚人使用的“厌胜”之法,就是寓意各种妖魔鬼怪被“杀手”鹿角消灭或压制。

战国后期,楚墓中的木质漆器镇墓兽逐渐消失,取而代之的是泥木质镇墓兽,而且,兽面逐渐被人面所代替。再后来,又出现石雕、铜质、陶质镇墓兽,这些镇墓兽都是不同程度的人兽同体。为什么人面会取代兽面?这是楚人逐渐意识到人的力量或人神力量超过神兽力量的体现。他们开始认识到:控制自然不能仅仅靠神兽,而是要依靠人或人神的力量。也正是有了这种认识的进步,才有了战国晚期人面木俑的大量出现。