发布日期:

□闻始

《辞海》中的包拯像

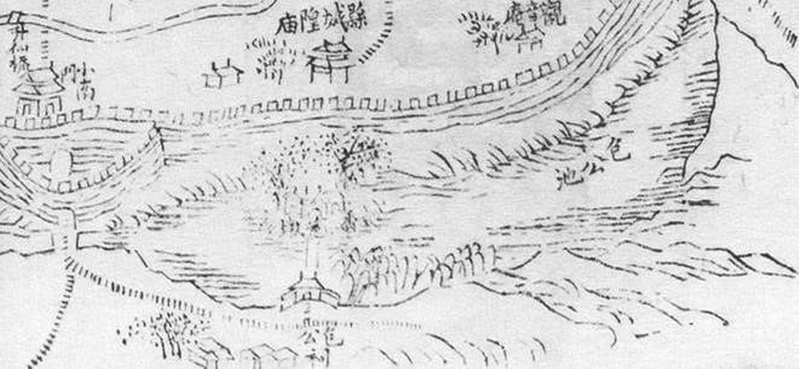

光绪《续修庐州府志》中的包公池

包拯(999-1062年),北宋庐州合肥(今属安徽)人,字希仁,天圣进士,仁宗时任监察御史,建议选将练兵,以御契丹。后任天章阁待制,龙图阁直学士。官至枢密副使。为官刚正,断讼明敏,执法严峻,权臣贵戚为之敛手。知开封府时,有“关节不到,有阎罗包老”之语。为古代清官的典型。著作有《包孝肃公奏议》。他的事迹长期流传民间,演为戏文,元杂剧已有《陈州粜米》等剧目。以后流传甚广,形成丰富的传说。

香花墩和包公祠最初在哪?

包拯生于今肥东县包公镇。太平兴国八年(983年),其父包令仪中进士后,合肥城内购宅。包拯幼时读书于城中家宅之香花墩。天圣五年(1027年),28岁的包拯“一举甲科,拜八品京官”,38岁正式踏入仕途辗转各地,德行兼备,被朝野上下褒扬。

传说包拯将要退休时,皇上要给他封地。包拯推辞不掉,就只要了家乡合肥护城河南一段水面,说是让子孙后代种菜养鱼,维持生计,又不好分。这里后来称为包河、包公池。

包拯在合肥大约生活了40年。南宋淳熙九年(1182年)腊月,词人韩元吉在《庐州包马二公祠记》提到:“公之旧宅毁于兵火,而表台岿然独存。”万历《合肥县志》载:“包孝肃公故宅,在凤凰桥巷,今为民居。”崇祯《庐州府志》则补了句包孝肃公故宅在“镇淮楼西”“有读书台,士人呼为香花墩”。嘉庆《合肥县志》中“合肥县傅郭城图”则明确标注了“包公旧宅基”。嘉庆《续修庐州府志》亦添加“濒淝水”语,这里“淝水”指城内金斗河,为南淝河故道。

包宅和香花墩在哪?大致在原市府广场东。准确地说,在今徽州大道与安庆路交口东。

民国初年后大街(今安庆路)东口经尚节楼至范巷口叫尚节楼街,1947年合肥县参议会决议:“城南香花墩至范巷口之南门大街,改名孝肃路。在范巷口以北为孝肃路北巷,范巷口以南为孝肃南街。”1955年2月19日,合肥市人民政府布告,将南北向的小南门街、尚节楼街、兴仁里合并为徽州路。徽州路北起点建市政府办公楼,今为徽州大道起点。

再说包公祠。宋治平三年(1066年),也就是包拯去世的第四个年头,合肥城内有了最早的包公祠。《舆地纪胜》记载:“包孝肃公祠堂,在兴化寺,治平中太守张环作记。”张环的《孝肃包公祠堂记》载:“公昔为乡郡,有佛寺曰兴化寺,僧仁岳尝被公遇,今以其居之西偏屋辟而为祠,立公之像。”即包拯生前好友仁岳和尚为之建祠。

《孝肃包公祠堂记》对包公的业绩和影响有独到的评述:“宋有天下,复逾百岁,其名于时者:若皇甫君选之学识,不及于显,马忠肃公亮之材,不尽其用,其全者,包孝肃公拯一人而已。”张环认为,包拯为官,高于同邑皇甫选、马亮,是全才。

历宋、元、明三代,合肥先后建包马二公祠(祀包拯、马亮)、三贤祠(祀包拯、马亮、王希吕)、五贤祠(祀汉代文翁,宋代包拯、马亮、王希吕,元代余阙,其中蜀郡太守文翁被誉为中国公学创办第一人,时无进士说,包拯、马亮、王希吕、余阙皆进士),祠址分别在县桥东、府学西、县学内。经历宋金兵乱,城内的包氏家宅和香花墩毁为废墟。

明志诗写于何时何地?

合肥人相传,38岁的包拯正式入仕前,在家乡奋笔写下明志诗:

清心为治本,直道是身谋。

秀干终成栋,精钢不作钩。

仓充鼠雀喜,草尽兔狐愁。

史册有遗训,毋贻来者羞。

这首诗也是包拯存世的惟一一首诗。最初引其句的是北宋廉吏张田。张田是包拯的得意门生,他在选编《孝肃包公奏议集》时写道:“初,公之归养也。至毕,亲丧方复仕。尝有诗云:秀干终成栋,精钢不作钩。卒践其言而得大位,美矣。”

张田所说的“初”,指包拯28岁中进士。此前他袭照“父母在,不远游”的古训,不忍心抛下双亲而远求功名,曾主动放弃宋仁宗天圣二年(1024年)的科举考试机会。天圣五年(1027年),在父亲催促下赴考高中进士,初分发知建昌(今江西永修),因父母年迈不忍远行而辞官,曾短暂做过和州(今和县)税监约三个月,然后在庐州合肥侍奉双亲,加上后来料理后事及守孝,从天圣五年至景祐四年(1037年),10年居家,直到38岁才就任天长知县,正式踏入仕途。所以欧阳修赞其“少有孝行,闻于乡里”;司马光评及“进士及第,以亲老侍养,不仕宦且十年,人称其孝”。

张田所说的“复仕”,就是居家十年后正式“入仕”,这本来没有什么争议。但该诗后来被加题《书郡斋壁》《书端州郡斋壁》,就变得复杂起来。如今但凡包拯为官地的纪念设施和旅游景点,如开封包公祠、肇庆包公祠,都有此诗。那么孰最早?

历史学讲究的是考证,一般来说越早的证据越能令人信服。查南宋理学家朱熹在江西庐山白鹿洞书院讲学期间,曾录该诗并题跋:“此包孝肃公布衣时诗。蔡廷彦得之吴唐卿,以语晦翁,翁敬书之,俾刻于白鹿洞。”朱熹刻石教育生徒,为此诗入碑之始。朱熹与包拯同一个朝代,相隔不足百年,他说是包拯“布衣时诗”,当可采信。

合理的解释是,包拯正式入仕前就在合肥写下该诗。他从合肥出发,辗转各地赴任,包括去开封、端州(今肇庆),都有可能把此诗书于墙上,藉以明志。

作为随团专家参加“我从包公家乡来”大型融媒体采访活动,笔者发现肇庆包公祠照壁上把此诗中“草尽兔狐愁”刻成“草尽狐兔愁”,虽然依据的是明万历《肇庆府志》,但第二、第四两字都是仄声,就不合平仄了。进士包拯不会连格律诗的规矩都不懂吧?其实,清道光《肇庆府志》已经改回“草尽兔狐愁”。

花山文艺出版社《历代名诗一万首》选此诗,就是“草尽兔狐愁”。安徽人民出版社《合肥通史》载:包拯“为官以廉洁著称。出仕前,曾写诗咏志……”安徽广播电视台高清纪录片《千年包公》第一集,也谓此诗是包拯出仕时明志诗。肥东县新建的包公故里文化园,包拯出仕雕像基座的背面,刻此明志诗。

何谓“包家祠堂李家修”?

明弘治元年(1488年),庐州知府宋鉴看上包河水面一小洲,这一带“蒲苇数重,鱼凫上下,长桥径渡,竹树阴翳”,于是把包拯少年读书处的城内香花墩墩名移来,仍叫香花墩。利用洲上一旧庙浮图寺,扩修建成包公书院。

崇祯十二年(1639)年,朝廷御史杨瞻巡察到合肥。进士出身的他提议把“包公书院”易名为“包公祠”,以作长久祭祀用。明末包公祠毁于战火,清顺治、乾隆年间迭次重修,咸丰初年再次毁于官军与太平军对垒的战火中。1882年同为总督的李瀚章、李鸿章兄弟返乡为母丁忧期间,捐款重建,并在原基础上增加东西两院。孰料快竣工时长兄李瀚章将其手书的“色正芒寒”大匾抢先挂于正厅之上,李鸿章原已题匾“铁面冰心”,却不愿“屈居”在侧,于是另书一联:“一笑河清,乡国旧闻传谏草;千秋墩在,岁时薄酹荐香花。”

两年后,李鸿章又撰书《重修包孝肃祠记》,内有“公之清风介节,举世已奉如神明;其精神气象,至今尚仿佛于村氓、野老、孺子之口……光绪壬午,鸿章奉讳居里,经过遗址,忾焉凭吊,乃谋复而兴之,嘱乡人张文燕董其役。越岁癸未,诹吉鸠工,凡五阅月而竣,靡白金二千八百两”。该“记”中有此项工程督建人姓名和所用经费,重要的是51字“显摆”落款:“赐进士出身诰授光禄大夫太子太傅文华殿大学士署直隶总督兼北洋通商大臣一等肃毅伯邑后学李鸿章谨撰于天津节署”。他着人刻石置于包公祠正殿后堂(现已移到正厅左侧)。民间谓“包家祠堂李家修”。

抗战胜利后,安徽省国民政府1945年12月由立煌(今金寨)迁合肥。省主席李品仙到合肥的第三天即往包河之滨谒包公祠,见祠宇破败,便萌生重修包公祠的想法。李品仙领衔发布《重修合肥包孝肃公祠募捐启》,希冀各界人士捐款,终因资金短缺草草收场。这次修缮最大的受益者是李品仙,包公祠的匾额和抱柱联都换成他的字并署名,似乎傍上包公他就能有个“清廉”的好名声。殊不知李品仙贪污成性,1937年冬曾私自盗挖楚王墓。这是另一个版本的“包家祠堂李家修”。

1954年人民政府修建包河公园时,包公祠内李品仙的字已潜形匿迹。