发布日期:

寿春人心目中的“楚考烈王墓”

城南茶庵镇“楚考烈王墓”

无论武王墩大墓的主人是不是楚考烈王,寿春人的心目中都有另一座楚考烈王墓,因为是他身披楚国的夕阳,照亮寿春的黄昏。

反转

寿县号称“地下博物馆”,境内遍布战国晚期古墓葬。但是,除李三孤堆有明确证据为楚幽王墓外,其他王侯墓葬在乡邦文献中多自相矛盾,莫衷一是。比如春申君墓,明嘉靖《寿州志》说“州东北隅,有遗台存”。1979年省考古队发掘研究,认定谢家集区赖山集古墓为春申君墓。又比如楚考烈王墓,《寿县志》说,在城南50公里茶庵镇有楚考烈王墓,如今,半路杀出来一座武王墩“楚考烈王墓”。

2024年4月16日“考古中国”发布重大项目进展,武王墩墓是经科学发掘的迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的大型楚国高等级墓葬。自2019年国家文物局批准安徽省对武王墩墓进行抢救性考古发掘以来,各界对古墓主人的猜测就从未间断。其中,楚考烈王“呼声”最高。

5月14日,安徽省组织召开专家论证会,深入研究讨论武王墩墓时代、性质与价值内涵。专家认为,武王墩墓出土文物的形制、纹饰、组合等具有战国晚期楚文化的典型特征。结合墓葬规模、结构、出土文字材料与文献史料等,尤其是出土的青铜簠上有12字铭文:“楚王酓前作铸金簠以供岁尝”,前4字为“楚王酓前”,即楚考烈王熊完(元)。通过综合分析,武王墩墓主身份可能是《史记·楚世家》记载的楚考烈王。

历史和现实往往就是这样,悠悠千年,瞬间反转。寿春人不禁发出这样的疑问:难道我们保护至今的楚考烈王墓是假的吗?

神话

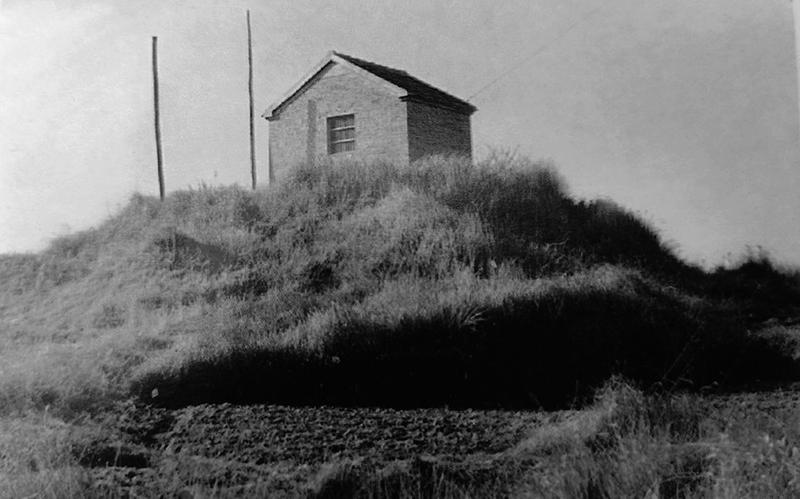

在寿县古墓档案中,记载着楚考烈王墓位于寿县茶庵镇茶庵街道西侧,原有三个相连的墓冢,呈南北排列。1952年两个墓冢出土了砖砌的拱形墓门和陶罐、盘口壶等文物。安徽博物院对剩余的一个墓冢进行了钻探,发现此墓冢用夯土筑成,墓残高约4米,面积约300平方米。光绪《寿州志》记载:“楚考烈王墓在州南九十里茶庵集西时许,冢形犹在。”1996年版《寿县志》记载:“城南50公里茶庵乡(现茶庵镇)有楚考烈王墓。”

说到茶庵“楚考烈王墓”,要先从青云山的传说说起。

茶庵镇位于古老的东淝河(瓦埠湖)上游,境内碾桥村有个地名叫青云山。青云山本来不是山,仅是两个一大一小的土堆。大土堆海拔34米,小土堆海拔26米,两个土堆相距约100米。传说很久以前,有一天仙山奶奶云游天下,寻求宝地修炼,以期长生不老。当她行至这两个土堆时,只见两股白光冲天,仙气十足,她认为是个好地方,决定作法,让这两个土堆长成两座山,住下来修炼。她取八公山之灵气和瓦埠湖水之灵光,手指两土堆,说“长”!只见两个土堆迅速上长,四周土地都在震动。这时,放牛娃毛球万(也是传说中的神仙)见此情景,十分生气,他心想,如果两座山长成,将来要是成了荒山秃岭,住在此地的人们依靠什么生活?于是,他举起手中的放牛鞭奋力朝两山中间劈去,只听惊天动地一声巨响,光气全无,土堆依旧。

仙山奶奶眼看灵气已破,十分恼怒,正想惩治放牛娃,却见他头上三尺光芒四射,她掐指一算,此童是个小神仙,今后将修成正果。她随即对毛球万说:“此乃天意,我不怪罪你,望你早成正果。不过,此山虽未造成,但为了千秋万代,留下你的功德与名字,我给此地定名为‘青云山’。记住,青云山是块宝地,将来后人好好开发吧!”

据说,公元前241年楚考烈王迁都寿春时就相中了茶庵镇的青云山,认为青云山是一块难得的风水宝地。公元前238年楚考烈王驾崩,根据遗诏,在青云山下大兴土木,修筑楚王墓。

盛衰

楚国原是先秦时期位于长江和汉水之间的诸侯国,国君为芈姓、熊氏。在周文王、周武王时期崛起。公元前740年,熊通自称楚武王。楚成王时,楚国在令尹子文的治理下更为强盛。楚庄王任用虞邱子、孙叔敖等贤臣良相,使楚国逐步强大,问鼎中原,楚庄王称霸。进入战国,楚悼王任用吴起变法,曾经呈现称雄之势。楚宣王、楚威王时期,疆土东至大海,南至南岭,北至今河南中部、安徽和江苏北部、陕西东南部、山东西南部,西至大巴山、巫山、武陵山,楚国至此进入了鼎盛时期。

公元前241年,“战国四公子”之一的楚国春申君黄歇组织了战国史上最后一次合纵攻秦,以失败告终。楚国避秦报复,迁都寿春。迁都第3年即公元前238年,楚考烈王驾崩,春申君被门客李园杀害后,楚国一蹶不振。公元前223年,秦王派遣老将王翦,统秦师六十万,大败楚军,攻破楚都寿春,楚国灭亡。历经800余年,楚国的“余晖”落在了寿春。

1952年兴修水利时,当地曾经挖出券顶墓门及陶罐、盘口壶等器物。上世纪70年代初,“楚考烈王墓”第一道门被当地农民干活时无意发现,门高约1米,宽0.8米,拱形(相当于现在的窑门状)。墓门是用大头砖砌成的,比现在的砖大两倍以上,几千年了依旧十分坚硬,可见当时茶庵人民精湛的制砖技术。据老人们说,建造陵墓的古窑厂遗址在茶庵村西郢组顾家荒,离青云山只有一公里许,至今顾家荒古窑址还基本可见。墓门被发现以后,人们纷纷前去挖砖,运回家中。后来在当地政府及县公安部门干预下掘墓停止。

1995年夏季的一天,茶庵镇上空突然雷鸣电闪、大雨倾盆。后来发现,有一伙盗墓贼趁这样的恶劣天气,用炸药炸开陵墓,具体盗去什么文物,至今仍是个谜。

传说

在茶庵镇,至今还流传着楚国战将养由基驻守青云山抵抗秦兵,保护楚考烈王墓时与秦将王翦比箭对杀的故事。

养由基是楚国著名的十大战将之一,是有史可查的史上第一神箭手,也是百步穿杨和百发百中成语的由来。养由基随楚考烈王到了寿春。公元前238年楚考烈王驾崩,楚幽王即位,按照先王遗诏,在青云山下大兴土木,修建楚考烈王墓。公元前224年,秦王政派李信率兵20万伐楚,大将养由基迎战,大败李信。秦王政复遣王翦率兵60万攻楚,养由基与王翦比箭清河桥的传说流传至今。

据说,大禹治水前,寿县南方一片汪洋(史称乌江),今天的保义集、茶庵镇青峰岭是晒网滩。大禹打开峡山口后,淮河、淝河水位下降,引乌江水下流,寿县南方出现大片土地。据传,修建楚考烈王墓时,为方便施工,兴建石板桥。桥有石板四块,每块长4米,宽80厘米,厚20厘米,桥码头均是小方石块砌成。桥修成后命名为“清河桥”。

秦楚战事吃紧,王翦兵马到了乌江东岸(即清河桥东岸)安营扎寨,并下战书给楚国,约定日期,决一胜负。养由基接战书后,作好迎战的准备。比赛之日,双方兵马集聚在清河桥畔。双方士兵摇旗呐喊,击鼓助威。比赛的第一个项目是射箭。场地百步之外设立箭靶,双方出阵,王翦三箭中靶,未中红心,养由基三箭皆中红心,获胜。

第二个比赛项目是对杀。王翦骑的是枣红马,手执大砍刀,养由基骑的是白龙马,手执神枪。双方大战一百个回合,未分胜负。王翦心想,如此交战下去,何时了结,我不如使用“滚马刀”将其斩于马下。于是,催马扬刀向养由基冲去。养由基也催马持枪,直迎王翦。眼看刀枪即将相击,王翦侧身单腿挂在马鞍上挥刀用力向养由基右腿砍去。只听咔嚓一声,养由基右腿被砍断,随即倒于马下。王翦命士兵砍了养由基的头,得胜而回。

养由基的白龙马见主人已死,火速叼起他的大腿,拼命往回跑。由于战马过度劳累,在楼郢门前的螃蟹地处倒地而亡。楚王负刍见大将已死,悲痛欲绝,命在螃蟹地厚葬,养由基坟墓至今尚在,占地约30平方米。两千多年的风吹雨打,没有塌崩,依然如故。据说,墓东边有一口井,叫东梅花井,此井越旱越有水,水甜清醇。墓西边有一口井叫西梅花井,这两口井至今依然存在。