发布日期:

名家书信背后的故事

□沈晖

苏雪林执教安徽大学时留影

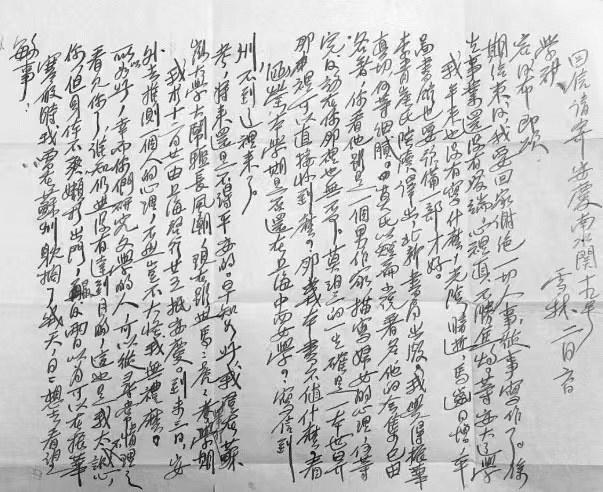

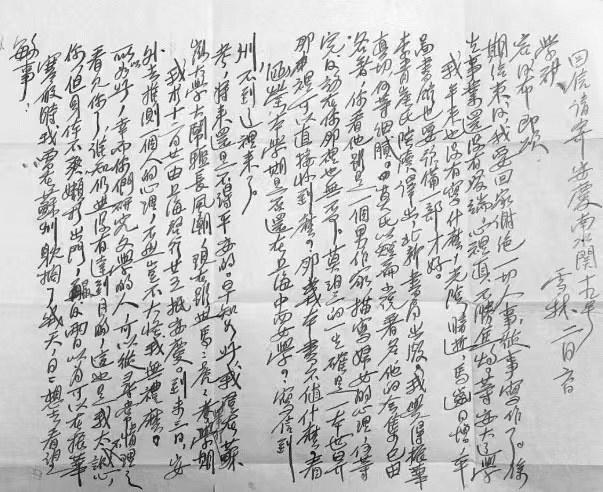

1931年2月6日苏雪林致苏州振华女校袁敏事的信。

沪上友人日前打来电话,说网上一古物收藏店有一封带有实寄封的苏雪林致友人的信札出售。朋友深知我二十多年来已寻寻觅觅、广采博搜苏雪林生前致各方亲友的书信近八百通,随即就把这封待售信件的截图发到我手机上。信仅一页426个字,苏雪林是用钢笔书写的,她那一笔我非常熟悉的清婉秀润的簪花小行书跳入眼帘,全篇如风行水上,自然成文。信不长,但内容丰富,个中蕴含的是深厚的师生情谊与对弟子的关爱,读后令人爱不释手。

信札

敏事:

寒假时,我曾在苏州耽搁了几天,日日想去看望你,但身体不爽,懒于出门。最后两日以为可以在振华看见你了,谁知仍然没有达到目的,这也是我太不诚心,所以如此。幸而你们研究文学的人,可以从寻常情理之外推测一个人的心理,不然岂不太怪我无礼么。

我于十二月廿一由上海启行,廿五抵安庆。到未三日,安徽大学大闹驱长风潮,现在虽马马虎虎举行学期考,将来还是不得平安的。早知如此,我登苏州,不到这里来了。

涵莹本学期是否还在上海中西女学?写信到那里可以直接收到么?那几本书不值什么,看完后放在你那里也无不可。莫泊三的《一生》确是一本世界名著,你看他虽是一个男作家,描写妇女的心理,何等真切,何等细腻。莫氏以短篇小说著名,他的全集已由李青崖氏陆续译出,北新书局出版,我觉得振华图书馆也要预备一部才好。

我本来也没有写什么,光阴暗逝,马齿日增,平生事业还没有发端,心理真不胜焦灼。等安大这学期结束后,我要回家谢绝一切人事,从事写作了。馀容后布。即颂学祺

雪林 二月六日(1931)

(回信请寄安庆南水关十九号)

这封信的收信人名“敏事”,经检索《苏雪林年谱长编》与苏州振华女校相关资料,得知收信人乃苏雪林1928年在苏州执教(按:苏当时受聘东吴大学教授古诗词,同时又应好友振华女校校长王季玉先生之邀在该校兼几个钟点的文学课)时的学生袁敏事。

袁敏事(1912-2006)出生于书香之家,其父袁封百(1887-1953)为苏州名士,与苏州籍著名教育家叶圣陶先生在中学时就义结金兰,友谊甚笃。袁封百给爱女取“敏事”为名,用的是《论语》“敏于事而慎于言”之典。袁封百早年曾就读北京大学研究院,后被东吴大学历史系聘为教员,中年后因高度近视而被迫中断教书生涯。袁育有五女三男,家庭负担甚重,体恤父母而又孝顺的袁敏事,从振华女校毕业考取东吴大学后,仅读了一年,就中断学业,回振华女校担任校长王季玉的秘书,用自己那微薄的薪水贴补家用。

《白华》

此信写于1931年2月,在苏雪林寒假期间由苏州回安庆家里陪父亲及兄嫂过春节的前夕。信的一开头,她就向袁敏事抱歉地说,原本打算从苏州来安庆前去看望你的,因“身体不爽,懒于出门”,而未能如愿;动身前两日也“仍然没有达到目的,这也是我不太诚心”。接着幽默而又俏皮地说:“幸而你们研究文学的人,可以从寻常情理之外推测一个人的心理,不然岂不太怪我无礼么?”以上这些文字像朋友之间拉家常,毫无修饰,却有着浓浓柔润的情感温度。“你们研究文学的人”,是指东吴大学“白华文艺研究社”包括朱雯、袁敏事等一群喜欢文学的青年。这里有必要交代一下苏雪林在东吴大学,曾帮助爱好文艺的大学生们组建校园文学社团的往事。

袁敏事在东吴大学读大一时,她的好友、爱好文学并勤于写作的朱雯(1911-1994,著名翻译家,苏联作家阿·托尔斯泰《苦难的历程》三部曲的译者)正在读大四。朱雯在校时,与苏雪林过从甚密,不断向老师请教如何写作,还请老师辅导过法文。在东吴读大学的四年,苏雪林不仅积极关心朱雯的学业,还扶持、帮助以朱雯为首的一群文艺青年组建了东吴校园文学社团“白华文艺研究社”,此后又筹钱创办并发行了《白华》旬刊。此刊一共出版了8期。刊名“白华”,取《诗经·小雅·白华》“白华菅兮”句中的“白华”二字。华,即花;菅,即菅草。以菅草洁白的小花为喻,象征《白华》这份小小的新文学刊物高雅纯洁,爽目清新。袁敏事当年也是爱好文艺的女青年,她在课余努力写作,不断向《白华》投稿,所以苏雪林称他们是“你们研究文学的人”。同时我们也可从信的字里行间领略到,作为老师给学生写信,她一点也没有高高在上的架子,而是把学生当成自己亲密的朋友。可见苏雪林与袁敏事之间的相处,已由“师生”变为“师友”了。

信的第二段,苏雪林告诉袁敏事,她到安庆后才两三天,安徽大学就发生了“驱长风潮”。这里顺便交代一下,苏雪林为何从东吴大学到安徽大学执教。

1930年1月,安徽大学原校长王星拱被教育部任命为武汉大学校长,王离任后,留美博士安徽巢县人杨亮功被任命为安徽大学校长,全面主持校务。杨的办学理念是,一所地方大学要办好,关键要有高水平的师资队伍。为此他多次前往南京、上海聘请有留学欧美背景的皖籍优秀学者来安徽大学任教。比如他就诚邀著名化学家、安徽阜阳籍的丁绪贤来安大担任理学院院长,聘请著名学者、安徽望江籍诗人朱湘为安大外国语文系主任,聘请留学法国的作家兼学者、安徽太平籍苏雪林为中文系教授等。苏雪林是在杨校长报效桑梓的热情感召下,才辞去东吴大学教职,来安大就任的。由于当年安徽大学是刚办不久的地方大学,教职员工来自四面八方,校内派系林立,难以管理,加之本省“财库奇绌”,校方甚至一连几个月拖欠教授薪水,引起了各方不满,“驱长风潮”当然也就在所难免了。苏雪林在信中无奈地说“早知如此,我登(按:登,在古汉语中词义与现代汉语蹲、呆同义)苏州,不到这里来了”。

信的第三段,提到的“涵莹”,即为沈涵莹,她是袁敏事振华女校的同班同学与闺蜜,也是苏雪林另一位得意女弟子。沈涵莹从振华女校毕业后,就去上海美国基督教会办的中西女学读书,苏雪林意欲与沈涵莹通信,信中通过袁敏事打听她的消息。

承诺

“那几本书不值什么,看完后放在你那里也无不可”——“那几本书”,是指袁敏事曾向苏雪林借阅过《棘心》《绿天》、1929年上海真美善书店出版的《女作家专号》(该号上刊载有苏雪林翻译莫泊桑短篇小说《爱》与《珍珠小姐》)以及法文原版《莫泊桑短篇小说集》等书(按:朱雯与袁敏事都曾在课余向苏雪林学习法文)。她告诉袁敏事:书看完后不要急着还,放在你那里好了。苏雪林在信中还特别指出,“莫泊三”(今天通译为莫泊桑)的短篇小说《一生》,是世界名著,也是这位作家的代表作,并委婉而不言明地提醒她:北新书局新出版的李青崖翻译的《莫泊桑全集》,希望她能向王季玉校长建议,振华女校也应该购买一部,便于同学们借阅,用以了解法国文学同时提升写作水平。

信的最后一段,是向袁敏事表明自己未来的打算。写此信时,苏雪林正值34岁的华年。她早在1927年就出版了学术专著《李义山恋爱事迹考》,1928年及1929年又分别出版了成名作小说《棘心》与散文集《绿天》,可以说已蜚声文坛。但苏雪林对自己过往的成绩不以为然,只淡淡地以“我本来也没有写什么”一句带过。却用“光阴暗逝,马齿日增,平生事业还没有发端,心理真不胜焦灼”来鞭策自己。同时她也告诉弟子,等安大这学期结束,她要闭门谢客,专心从事学术研究了。

果不其然,苏雪林真的兑现了她对袁敏事的承诺。1933年商务印书馆出版了她潜心研究唐代诗歌的专著《唐诗概论》,1934年商务印书馆又出版了学术界很少有人涉猎的文学史著述《辽金元文学》,前者是以现代文艺理论全方位研究唐诗的一部力作,后者更是她向学林奉献的一部填补中国文学史空白的著作。

苏雪林这封距今93年的极其普通的致学生的书信,背后竟蕴藏有如此多的内容与师生交往的故事,读来倍觉亲切与温馨。(图片由作者提供)

苏雪林执教安徽大学时留影

1931年2月6日苏雪林致苏州振华女校袁敏事的信。

沪上友人日前打来电话,说网上一古物收藏店有一封带有实寄封的苏雪林致友人的信札出售。朋友深知我二十多年来已寻寻觅觅、广采博搜苏雪林生前致各方亲友的书信近八百通,随即就把这封待售信件的截图发到我手机上。信仅一页426个字,苏雪林是用钢笔书写的,她那一笔我非常熟悉的清婉秀润的簪花小行书跳入眼帘,全篇如风行水上,自然成文。信不长,但内容丰富,个中蕴含的是深厚的师生情谊与对弟子的关爱,读后令人爱不释手。

信札

敏事:

寒假时,我曾在苏州耽搁了几天,日日想去看望你,但身体不爽,懒于出门。最后两日以为可以在振华看见你了,谁知仍然没有达到目的,这也是我太不诚心,所以如此。幸而你们研究文学的人,可以从寻常情理之外推测一个人的心理,不然岂不太怪我无礼么。

我于十二月廿一由上海启行,廿五抵安庆。到未三日,安徽大学大闹驱长风潮,现在虽马马虎虎举行学期考,将来还是不得平安的。早知如此,我登苏州,不到这里来了。

涵莹本学期是否还在上海中西女学?写信到那里可以直接收到么?那几本书不值什么,看完后放在你那里也无不可。莫泊三的《一生》确是一本世界名著,你看他虽是一个男作家,描写妇女的心理,何等真切,何等细腻。莫氏以短篇小说著名,他的全集已由李青崖氏陆续译出,北新书局出版,我觉得振华图书馆也要预备一部才好。

我本来也没有写什么,光阴暗逝,马齿日增,平生事业还没有发端,心理真不胜焦灼。等安大这学期结束后,我要回家谢绝一切人事,从事写作了。馀容后布。即颂学祺

雪林 二月六日(1931)

(回信请寄安庆南水关十九号)

这封信的收信人名“敏事”,经检索《苏雪林年谱长编》与苏州振华女校相关资料,得知收信人乃苏雪林1928年在苏州执教(按:苏当时受聘东吴大学教授古诗词,同时又应好友振华女校校长王季玉先生之邀在该校兼几个钟点的文学课)时的学生袁敏事。

袁敏事(1912-2006)出生于书香之家,其父袁封百(1887-1953)为苏州名士,与苏州籍著名教育家叶圣陶先生在中学时就义结金兰,友谊甚笃。袁封百给爱女取“敏事”为名,用的是《论语》“敏于事而慎于言”之典。袁封百早年曾就读北京大学研究院,后被东吴大学历史系聘为教员,中年后因高度近视而被迫中断教书生涯。袁育有五女三男,家庭负担甚重,体恤父母而又孝顺的袁敏事,从振华女校毕业考取东吴大学后,仅读了一年,就中断学业,回振华女校担任校长王季玉的秘书,用自己那微薄的薪水贴补家用。

《白华》

此信写于1931年2月,在苏雪林寒假期间由苏州回安庆家里陪父亲及兄嫂过春节的前夕。信的一开头,她就向袁敏事抱歉地说,原本打算从苏州来安庆前去看望你的,因“身体不爽,懒于出门”,而未能如愿;动身前两日也“仍然没有达到目的,这也是我不太诚心”。接着幽默而又俏皮地说:“幸而你们研究文学的人,可以从寻常情理之外推测一个人的心理,不然岂不太怪我无礼么?”以上这些文字像朋友之间拉家常,毫无修饰,却有着浓浓柔润的情感温度。“你们研究文学的人”,是指东吴大学“白华文艺研究社”包括朱雯、袁敏事等一群喜欢文学的青年。这里有必要交代一下苏雪林在东吴大学,曾帮助爱好文艺的大学生们组建校园文学社团的往事。

袁敏事在东吴大学读大一时,她的好友、爱好文学并勤于写作的朱雯(1911-1994,著名翻译家,苏联作家阿·托尔斯泰《苦难的历程》三部曲的译者)正在读大四。朱雯在校时,与苏雪林过从甚密,不断向老师请教如何写作,还请老师辅导过法文。在东吴读大学的四年,苏雪林不仅积极关心朱雯的学业,还扶持、帮助以朱雯为首的一群文艺青年组建了东吴校园文学社团“白华文艺研究社”,此后又筹钱创办并发行了《白华》旬刊。此刊一共出版了8期。刊名“白华”,取《诗经·小雅·白华》“白华菅兮”句中的“白华”二字。华,即花;菅,即菅草。以菅草洁白的小花为喻,象征《白华》这份小小的新文学刊物高雅纯洁,爽目清新。袁敏事当年也是爱好文艺的女青年,她在课余努力写作,不断向《白华》投稿,所以苏雪林称他们是“你们研究文学的人”。同时我们也可从信的字里行间领略到,作为老师给学生写信,她一点也没有高高在上的架子,而是把学生当成自己亲密的朋友。可见苏雪林与袁敏事之间的相处,已由“师生”变为“师友”了。

信的第二段,苏雪林告诉袁敏事,她到安庆后才两三天,安徽大学就发生了“驱长风潮”。这里顺便交代一下,苏雪林为何从东吴大学到安徽大学执教。

1930年1月,安徽大学原校长王星拱被教育部任命为武汉大学校长,王离任后,留美博士安徽巢县人杨亮功被任命为安徽大学校长,全面主持校务。杨的办学理念是,一所地方大学要办好,关键要有高水平的师资队伍。为此他多次前往南京、上海聘请有留学欧美背景的皖籍优秀学者来安徽大学任教。比如他就诚邀著名化学家、安徽阜阳籍的丁绪贤来安大担任理学院院长,聘请著名学者、安徽望江籍诗人朱湘为安大外国语文系主任,聘请留学法国的作家兼学者、安徽太平籍苏雪林为中文系教授等。苏雪林是在杨校长报效桑梓的热情感召下,才辞去东吴大学教职,来安大就任的。由于当年安徽大学是刚办不久的地方大学,教职员工来自四面八方,校内派系林立,难以管理,加之本省“财库奇绌”,校方甚至一连几个月拖欠教授薪水,引起了各方不满,“驱长风潮”当然也就在所难免了。苏雪林在信中无奈地说“早知如此,我登(按:登,在古汉语中词义与现代汉语蹲、呆同义)苏州,不到这里来了”。

信的第三段,提到的“涵莹”,即为沈涵莹,她是袁敏事振华女校的同班同学与闺蜜,也是苏雪林另一位得意女弟子。沈涵莹从振华女校毕业后,就去上海美国基督教会办的中西女学读书,苏雪林意欲与沈涵莹通信,信中通过袁敏事打听她的消息。

承诺

“那几本书不值什么,看完后放在你那里也无不可”——“那几本书”,是指袁敏事曾向苏雪林借阅过《棘心》《绿天》、1929年上海真美善书店出版的《女作家专号》(该号上刊载有苏雪林翻译莫泊桑短篇小说《爱》与《珍珠小姐》)以及法文原版《莫泊桑短篇小说集》等书(按:朱雯与袁敏事都曾在课余向苏雪林学习法文)。她告诉袁敏事:书看完后不要急着还,放在你那里好了。苏雪林在信中还特别指出,“莫泊三”(今天通译为莫泊桑)的短篇小说《一生》,是世界名著,也是这位作家的代表作,并委婉而不言明地提醒她:北新书局新出版的李青崖翻译的《莫泊桑全集》,希望她能向王季玉校长建议,振华女校也应该购买一部,便于同学们借阅,用以了解法国文学同时提升写作水平。

信的最后一段,是向袁敏事表明自己未来的打算。写此信时,苏雪林正值34岁的华年。她早在1927年就出版了学术专著《李义山恋爱事迹考》,1928年及1929年又分别出版了成名作小说《棘心》与散文集《绿天》,可以说已蜚声文坛。但苏雪林对自己过往的成绩不以为然,只淡淡地以“我本来也没有写什么”一句带过。却用“光阴暗逝,马齿日增,平生事业还没有发端,心理真不胜焦灼”来鞭策自己。同时她也告诉弟子,等安大这学期结束,她要闭门谢客,专心从事学术研究了。

果不其然,苏雪林真的兑现了她对袁敏事的承诺。1933年商务印书馆出版了她潜心研究唐代诗歌的专著《唐诗概论》,1934年商务印书馆又出版了学术界很少有人涉猎的文学史著述《辽金元文学》,前者是以现代文艺理论全方位研究唐诗的一部力作,后者更是她向学林奉献的一部填补中国文学史空白的著作。

苏雪林这封距今93年的极其普通的致学生的书信,背后竟蕴藏有如此多的内容与师生交往的故事,读来倍觉亲切与温馨。(图片由作者提供)