发布日期:

“新安画派”与“黄山画派”(下)

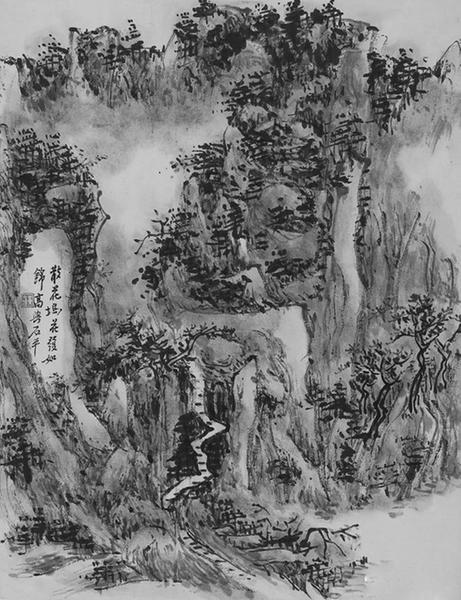

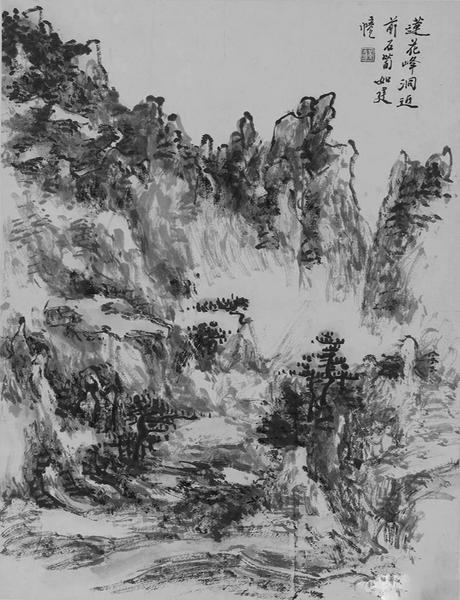

《黄山揽胜册》黄宾虹

将黄山形象由渐江笔下的险峻逼人,转化为明亮高远,最终为官方和世俗所接受的人,应该是石涛。石涛并不是徽州人,可是在与徽州毗邻的宣城待了十多年。受渐江和梅清的影响,石涛曾经多次去过黄山,画了很多以黄山为题材的绘画,比如《黄山十六景册》等。石涛的成名,带有强烈的政治因素,就像是赵孟頫命运的翻版——以示异族君主不计前嫌,努力光大前朝皇室宗亲之后。按通行的说法,石涛本名叫朱若极,是明太祖朱元璋之后。传说崇祯死后,石涛的父亲死于南明的内斗之中,襁褓中的石涛,被家仆抢救出来,藏在寺庙中。康熙五年(1666),25岁的石涛来到宣城,挂单敬亭山广教寺、金露寺、闲云庵等寺庙,与当地的画家梅清亦师亦友。石涛在皖南之时,经常出入徽州和黄山,赏玩诸多大户的藏品,心性和技法得到很大提升。

神魂颠倒

没有证据表明渐江、梅清和石涛曾同游黄山,可是他们对于黄山的钟情是相似的。石涛曾有《黄山图》,题跋曰:“黄山是我师,我是黄山友。心期万类中,黄山无不有。……夺得些而松石还,字经三写乌焉叟。”这是尽情抒怀,也是尽展胸臆,黄山的美,已彻底征服了石涛。康熙十七年(1678)夏,也就是37岁那一年,石涛应钟山西天道院之邀到达南京,随后又去了扬州。此后,石涛两度受到康熙皇帝的召见,如此不寻常的待遇,以及扑朔迷离的身世,让石涛一跃成为绘画界最为显赫的人物。

与渐江和八大相似的是,石涛虽是一个出家人,可佛教只是他的一个背景,他的思想和行为更接近于儒道,崇尚“天行健,君子以自强不息”,拥有生命的热情,也拥有世俗的功利之心。石涛与渐江,像是艺术人生的两极,石涛的一极,像火一般炽热;渐江的一极,若冰一样寒冷。石涛的画很少有“元四家”的优雅、渊深、淡定和松弛,多有粗犷和躁动,甚至有“万点恶墨”的恣肆飞舞和苍莽狂乱。这些,既可以视为创新,也可以视为哗众取宠。艺术与历史的相似之处在于,它们都是轮回的,也是动静转化的——静的时间长了,动的力量就呈现了;动的时间长了,静的力量又慢慢滋长;雅致到极端了,必转化为粗鲁而蓬勃之风……随后,又归于新一轮的寂静和安详。

石涛的艺术风格,跟他的个性有关,与他的不甘寂寞有关,也与清时统治者的提倡和喜好有关。满清的统治者,带有渔猎民族的阳刚和蛮横,入关之后虽然附庸风雅,却难以领略静谧高蹈的真谛。尤其是对宋以来宁静渺远的高士山水图兴趣不大,嫌弃“文人画”太老、太静、太虚、太装。石涛的画,褒义的说法是,相对于“古风”,似乎有“革命”性的意义——不追求宋元以来高远苍莽、万古如斯的崇高感,只是尽情抒发自己的生命能量,竭力表现世界万物的蓬勃活力。如此这般,更具烟火气,也更具喧嚣的张力,自然为清室的审美所接受。加之石涛的身世和态度,一跃腾空也是顺理成章的事了。

梅清也极喜欢画黄山。从渐江画中领略到黄山的雄奇之后,这位温文尔雅的宣城画家开始魂不守舍。梅清一生,曾六次去黄山,两次登临光明顶,晚年自述:“游黄山后,凡有笔墨,大半皆黄山矣。”梅清71岁作《黄山十九景》,用笔墨的浓淡与焦墨的层次来画黄山,将黄山的变幻莫测描述得淋漓尽致,似“米家山水”的味道,也有西方印象派般的感觉,独树一帜,妙不可言。

黄山还促成了石溪的绘画成就。石溪曾多次来到黄山,“掣笔寄食法海庵”。当是时,曾任工部侍郎的程正揆晚年居于黄山,石溪一有时间,就去找好友切磋画艺。有一次,两人在法海庵住了很长时间,终日在庙宇里参禅、悟道、画画,秃笔干墨,云水空阔。石溪入山后的作品画面、笔墨为之一变,迥异于以往。乍看之下,如粗服乱头、残山剩水,仔细体会,有孤高、奇逸、朴拙的境界,苍厚古朴、幽野旷疏。从技法上说,石溪的笔墨细密,构图较满,墨色浑然一体,更接近于元朝王蒙。石溪是“四僧”之中最擅长用颜色,也最偏爱重彩画的一个。普门圆寂后,石溪特地赶赴黄山,参拜慈光阁后的普门墓。回到南京后,石溪落落寡合,悄然离开幽栖寺,在一处更幽僻的地方自建茅屋,名为“大歇堂”,隐居至终。

探索不止

从明朝覆灭开始,一直到清朝康乾年间复苏,来黄山画画的人如黄莺一样到处都是,有不少是明遗民,他们将一腔幽思寄寓于奇崛的山水之中,以为这一块地方是没有被玷污的净土,幻想留下永恒的影像和情思。渐江曾作《黄山真景图》《黄山图册》;石溪有《云房舞鹤图》《天都溪流图》《黄山道中图》等;梅清有《黄山图册》;石涛曾作《黄山八胜图》;雪庄除很多黄山图外,还曾有《黄山异卉》一百二十种……其中,以渐江、石溪、石涛、雪庄几位画僧的成就为最高。当“黄山画派”独立成为一种凝聚的概念时,“新安画派”的渐江、戴本孝、程邃、石溪等,又与专门画黄山的梅清、石涛、雪庄等人,被归于“黄山画派”。后人对此的评价是:渐江得黄山之神,孤空渺远;梅清得黄山之影,意蕴飘摇;石涛得黄山之灵,道法自然。这番评价,颇有几分道理。

“黄山画派”跟“新安画派”的区别在于:黄山画派,一直执著于画黄山的雄奇和突兀;而新安画派,不仅有黄山之奇谲山水,还有新安山水之幽远。这些画师之所以如此钟情黄山,不仅仅因为黄山是世间之大美;还在于他们试图以黄山为镜像,投射自己的心灵之光,以黄山的奇谲、崇高、唯灵寄寓自己不苟且的道德情操。

黄山成就了“新安画派”,也成就了“黄山画派”,让其成为中国文人画山水派中非常重要的一支。如此方式,一方面可以看作是美的映射,天地的普照;另一方面,也可以看作是人对于神意的敬仰和虔诚。自然与美,都是有神性的。黄山若神灵一样,立于徽州边上,凝视和呵护这一片神奇之地——当徽州变得自鸣得意或者踌躇满志的时候,黄山以它的鬼斧神工的形态、平静缥缈的神意,让徽州自惭形秽,重抖精神。是的,只有自然才是完美的,世间的所有创造在它面前都相形见绌。

“新安画派”的起伏,也伴随着徽州的起伏:徽商在康雍乾时代达到了历史上的第二次高光时刻,由于盐业政策的变化,以及“鸦片战争”的爆发,徽商在贸易体系变化后,又陷入了低谷,“新安画派”也随之陷入困顿,变成纯粹的地方画派,只是偏于一隅积薪传火。此后“集大成者”,唯有黄宾虹一人。黄宾虹原籍歙县,在金华出生,少年时从金华回原籍歙县参加县试,补廪贡生,问业于大学者汪宗沂。黄宾虹举家回迁歙县潭渡村后,在家读书、习画、务工直到30岁。在此期间,黄宾虹见到了石涛的《黄山图》,自此钟情于黄山,一生九上黄山,画过无数的黄山题材作品。最能代表黄宾虹成就的,是其92岁时所作的《黄山汤口图》,五笔七墨俱备,用笔飞动,或钗头鼎足拂索飞毫,或蚓走龙行酣畅淋漓。可以说,《黄山汤口图》不仅是黄宾虹的绝唱,也是“新安画派”的绝唱。

黄宾虹绘画,依专业的说法,分为前期的“白宾虹”和晚年的“黑宾虹”。“白宾虹”指的是他前期一直沿袭元朝文人画的淡墨山水风格。可是到了后期,黄宾虹将自己的这一条路给否定了。晚年的黄宾虹更喜欢用宿墨、焦墨、积墨、浓墨在生宣上画画,将纸面上画得黑乎乎的,以此对抗之前“元四家”和“清四王”白乎乎的文人山水画。有人以为,黄宾虹的“墨”,是有意为之,虽然用墨浓重,却能在画中见到无形的亮光,如石涛《画语录》所言“混沌里放出光明”。黄宾虹经常说“我与宋人血战三十年”,就是想摆脱宋画至尊的地位和影响,来一场革命性的挑战。这样的挑战,虽然冠之以绘画理念的陈述,不过在本质上,似乎是平民对贵族的革命,也似乎是现代对于传统的挑战,表现为以野性对抗典雅,以粗服乱头反叛仪态端庄。可是结果呢,却极容易坠入伧俗和粗鄙。从渐江的不屈开始,到石涛的舍前人的方式,一直到黄宾虹对于黄山披头散发似的描绘,都可以视为一种探索。比较起古典“文人画”,黄宾虹的作品更像白话诗之于古典诗词,可以说是创新,也可以说是他晚年流行的“时代病”,是他面对时代无可奈何的忍让和改变。