发布日期:

《畴人传》中的全椒数学家

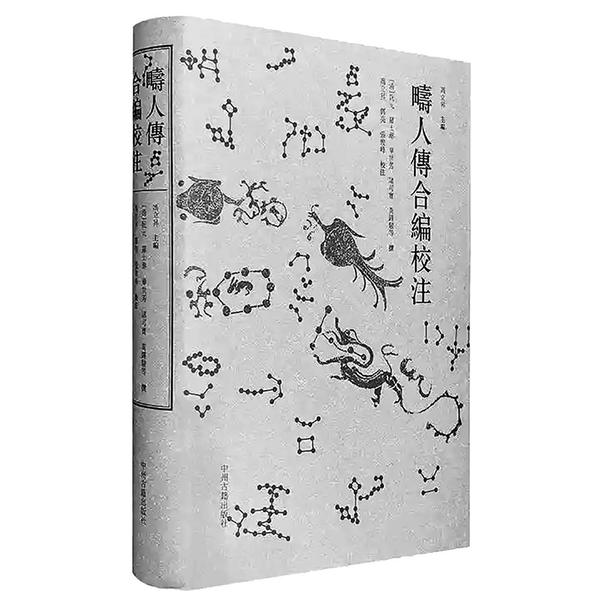

《畴人传》由清朝著名学者、体仁阁大学士阮元所编撰,为我国首部关于科学家的传记集,被后人赞为“有功艺苑”“不朽之盛业”。在这本巨著中,有三位来自椒陵的数学家。

吴烺

吴烺,字荀叔,号杉亭,为乾隆十六年(1751)钦赐举人,全椒吴氏家族第六代,为著名讽刺小说《儒林外史》作者吴敬梓之长子。

吴烺幼时随其父至南京居住,与同乡许如兰共同师从刘湘煃学习天文历算。而刘湘煃则是被誉为清代“历算第一名家”和“开山之祖”的梅文鼎之弟子。吴烺在向刘湘煃学习期间,勤学好问,刘湘煃留有《答全椒吴荀叔历算十问书》。在担任内阁中书学习行走期间,吴烺曾与当时共同入京的钱大昕、褚寅亮等人研讨梅氏算术,其算学水平进一步得到提高。根据《畴人传》引沈大成为《周髀算经图注》所作序言,周髀之术所提之“盖天说”以勾股算法为根本,而赵爽、甄鸾、荣方、陈子等后人,将商高原本对于勾股的定义解释得愈加复杂晦涩,后人难以理解。而吴烺以文字及图表注释,并以“西法补证古经”,供他人参考。沈大成对此赞曰:“皎若列眉,劙然若画井,昭昭然若揭日月而行,举千载之难明者一旦豁于目而洞于心,岂非愉快事哉!”

除却在数学方面所做出的巨大贡献外,吴烺在诗词方面著有《杉亭集》《春华小草》《靓妆词钞》,同时吴烺在其《五声反切正韵》中创造性编制三十二韵图,成为研究南京区域语音发展、历史演变等的重要依据。

许如兰

许如兰,字湘畹,号芳谷,全椒人,为乾隆三十年(1765)举人,历任江西浮梁、上犹、新建等县知县。

许如兰曾与吴烺共同学习梅氏天文历算,而在此之前,许如兰首先学习的是明末清初著名天文学家、数学家薛凤祚所译的穆尼阁著作《天步真源》《天学会通》。乾隆四十年(1775),许如兰先后在北京拜谒戴震,在常州拜访董化星学习历算。戴震是“乾嘉学派”的代表人物之一、皖学的集大成者,他所作《勾股割圆记》通过古籍印证、数学考据之法,证明康熙所提倡的“西学中源”之说,推动清代数学发展和数学教育的进步。而董化星则是通晓薛氏历算的专家学者。

《畴人传》(卷四十八)载:“(许如兰)尝谓其弟子胡早春曰:‘古人以句股方程列于小学,童而习之,人人能晓,今则老宿不能通其义。一则时尚帖括,视句股为不急之务;再则习为风雅,不屑持筹握算,效畴人子弟所为。噫,过矣!’又谓:‘士大夫不精弧矢之术,虽识天文,无益也。畴人算工不明象数之理,虽能步算,无益也。’”可见许如兰对世人不重视勾股算法习气之不满,同时认为天文与历算相辅相成,仅精通一项并无益处。

金望欣

金望欣,字禺谷,号秋士。嘉庆二十一年(1816)举人,是全椒金氏家族第十五代,与著名的诗人、戏剧家、骈文家金兆燕为同辈。

金望欣先向同乡江茂才(临泰)学习梅氏历算。江临泰自幼通音韵,乡间传闻乃天授之才。清代著名天文学家张作楠以及天球仪制作者齐彦槐在担任地方太守时,均邀请江临泰担任幕僚,共同研讨测算之术。

金望欣在江临泰处习得授时历法后,又通过《历象考成》前编学会时宪历法,并以两法相合推算春秋时期的36次日食,向江临泰求证时得知对于日食推算以太阳、月亮中心距离测算更为精准,于是开始研习《历象考成》后编,进一步提升自身算学水平。后期,金望欣在北京拜谒了刚刚就任户部的数学家徐有壬,徐有壬用表向其推演了“日食三差法”。在广陵时,金望欣又与数学家罗士琳相识,对传统中算“四元法”进行探讨,罗士琳还向其展示了应用古法七历(即《黄帝历》《颛顼历》《夏历》《殷历》《周历》《鲁历》《三统历》)推算春秋溯闰历日。

据《畴人传》载,金望欣对以清朝当时历法推算春秋时期两次冬至之日均迟了三天,而《历象考成》前后编中又存在古今消长与岁实消长之差存在疑惑,于是请教国子监算学助教陈杰,陈杰表示岁实有消无法,而朔策都会渐消,因此以岁实为准。金望欣以岁实消长之法推算春秋僖公五年(公元前655)冬至,发现均符合。