发布日期:

许江安:从无偿献血到遗体捐献

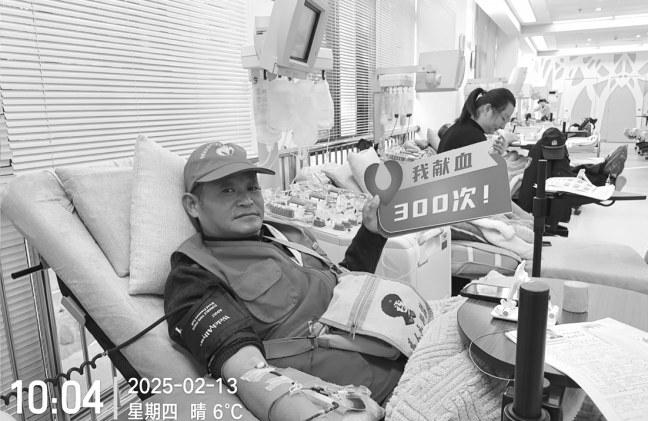

许江安第300次献血。

2009年,许江安第一次通过新闻报道了解到“遗体(器官)捐献”,他的内心被深深地触动了。当时,许江安已经连续十年进行无偿献血,并经常参加各类志愿活动。后来,在家人的支持下,许江安完成了遗体(器官)志愿捐献登记,“现在的生活来之不易,我想做一个对社会有用的公民。”

坚持无偿献血20多年

“我第一次献血,一连去了三次才成功。”许江安清楚地记得,第一次献血的时间是1999年5月13日,但由于献血的要求比较严格,并不是每次都能够符合条件,“比如受伤了,或者是身体的某一项指标不符合规定,都不可以献血。”

从那之后,许江安就决定坚持无偿献血,一直持续到今年。“献血是有年龄要求的,我61岁了,今年的3月16日是我最后一次献血。”许江安告诉记者,20多年来,自己无偿献血达到305次、88200毫升,其中303次在合肥,还有两次在外地。“那两次是因为去外地参加无偿献血的交流会,所以在那边也献了血。”

“我的身体一直很强壮,定期献血并没有给我带来什么影响。”许江安表示,除了自己献血,他还在合肥火车站和合肥高铁南站做志愿服务,在合肥血站等服务点参加无偿献血志愿服务,目前已累计服务三万多小时。

2017年,许江安出资3万元,成立了合肥经济技术开发区三献志愿服务爱心社,主要宣传“三献”(献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)政策法规,动员志愿者积极参加无偿献血活动等。“退休前,我的工资基本上都用于各种公益活动。”许江安说,退休后,他的收入有所减少,虽然活动比以前开展得少了一些,但是志愿服务的初衷并没有改变。

捐献遗体(器官)很有意义

“无偿献血者,是为有需要的病人提供帮助,其实捐献遗体(器官)同样如此。”许江安说,生命终结之后,自己的遗体或是器官如果能够为医学研究助力,或是为他人带来新生,是一件十分有意义的事。

然而,最初许江安决定捐献遗体(器官)时,他的爱人并没有立即同意,“那时候,大家对捐献遗体(器官)这件事了解得不多,再加上我和爱人都是来自农村,会有一些根深蒂固的传统思想。”

许江安告诉记者,医学能够不断发展,在某种程度上也有遗体(器官)捐献者的一份贡献,“现在的生活来之不易,也希望能有更多的人,加入到无偿献血、捐献遗体(器官)的队伍中来。”